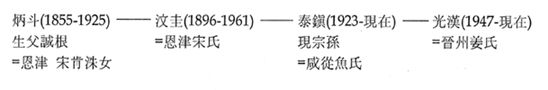

해제1_청양 안동김씨 三塘(金瑛) 후손가의 가계와 고문서/해제2_양근 안동김씨 노가재 후손가의 가계와 고문서

- 金鶴洙(韓國精神文化硏究院 專門委員),정수환(國學資料硏究室 硏究員)

여기에 수록된 삼당 후손가의 고문서는 충청남도 靑陽郡 場平面 樂只里 소재 金瑛(三塘)의 후손가의 家藏文獻이다. 이 가계는 16세기 중엽부터 줄곧 서울·경기 일원에 세거하다 定山縣(현재의 청양군)으로 낙향한 것은 18세기 후반 경이었다. 따라서 고문서 역시도 서울·경기 거주기에 작성된 것과 청양 이주 이후에 작성된 것이 합해져 있으나 후손의 거주지를 중시하여 청양 안동김씨 삼당후손가편으로 명명하게 되었다. 그리고 수록된 고문서 중 김영과 관련된 것은 전무하고 그의 5세손인 金重鎰(洛圃) 및 그 후손들과 관련된 자료가 거의 대부분임에도 불구하고 삼당 후손가라 명명한 것은 이 가계가 김영의 후손 계열 중에서는 정치·사회적 위상이 가장 높았음을 고려한 것이다. 따라서 문서의 내용에 초점을 둔다면 낙포 후손가의 고문서로 이해해도 무방함을 밝혀 둔다.

한국정신문화연구원 장서각 국학자료연구실에서 삼당 후손가의 고문서를 조사·정리한 것은 1997년이었다. 당시 조사에 참여한 사람은 안승준·김문택·김학수 등이었고, 조사 장소는 청양이 아닌 대전시 서구 중리동의 김영한 선생 집이었다. 평소 위선의식이 남달라 안동김씨 종중 사업은 물론 선대의 문헌 정리에 애정이 각별했던 김영한 선생은 산업화·현대화의 과정에서 同宗의 청양 三塘·洛圃 후손가의 고문서가 외부로 유출되는 것을 안타깝게 여겨 이를 입수하여 관리하게 되었고, 나아가 이들 문서가 한국학 연구의 기초자료로 활용되기를 바라는 마음에서 본원에 자료조사를 요청했던 것이다. 이후 본원에서는 소정의 정리 공정을 거쳐 전량을 마이크로필름에 담아 영구 보존하게 되었고, 그 중 자료적 가치가 뛰어난 문서를 엄선하여 본서로 간행하게 된 것이다. 노령에도 불구하고 본원의 자료 조사에 항상 협조해 주셨고, 또 본서가 발간될 수 있도록 배려해 주신 김영한 선생님께 이 자리를 빌어 다시 한번 감사의 마음을 전한다.

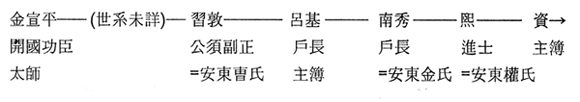

안동김씨의 역사는 고려 개국공신 金宣平과 함께 시작된다. 김선평은 신라말 安東의 城主로서 權幸·張吉과 더불어 태조 왕건을 도와 개국공신에 책봉되고 太師의 爵位를 받은 인물이었다. ★ 註 52) 지금도 안동에는 이들 3太師를 제향하는 太師廟가 남아 있으며, 약 1000년 동안 金·權·張 3姓의 정신적 구심점으로 기능해 왔다.

그러나 안동김씨는 개국공신의 후손임에도 불구하고 고려시대 내내 사환·학문적으로 두각을 드러내지 못하고 향역을 세습하는데 만족하였다. ★ 註 53) 심지어 세계마저 불완전하여 김선평과 김습돈 사이의 대수를 확인할 수 없으며, 金得雨 이전에는 산소의 위치도 알 길이 없다. 이는 같은 개국공신의 후손으로 고려후기부터 명문으로 성장한 안동권씨와는 매우 대조적인 현상이었다.

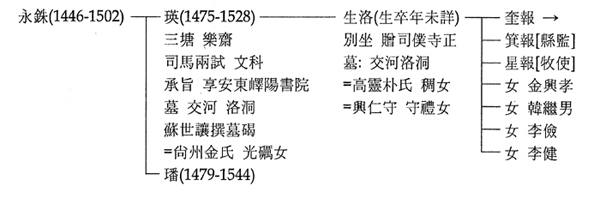

【圖 1】〈安東金氏家系圖 -先代世系 1-〉

안동김씨가 起家의 조짐을 보이기 시작한 것은 金得雨 때였다. ★ 註 54) 그는 비록 높은 벼슬은 아니었지만 典農正을 지냈으며, 柳蘭玉의 손녀사위가 됨으로서 풍산유씨와의 세의를 확보하게 된다. 유난옥은 바로 선조조에 영의정을 지낸 西厓 柳成龍의 8대조이다.

한편 김득우는 안동권씨 權希正 가문과의 혼인을 통해서도 가문의 입지를 더욱 신장하게 된다. 김득우는 權希正의 딸을 외아들 金革의 아내로 삼았는데, 권희정은 세종조에 좌의정을 지낸 權軫의 아버지였다. 더욱이 김득우는 권진을 사위로 삼음으로서 안동김씨와 안동권씨 사이에는 연혼·중혼관계가 형성되기에 이른다. 이 혼인은 안동김씨의 사회적 지위와 관련하여 매우 중요한 의미를 지닌다.

당시만 하더라도 안동김씨는 고려시대 이래로 단 한 명의 문과 급제자도 배출하지 못하였다. 그런 상황에서 비록 사위이기는 하지만 권진이 문과를 통해 정승의 반열에 오름으로서 그 반사적 효과가 적지 않았던 것이다. 이러한 통혼의 과정에서 김혁은 裵尙志·李云候와 동서관계를 형성하게 되었다. 배상지(1351-1414)는 고려말의 은사로서 유성룡은 그를 두고 “상설처럼 맑고 옥처럼 정갈하며 위태로운 때를 당하여 고절을 지킨 선비”로 평가하였다. 그의 5세손 裵尙龍[寒岡高弟]은 학행으로 명성이 높았으며, 7세손 裵三益은 이황의 고제로서 황해감사를 지냈다. 특히 배삼익의 계열은 조선 후기 안동의 대표적인 명망가문으로 성장·발전하였다. 李云候는 바로 퇴계 이황의 고조부로서 진성이씨 예안 입향조였다. 이처럼 안동김씨는 혼인을 통해 안동 굴지의 명가들과 연계하였는데, 이는 곧 문호의 신장을 의미하는 것에 다름 아니었다.

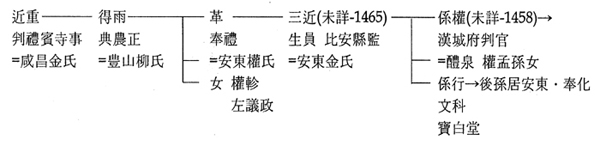

한편 안동권씨는 金得雨·金革·金三近 대에 이르러 커다란 변화를 수반하게 되었다. 우선 김득우·김혁 부자는 시조 이래 700년 세거지인 안동의 江亭村 註 55) 을 떠나 풍산현의 佛頂村으로 거처를 옮기게 된다. 이들의 풍산 이거는 처가이며 외가인 풍산유씨의 경제적 기반과 밀접한 관련이 있다.

【圖 2】〈安東金氏家系圖 -先代世系 2-〉

그러나 불정촌도 안동김씨의 영원한 기반이 되지는 못하였다. 왜냐하면 김득우의 손자 金三近 대에 이르러 인근의 素耀山으로 이주했기 때문이었다. 소요산은 풍산현의 치소와 5리 정도의 거리에 있으며, 원래의 명칭은 金山村이었다. ★ 註 56) 김삼근의 입거를 계기로 소산은 안동김씨의 〈백세터전〉으로 자리하게 된다. 현재 안동에서는 이들을 〈素山金氏〉로 부르고 있으며, 안동·파주·서울 등 경향 일대에 거주하는 안동김씨 11개파 모두 소산에서 분파된 가문들이다. 참고로 안동김씨의 분파 및 거주지 현황표를 제시하면 아래와 같다.

【圖 3】〈安東分派圖〉

한편 김삼근은 1419년(세종 1) 사마시에 합격함으로서 안동김씨 초유의 生員 합격자가 되었다. 그리고 비록 고관은 아니지만 봉화현감·비안현감 등의 관직을 역임하여 가문 내에서는 比安公으로 불려지고 있다. 김삼근이 소산으로 이주한 시기는 대략 1430년(세종 12) 전후로 짐작된다. 그는 이주와 동시에 第宅을 건립하여 정착의 토대를 다지는 ★ 註 57) 한편 자질들의 교육에도 각별한 정성을 보였다.

이런 기반 위에서 안동김씨는 무려 600년 만에 비로소 문과 합격자를 배출하게 된다. 김삼근에게는 係權·係行 두 아들이 있었는데, 바로 차자 金係行(1431-1517)이 1447년(세종 29) 진사시에 합격하고 1480년(성종 11) 50세의 고령으로 문과에 급제한 것이다. 김계행은 벼슬이 대사간에까지 올랐으며 淸白을 〈傳家之至寶〉로 삼아 향리에서는 寶白先生으로 칭송되었다. 말년에는 안동부 吉安面 墨溪로 이주하였는데, 후학들이 그의 학덕을 추모하여 이 곳에 墨溪書院을 건립하였다. 그의 가계는 안동김씨 중에서도 寶白堂派(定獻公派)로 불리고 있으며, 후손 중 현달한 인물로는 月川 趙穆의 高弟 金中淸(1567-1629)을 들 수 있다.

김계행의 문과 합격은 안동김씨로서는 실로 획기적인 사건이었다. 아버지 김삼근이 득성 이래 최초의 사마시 합격자였다면, 그는 최초의 문과 합격자였기 때문이다. 이처럼 안동김씨는 김계행을 통해 과거의 문턱을 넘음으로서 鄕班에서 점차 道班·國班으로 성장하는 계기를 마련하게 되었다.

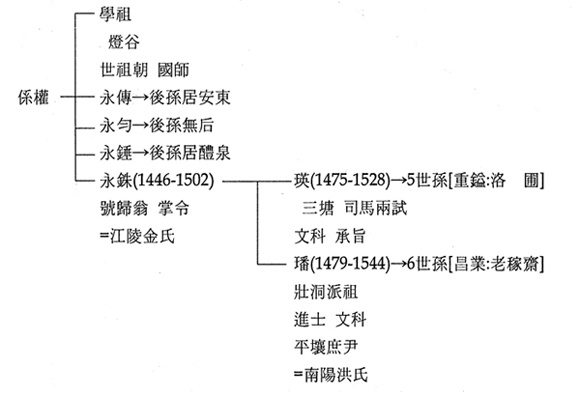

그러나 김계행은 어디까지나 장동김씨의 직계 조상은 아니었다. 장동김씨의 선대가 과거를 통해 출사하기까지는 이로부터 2대를 더 기다려야 했다. 청음의 5대조 김계권은 과거 출신이 아닌 관계로 벼슬이 한성부판관(종5품)에 그쳤다. 그러나 그는 醴泉權氏 權孟孫의 사위가 됨으로서 자식들에게 출세의 길을 마련해 줄 수 있었다.

권맹손(1390-1456)은 1408년(태종 8) 문과에 합격하고, 1429년(세종 11)에는 문과 중시에도 합격한 수재였다. 특히 그는 예문관 대제학으로서 세종조의 문병을 좌우하였으며, 泰齋 柳方善과 같은 문사와의 교유도 깊었다.

김계권은 모두 5자[學祖·永銓·永勻·永錘·永銖]를 두었는데, 제5자 김영수가 바로 청음의 고조 掌令公이다. 영전은 사헌부감찰·합천군수를 거쳐 성종조에는 좌리원종공신에 책훈되었으며, 영균은 진사를 거쳐 봉사를 지냈고 영추는 수원부사, 영수는 사헌부 감찰을 지냈다. 그러면 이들의 출사 경로는 무엇이었을까? 결론부터 말하자면 이들은 외조 권맹손의 문음에 힘입어 출사했을 가능성이 매우 크다.

【圖 4】〈安東金氏家系圖 -先代世系 3-〉

당시의 규정에 따르면 문음의 혜택은 아들, 손자는 물론 사위, 외손에까지 두루 미쳤기 때문이다. 조선왕조실록에 따르면, 김계권이 장인 권맹손의 형세에 의지한다는 비판적인 기사가 자주 등장하고 ★ 註 58) 있다. 이는 김계권 부자의 출사와 사회적 활동에 권맹손의 영향력이 크게 미쳤음을 방증한다.

김영수는 벼슬이 장령에 그쳤지만 재경·재관 시절 당대의 유수한 인사들과 교유하였다. 이런 정황은 그가 성현에게 三龜亭의 記文을 촉탁하고, ★ 註 59) 그의 사후 성현과 洪彦國이 묘갈명의 撰者와 書者로 내정된 사실에서도 확인된다. 성현(慵齋)은 명문 창녕성씨 출신으로 성종조를 대표하는 문장가이며, 홍언국(訥庵) 역시 성종조의 문형 洪貴達의 아들로서 월사 이정구가 인정한 문장가였다. 삼구정은 1496년(연산군 2) 김영수의 형제들이 노모 예천권씨를 위해 지은 정자로서 소산마을의 상징처럼 여겨지는 건물이다. ★ 註 60) 특히 그는 1473년(성종 4) 흥해군수 李壽朋, 영천군수 金良琬, 경산현령 琴徽와 더불어 영천에서 회동하여 四友契를 결성하였는데, ★ 註 61) 이는 당시 관료 사회의 미담으로 전해지고 있다.

한편 김영수는 경제적으로도 매우 부유했던 것으로 생각된다. 물론 分財記, 明文, 戶籍 등의 고문서가 전하지 않아 경제적인 실상을 확인할 수는 없지만 현존하는 가옥의 규모에서 그 대강을 짐작할 수 있다. 흔히 〈養素堂〉이라 불리는 그의 가옥은 안채, 사랑채, 행랑채, 사당을 구비한 전형적인 양반 주택으로서 그 규모가 매우 방대하다. ★ 註 62)

바로 이런 토대 위에서 김영수는 두 아들 金瑛·金璠이 문과에 합격하는 영화를 누리게 된다. 김영[樂齋·三塘]은 1495년(연산군 1) 사마 양시에 합격하고, 1506년(중종 1) 문과에 합격하여 좌승지를 지냈다. 김번은 1498년(연산군 4) 진사시에 합격하고, 1513년(중종 8) 문과에 합격하여 시강원문학·평양서윤을 역임하였다. 이 두 사람에 의해 소산의 안동김씨는 문호가 크게 신장되기에 이르렀던 것이다.

문과에 합격한 김영·김번 형제는 고향인 소산을 떠나 서울생활을 시작하게 되었다. 이 때 김영은 淸風溪[靑楓溪], 김번은 壯義洞[壯洞]에 터전을 마련하게 되었다. ★ 註 63) 다만 김영은 자신의 당대에는 서울에 살았으나 손자 金箕報는 풍산으로, 일부 후손들은 예안·교하 등지로 이주하였다. 이에 김영의 집은 종증손 선원 김상용의 소유가 됨으로서 청풍계·장의동 일대는 김번 후손들의 터전이 되었다. ★ 註 64) 장의동은 17세기 중반까지 漢城府 北部 明通坊에 소속되어 있었다. 1624년(인조 2)과 1630년(인조 8)에 김상헌이 직접 작성한 戶籍 草本에 따르면 ★ 註 65) , 장동김씨의 京第는 북부 명통방 제1리에 있었다. 세칭 장동이 바로 여기이다. 장의동은 후대로 오면서 장동으로 약칭되었고, ★ 註 66) 北岳山(白岳山)과 관련지어 北洞으로 불리기도 했다. 물론 16세기 이전에도 장동으로 불리기는 하였지만 장동이란 약칭이 보다 일반화 된 것은 19세기 이후로 생각된다. ★ 註 67)

서울의 수많은 사대부들의 주거지 가운데 조선 중기까지 가장 많은 문인·달사를 배출한 지역이 東里였다면 ★ 註 68) , 조선 후기에는 단연 壯洞·會洞일 것이다. 장동은 경복궁의 서북쪽에 위치하였는데, 주변에는 백악산을 비롯하여 淸風溪, 白雲洞, 玉流洞 등 수려한 경관이 많아 文人·學士의 주거지로서는 매우 합당한 지역이었다. 특히 청풍계는 조선 후기 문사들의 계회 장소로도 자주 이용된 명소였는데, ★ 註 69) 장동김씨들은 여기서 宗會를 개최하는 일이 많았다.

그러면 안동김씨들은 어떤 연고로 장동에 정착하게 되었을까? 여기에 대한 해답을 얻기 위해서는 다시 2대를 거슬러 올라갈 필요가 있다. 장의동은 이미 김번의 조부 김계권과 인연이 있었다. 이와 관련하여 주목되는 기록은 ‘판관공(김계권)의 부인 예천권씨가 5자를 데리고 京城의 장의동에서 풍산의 金山村(소요산)으로 이주했다’는『東埜集』·『安東金氏世譜』의 기사이다. ★ 註 70)

이 기록에 따르면 김계권은 한성부 판관 재직시에 장의동에 거주했으며, 자녀들도 여기서 생장했을 가능성이 크다. 그러나 김계권의 사망 이후 서울에서 안동 풍산의 향리로 이거하였는데, 권씨부인은 곧 대제학 權孟孫의 따님을 말한다.

여기서 주목할 사실은 수백년 동안 안동·풍산 일대에 세거하며 별다른 고관을 배출하지 못한 안동김씨가 서울에 경제적 기반을 조성하기는 쉽지 않았을 것이라는 점이다. 그렇다면 자녀균분의 원칙으로 하는 당시의 상속제도와 권맹손에 대한 김계권의 의존성을 고려한다면 장의동 구거는 예천권씨 권맹손의 경제적 기반이었을 가능성이 매우 크다. 후일 김영·김번 형제가 장동 일대에 거주한 사실에서 김번의 장의동 생활은 단순한 우거 형태가 아니었으며, 예천권씨가 풍산으로 이주할 때에도 장의동의 기반을 그대로 남겨 두었음을 알 수 있다. 어쨌든 장동은 김번의 입경을 계기로 안동김씨의 근거지로 정착되는 가운데 문벌가문의 출현을 예고하게 된다.

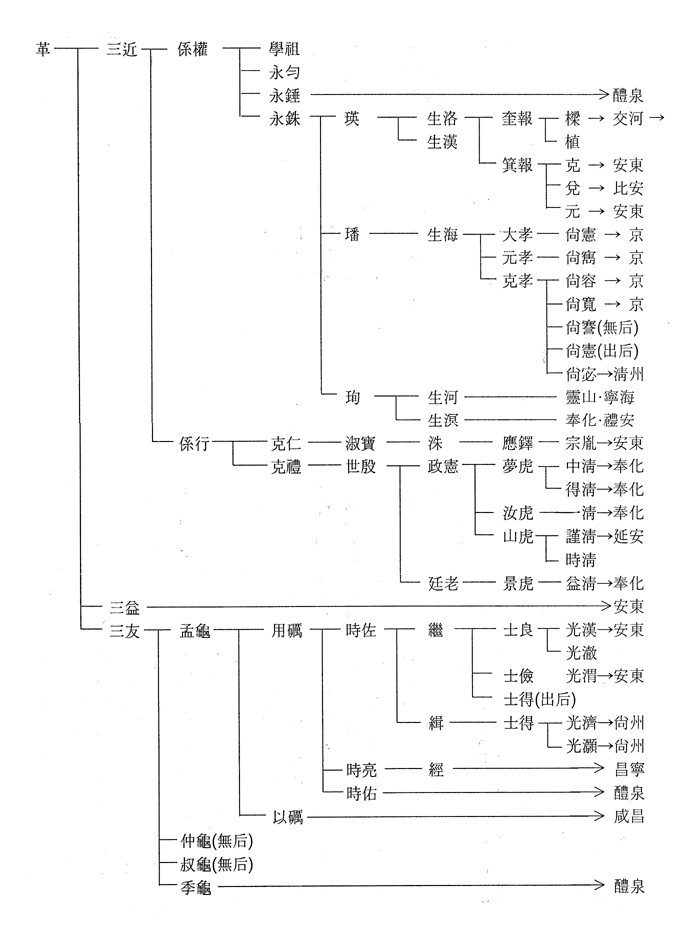

본서에 수록된 삼당 후손가의 고문서는 김영의 5세손 金重鎰의 후손가에 전해온 자료들이다. 따라서 여기서는 이 가계를 중심으로 서술하기로 한다. 김영(1475-1528)은 사헌부장령을 지낸 김영수의 장자로 字는 英之, 號는 三塘·樂齋이다. 1495년(연산군 1) 생원·진사 양시에 입격한 김영은 1506년(중종 1) 문과에 합격하여 예문관 검열로서 호당에 선발되어 사가독서하기도 했다. 이듬해인 1507년에는 대교에 올라 金欽祖·鄭忠樑 등과 더불어 사신의 정도를 내세우며 史草問題로 빚어졌던 무오사화의 피화인 신원을 상소하였다.

이후 그는 수찬·정언·홍문관교리·사헌부장령 등 청요직을 지냈으며, 1518년(중종 13)에는 慶尙道災傷敬差官이 되었다가 곧 김제군수로 외직에 나갔다. 1522년에는 다시 사헌부장령이 되었으며, 이어 승정원동부승지를 거쳐 1527년에는 강원도관찰사에 보임되었으나 대간의 탄핵으로 곧 개체되었다. 조광조 등 중종 때의 사림파와 언로문제를 둘러싸고 논란을 벌이는 등 정치적 성격을 달리한 인물이었다. 문집으로『삼당집』이 있다. 소세양이 지은 묘갈명에 행적이 자세하게 기록되어 있다.

앞에서도 언급한 바와 같이 김영은 문과 합격 이후 사환에 종사하는 과정에서 서울에 정착하게 되었는데, 인왕산 자락의 청풍계에 그의 주택이 있었다. 이 집은 도성 제일의 산수를 자랑하는 청풍계의 아름다움을 십분 활용하여 건립되었다. 집 전방의 창옥봉에는 太古亭이라는 아담한 茅亭이 있었으며 ★ 註 71) , 정자 주변에는 [照心池]·[涵璧池]·[滌衿池]의 3塘[石池]이 조성되어 그 조형미가 극에 달하였다. ★ 註 72) 김영의 아호 3당도 이 세 연못에서 유래된 것이다. 그런데 이 주택은 후일 김영의 종증손 김상용의 소유로 바뀌게 되었는데, 그 이유는 자세하지 않다. 각종 기록에 따르면, 청풍계는 장안 제일의 명소답게 문인·학사들의 발길이 그치지 않았다. 1620년(광해군 12)에는 金藎國·李尙毅·閔馨男·李德泂·崔喜南·李慶全·李必亨 등이 바로 이 청풍계에서 賞春하고 〈靑楓溪帖〉이라는 계회첩을 남기기도 했다. ★ 註 73) 그리고 18세기 이후에는 안동김씨들의 종회처로도 자주 이용되었다. ★ 註 74)

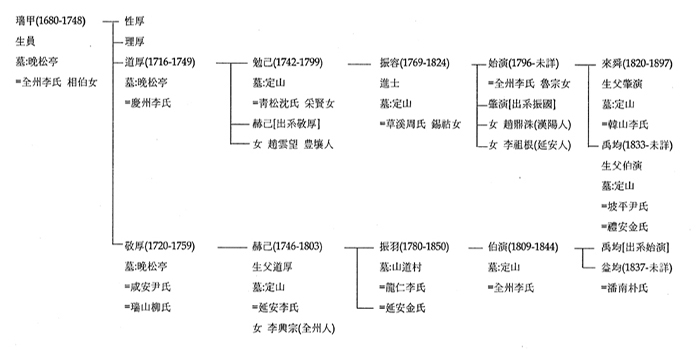

【圖 5】〈安東金氏家系圖 -三塘系列 1-〉

한편 김영의 아들 김생락은 아버지와는 달리 문과 출신도 아니었고 환력도 미미하였다. 그는 음직으로 별좌를 지냈고, 사후에 사복시정에 추증되었다. 다만 그는 종실 興仁守 李守禮의 딸과 혼인하여 왕실과 인척관계를 유지한 점에서 사회적 위상은 매우 높았다고 할 수 있다. 이수례는 세종의 아들 臨瀛大君의 손자로 아버지는 玉泉副正 李沃이다. 당시 안동김씨는 가격의 신장과 더불어 왕실혼이 잦았는데, 참고로 김생락의 4촌 金生海는 景明君의 딸과, 종질 金大孝는 甫川副正의 딸과 혼인하였다.

김생락은 아들 셋[규보·기보·성보]과 딸 넷을 두었는데, 이 중 장자 김기보가 청양 안동김씨의 선대가 된다. 김규보는 벼슬이 없었고, 사후에 좌승지에 추증되었지만 그 역시 세종의 아들 영해군 이당 집안의 사위가 됨으로써 왕실과의 세의를 지속하게 되었다. 차자 김기보는 벼슬은 비록 회인현감에 그쳤지만 이황과 성수침의 문하에서 수학하여 사림파 학통의 정통을 계승하였다. 특히 그의 처조부였던 李賢輔(聾巖)는 당시에 이름난 문학가로서 학문적으로도 이황에게 많은 영향을 미친 인물로 잘 알려져 있다. 3자 김성보는 예외적으로 무과를 통해 발신한 것으로 나타나는데, 그는 무과 중시에 합격한 엘리트 무반으로서 벼슬은 통정대부 원주목사를 지냈다.

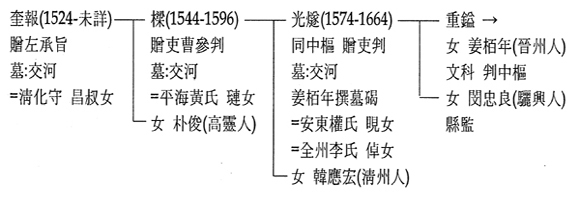

청양 안동김씨는 김규보 이후에도 한동안 사환과는 거리가 멀어져 있었다. 김규보는 좌승지, 아들 김량은 이조참판, 손자 김광수는 이조판서에 추중되었을 뿐 실직을 지내지는 못했는데, 이들 3대에 대한 추증은 김규보의 증손 金重鎰의 현달에 따른 결과였다. 이처럼 사환의 부진에도 불구하고 혼반은 그대로 유지되어 김량은 평해황씨 黃璉의 딸과 혼인하였고, 김광수는 안동권씨 權睍의 딸과 혼인하였다.

【圖 6】〈安東金氏家系圖 -三塘系列 2-〉

한편 삼당가문은 김영의 5세손 金重鎰(1602-1667) 대에 이르러 다시 한번 기가의 조짐을 보이게 된다. 김영 이래 4대에 걸쳐 문과 합격자를 배출하지 못하다가 김중일이 진사를 거쳐 문과에 합격하여 당상관에 오름으로써 집안의 격도 한층 더 높아지게 되었던 것이다. 본서에 수록된 삼당계열 고문서의 시기적 상한도 김중일 대이다.

김중일의 자는 伯珍, 호는 洛圃이다. 1624년(인조 2) 사마시에 합격하여 참봉이 되고, 1633년 증광 문과에 병과로 급제하여 전적에 등용되었다. ★ 註 75) 1635년 정언이 되고, 이듬해 병자호란이 일어나자 남한산성에서 督戰御使로 활동하였다. 1637년 지평이 되고, 이듬해에 다시 정언·지평이 되었다. 지평으로 있으면서 功西派의 언관 이규가 淸西派인 金尙憲을 탄핵하자 이를 반대하다가 탄핵을 받고 北靑判官으로 좌천되었다. 판관 재직시에는 흉년이 들어 백성들의 생계가 어렵자 조세와 부역을 감면하고, 여러 관청의 공납을 감하고, 쓸데없는 비용을 줄일 것을 청하는 등 선정을 베풀어 송덕비가 세워지기도 했다. 1646년 부교리가 되었으며, 이듬해 수찬으로 암행어사가 되었다. 효종이 즉위하자 장령이 되었으며, 삼사와 세자시강원의 벼슬을 거쳐 현종이 즉위하자 승지가 되었다. 1664년(현종 5) 고양군수로 있을 때 고을을 잘 다스린다 하여 가자되었으며, 뒤에 豊德府使 재직 중에 임지에서 사망했다.

그는 어려서부터 총명하여 주위의 기대를 한 몸에 받았다. 특히 처부 이식립의 관심과 보살핌은 김중일이 문신으로 성장하는데 커다란 영향을 미쳤다. 그의 가계는 5대조 김영 이래로 줄곧 서울에 세거하는 가운데 교하 등지에 선영을 마련하면서 향제를 소유하고 있었던 것으로 보인다. 김중일 역시 서울의 북부리에서 성장하였지만 만년인 1663년(현종 4) 경에는 부모 봉양을 위해 경제를 처분하고 선산이 있던 교하로 들어가 은거하기도 했다. 교하 선영은 김중일의 5대조 김영이 최초로 입장된 이래 18세기에 이르기까지 집안의 세장자로 활용된 삼당가문으로서는 메우 중요한 장소였다. 교하 선영의 조성 경위는 자세하지 않지만 아마도 김영·김생락 대에 처가 또는 외가로부터 이 지역을 분재받았을 가능성이 있다. 참고로 김영의 아우 김번은 남양홍씨 홍심의 시위가 되어 양주의 석실 일대를 분재받았는데, 이후 석실은 김번 집안의 세장지로 기능함은 물론 후손들의 퇴관·은거처로 활용되었고, 효종 연간에는 김상헌을 제향하는 석실서원이 건립되기도 했다.

【圖 7】〈安東金氏家系圖 -三塘系列 3-〉

김중일은 서인의 중진 관료로 활동하는 가운데 이경석·신익전·박장원·윤문거·강백년 등 당대의 명사들과 두루 교유하였다. 특히 윤문거와의 교유가 돈독하였는데, 후일 윤문거의 조카 윤증이 김중일의 묘갈명을 찬한 것도 이와 무관하지 않다. 그리고 강백년은 김광수의 사위로 김중일에게는 매부가 된다. 그는 문과 출신으로 벼슬이 예조판서·우참찬·판중추부사에 이르렀고, 학식과 문장에 뛰어나 한계만록·설봉집 등을 남긴 명사였다.

김중일은 슬하에 1남[命碩] 1녀[徐文郁]을 두었다. 김명석은 1650년(효종 1) 생원·진사 양시에 합격하여 문재를 크게 드러내었고, 이후 음직으로 출사하여 현령을 지냈으며, 동종의 김수증·김수항 형제와도 교유가 깊었다. 그는 비록 관료로서의 자취는 적었지만 참판 李行進(止庵)의 사위라는 점에서 사회적 위상은 높았다. 처부 이행진은 서인의 명가 전의이씨 출신으로 인조반정 이후 조정에 출사하여 교리·응교·승지·참의 등 중앙의 요직을 두루 역임하였고, 효종 초에는 문신 정시에 합격하여 대사간·개성유수·강원감사 등을 지냈다. 김중일의 사위 서문욱은 徐渻(藥峯)의 증손자로 아버지 서상리는 문과를 거쳐 승지를 지냈다.

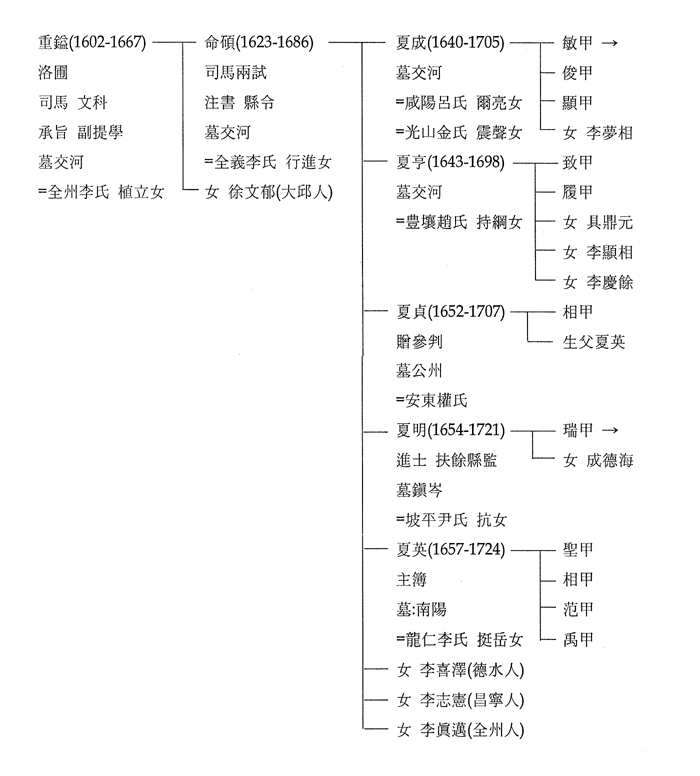

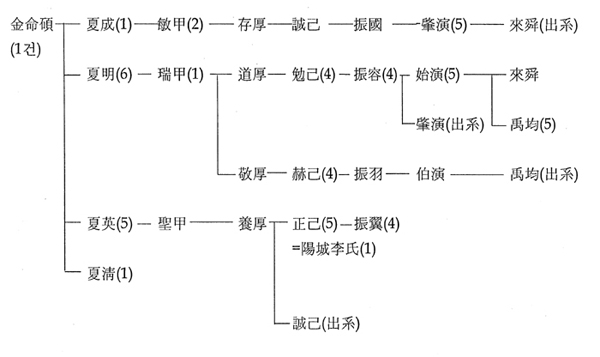

한편 김명석은 슬하에 5남[夏成·夏亨·夏貞·夏明·夏英] 5녀를 둠으로써 자손은 크게 번성하게 되었으나 사환으로 크게 두각을 드러내지는 못했다. 장자 하성, 차자 하형, 3자 하정은 벼슬이 없었고, 4자 하명이 진사를 거쳐 부여현감을 지내고, 5자 하영이 주부 벼슬에 그쳤을 뿐 단 한 명의 문과 급제자도 배출하지는 못했던 것이다. 그러나 혼반만은 그대로 유지되어 함양여씨, 풍양조씨, 파평윤씨, 용인이씨, 덕수이씨, 전주이씨 등 당대의 명가들과 통혼하고 있었다. 이 중 김하성의 처부 呂爾亮은 감사를 지낸 呂祐吉의 아들로 숙종조에 영의정을 지낸 呂聖齊는 그의 종질이었다. 그리고 김하형의 처부 趙持綱은 효종조에 좌의정을 지낸 조익(圃渚)의 손자였고, 김하명의 처부 尹抗은 숙종조 소론의 영수 윤증과는 재종형제 사이였다. 김하영의 처부 이정악은 벼슬은 목사에 그쳤으나 김상헌의 아들 김광찬의 사위로서 사회적 지위가 높았고, 아들 이세백은 좌의정, 손자 이의현은 영의정을 지내는 등 이 가계는 소론의 대표적인 명가로 부상하였다. 김명석의 세 번째 사위 이진매는 이경직의 증손자였는데, 전주이씨 석문가문 역시 당대 굴지의 소론 명가였다.

이처럼 안동김씨는 김중일·김명석 대를 거쳐 夏 字 항렬에 이르면 소론으로서의 색채를 강하게 드러내게 되었고, 마침내 甲 字 항렬에 이르면 노소당쟁의 와중에서 소론의 준론으로 활동하게 됨으로써 청음·선원가문으로 대표되는 김번 계열의 안동김씨와도 단절하기에 이르는데, 그 중심에 서 있었던 인물이 바로 김범갑이었다.

김범갑은 김하영의 3자로 경종연간 송시열의 도봉서원 출향을 주도하는 과정에서 노론과 극심한 마찰을 빚었다. 경종이 즉위하자 집권하게 된 소론은 일부 남인들과 합세하여 노론에 대한 공격을 강화하게 되었고, 그 연장 선상에서 발론된 사건이 바로 노론 영수 송시열의 도봉서원 출향론이었다. 당초 도봉서원은 조광조를 제향하기 위해 건립된 서원이었으나 후일 송시열을 배향하는 과정에서 양주의 석실서원과 더불어 노론의 수원으로 인식되었다. 당시 유생이었던 김범갑은 소론 유생들의 공론을 주도하고 일부 남인계 유생들까지 규합하여 출향론을 전개하였던 ★ 註 76) 것이다. 물론 1724년 영조가 즉위하고 노론이 집권하게 되면서 김범갑은 유배형에 처해지기는 했지만 그가 출향론을 주도했다는 점에서 이 가계가 차지하는 소론 사회에서의 비중을 충분히 감지할 수 있다. 甲 字 항렬 이후 안동김씨는 더욱 사환과 멀어지게 되었지만 생원·진사는 꾸준히 배출하면서 소론 명가로서의 저력을 유지하고 있었다.

한편 안동김씨는 1700년을 전후하여 거주지의 변화가 일어나기 시작했다. 현존하는 호적류에 따르면, 김명석 대까지는 한성부에 거주하였으나 아들 김하성 형제 대에 이르면 공주로 낙향하는 계열이 생겨나게 되었고, 18세기 중후반이 되면 종전까지 한성부에 세거하던 김하성·하명의 자손들도 서울을 떠나 정산현에 정착하게 되었다. 이들이 정착한 곳은 지금의 충청남도 청양군 장평면 낙지리인데, 과거에는 정산현 관할이었다.

본서에 수록한 고문서는 김중일·김명석 계열 중에서도 낙지리 일대에 세거한 김하성·하명의 자손들과 관련된 문서들이 중심을 이루고 있다. 따라서 여기서는 이들을 중심으로 가계를 약술하기로 한다.

【圖 8】〈安東金氏家系圖 -三塘系列 4-〉

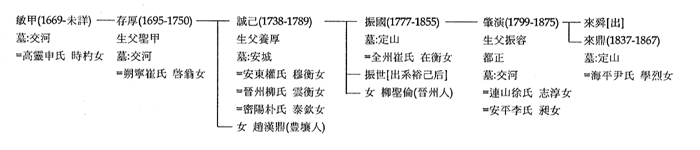

김민갑 계열은 김중일→명석→하성→민갑으로 이어지는 김중일의 종통계열로서 이들이 정산에 입향한 것은 김진국 대로 추정되는데, 이런 정황은 김진국의 산소 위치에서도 방증되고 있다. 위 가계도에서도 드러나듯이 이 가계는 김민갑의 현손 조연이 도정을 지냈을 뿐 환력은 미미하였음을 알 수 있다.

한편 김서갑 계열이 정산에 정착한 것은 서갑의 손자 김면기 대로 파악된다. 이와 관련하여 본서에는 김면기의 호적이 수록되어 있는데, 비록 정확한 연도는 미상이지만 당시 그의 거주지가 정산현인 것만은 확인할 수가 있다. 따라서 김면기의 생졸년을 고려한다면 적어도 1799년 이전에 낙향했음을 알 수가 있는 것이다.

【圖 9】〈安東金氏家系圖 -三塘系列 5-〉

그러나 김민갑 계열과 마찬가지로 이 계열 역시도 사환과는 멀어져 있었고, 면기의 아들 振容이 진사를 지낸 것 외에는 학행으로 알려진 사람도 없었다. 그럼에도 불구하고 안동김씨는 청양 일대에 경제적 기반을 조성하며 양반가문으로 당당하게 행세하였고, 김면기의 증손 김래순은 1843년(헌종 9) 사림들에 의해 효천을 받을 정도로 행의로써 명성이 높았다.

이상에서 살펴본 바와 청양 안동김씨는 득성 이래 안동에 세거하다 중종연간 김영이 상경종사함으로써 서울 지역에 터전을 마련하게 되었고, 이후 18세기 중반까지 사울에 세거하는 과정에서 인조조에는 김중일이라는 우뚝한 인물을 배출하였다. 이후 이 가계는 당쟁의 와중에서 소론을 표방하게 되었고, 경종연간에는 노소대립의 정점에 서 있기도 했지만 영조 이후 노론 전제정치가 확립되면서 점차 사환과 멀어지게 되었고, 나아가 호서, 즉 정산(청양)으로 낙향하게 되었던 것이다. 정산으로 낙향한 뒤로는 더욱 사환과 멀어지게 되었고, 점차 향유화 되는 경향도 없지는 않았지만 김영·김중일의 후손이라는 가문의 배경과 소론 명가로서의 지위를 바탕으로 청양 일대에서는 탄탄한 사회적 지위를 확보하고 있었다.

안동김씨 삼당공파 관련 고문서는 수집자료 전체를 수록하였다. 전체 자료 중 삼당 金瑛을 비롯하여 그의 현손 金光燧에 이르는 자료는 현전하지 않아 수록하지 못하였다. 안동김씨 삼당공파 자료는 金重鎰이후의 자료가 중심을 이루고 있다. 자료의 분류는 현재 많은 논의가 진행 중에 있으나 ★ 註 77) 한국정신문화연구원의 ‘한국고문서정리법’을 ★ 註 78) 현재의 시점에서 준수하였다. 고문서정리법에 따른 안동김씨 삼당공파 소장의 고문서는 敎令類, 疏箚啓狀類, 牒關通報類, 證憑類, 明文文記類, 書簡通告類로서 모두 6개 항목으로 구성되어 있다. 이들 항목별 자료에 대해 종류별 내용과 성격에 대해 서술하기로 한다.

1) 敎令類.

교령류 자료는 諭書, 有旨, 白牌, 告身, 帖으로 구성되어 있다. 이들 자료 중 고신이 41점으로 가장 많은 비중을 점하고 있다. 교령류는 17세기 중엽에서 18세기 초에 이르는 자료가 중심이다.

유서는 1점으로, 현종이 金重鎰의 선정에 대해 熟馬 한 필을 하사하는 내용이다. 이에 앞서 1664년 11월에 경기우도 암행어사 呂聖齊가 당시 高陽郡守 재임 중이던 김중일의 선정을 보고한 바 있었다. ★ 註 79) 김중일은 군수로 재임하면서 관청의 물자를 아껴 재정운영을 원활히 하였음은 물론 조세를 수취하면서 刑杖을 사용하지 않는 등의 선정으로 백성들 사이에 칭송이 높았다. 이에 현종은 동년 12월 23일 본 유서를 통해 김중일을 치하함은 물론 숙마 한 필을 하사하게 되었다.

유지 1점은 현종이 1660년 11월 9일에 김중일을 承政院 同副承旨에 임명하며 출사를 종용하는 내용의 문서이다. 백패는 1650년 김명석이 進士試에 3등 57인으로 입격 한 후 받은 과거 합격증서이다. 김명석의 합격당시의 직역은 幼學이었으며, 그의 전체 科次는 87등이었다.

교령류 자료에서 가장 많은 비중을 차지하는 것이 告身이다. 기존에 이들 고신에 대해 敎牒, 敎旨로 분류하였으나 경국대전의 규정을 존중하여 고신으로 일괄 분류하였다. ★ 註 80) 고신 중 가장 오랜 것은 1631년 인조가 김중일을 通訓大夫 行恭陵參奉에 임명하는 자료이며, 시기가 가장 늦은 것으로는 1799년 정조가 金裕己를 北靑鎭管利城兵馬節制都尉에 임명하는 고신이다.

고신에는 김중일과 관련한 자료가 21건으로 가장 많으며, 김하명과 관련한 자료가 15건으로 그 다음이다. 이 외에도 김명석과 관련한 자료가 3건, 김서갑 관련자료가 1건, 김유기와 관련한 자료가 4건이다. 김중일과 김명석은 안동김씨가문의 중흥조로서 이들이 출사하여 사환하는 과정에서 형성된 문서가 대종을 이루고 있다. 고신은 김중일 이후 김하명에서 김서갑으로 이어지는 가계를 중심으로 구성되어 있다. 이는 안동김씨 삼당공파 자료의 전래경위를 잘 반영하고 있다. 고신자료에는 代加와 관련한 내용이 있어 加資法에 대한 연구에 참고가 된다.

첩은 2점으로 차정첩이다. 1664년의 자료는 進士 通德郞 김명석을 氷庫別檢에 차정하는 문서이고, 1793년의 자료는 順康園收奉官 金裕己를 耆老所守直官으로 차정하는 문서이다.

2) 소차계장류

상서, 소지, 의송, 호적으로 구성되어 있다. 이들 자료 중 단일자료로서 가장 많은 부분을 차지하는 자료는 호적으로 모두 58건이다. 그러나 상서, 소지, 의송이 소지류에 속한다고 본다면 이들 소지류의 비중이 크다고 하겠다.

소지류에는 所志, 白活(발괄), 等狀, 單子, 原情, 上書, 議送이 있다. 상서는 觀察使, 守令, 暗行御史에게 올리는 것으로서 山訟, 孝行, 學生 등에 대한 포양을 청원하는 것이 주류를 이루고 있다. 문서의 서두에 ‘上書’로 명기된 사례가 많다. 안동김씨 상서는 金應正이 周錫祐의 學行과 孝友를 襃揚해 줄 것을 청하는 문서로서 草本이다.

소지와 의송은 모두 소지류에 속하는 것으로서 訴訟, 請願과 관련한 내용이 주를 이루고 있다. 소지가 수령에게 올리는 청원서임에 반해 의송은 巡察使, 觀察使에게 올리는 것으로서 성격이 구분된다. 의송은 해당 수령의 판결을 상급관에 항소하는 성격을 지니고 있다. 이러한 의송의 성격으로 인해 소지와 의송은 내용상 상호 깊은 연관성을 지니고 있어 일괄적으로 검토되어야 한다.

안동김씨가 소지와 의송은 19세기에 형성된 자료로서 대부분은 산송과 관련한 내용이다. 가장 오랜 자료로는 1832년에 金始演과 李賓간의 산송과 관련한 소지이다. 시기적으로 가장 늦은 자료는 1883년에 작성된 안동김씨와 金善泰, 金喜泰간에 벌어진 산송과정에서 형성된 소지와 의송이다.

산송관련 소지에서 가장 빈번하게 등장하는 안동김씨 인물로는 김조연과 김시연을 들 수 있다. 이들은 형제로서 안동김씨가의 정산현 이주후 안동김씨의 재지적 기반을 다진 인물이다. 이들은 그들의 가문적 배경과 아울러 자신들의 향촌내 입지를 십분 활용하여 조상의 분묘를 수호함은 물론 각종 송사에 적극 대처하였다. 이들 산송관련 소지에는 19세기 향촌의 향권 주도권을 둘러싼 사회상이 단적으로 반영되어 있다.

안동김씨 산송관련 소지에서 가장 많은 비중은 柳鎭喬와의 쟁송이 차지하고 있으며 모두 16건의 문서가 전하고 있다. 유진교와의 산송은 1833년에 시발된 이래 1850년에 재발하였으며 특히, 1850년의 산송과 관련한 문서가 주종을 이루고 있다.

1833년의 산송에 의하면 일찍이 안동김씨가는 선대에 김하명이 부여현감으로 재임하면서 鎭岑縣 上南面에 위치한 柳氏 소유의 산을 매득하여 관으로부터 입안을 받은 일이 있었다. 이후 안동김씨가에서는 김하명 이래 누대의 분묘를 그곳에 마련하였다. 그런데 1833년에 유씨가 김씨가의 선조 분묘 부근에 투장하려는 조짐이 보이자 안동김씨에서 관에 정소하여 승소한 바 있었다.

이후 1850년에는 정산현에 거주하는 김조연, 김시연과 유씨가의 유진교 및 그의 아들 사이에 다시 산송이 발발하였다. 김씨가의 분묘가 위치한 곳과 인접한 곳에 유씨가가 다시 투장하려 하자 산송을 제기하였다. 1850년의 산송은 3월29일을 시발로 하여 10월 초 7일까지 지속되었으며 이와 관련한 소지류 문서는 15건에 이르고 있다. 이후 김씨가에서는 본 쟁송을 순찰사에게 정소하는 議送을 6차례나 올리는 등 적극적으로 대처하였다. 산송에서 김씨가가 승소하였음에도 불구하고 유진교가 조속히 理屈하지 않는 것으로 인해 산송은 끊이지 않았다. 산송이후 김씨가에서는 유진교와의 산송과정에서 형성된 소지류를 모아 일괄문서로 관리하였다. 유진교와의 산송외에 김씨가의 산송과 관련한 문서 및 자료의 현황은 〈표-1〉과 같다.

산송관련 자료 외에는 전세 및 호포의 납부 등과 같은 收稅 과정에서 발생한 문제를 제기하는 소지가 있다. 전세문제와 관련한 자료는 1854년(所志22-24번) 소지이다. 본 소지에는 안동김씨가의 선영이 湖西의 交河에 위치하고 있었다. 그런데 안동김씨의 이주로 인해 제대로 관리되지 못하고 있었던 듯 하다. 그러던 중 인근의 劉氏, 李氏등이 전답 매매를 하면서 토지를 교하 안동김씨 묘지기의 명의로 양안상에 올려두었다. 이 후 이들은 지속적으로 조금씩 토지를 묘지기 명의로 올려 두었다. 그러던 것이 묘지기가 바뀌면서 그 이러한 실상이 전혀 알려지지 않게 되었다. 묘지기는 그에게 몰래 이급된 이들 토지에 부과된 전세를 억울하게 납부하게 되었다.

그 후 묘지기의 과도한 전세납부를 이상하게 여겨 안동김씨가에서 양안을 고찰해 본 결과 그 전말이 밝혀지게 되었다. 이에 전세를 전가한 劉卜成과 李千得을 상대로 소를 제기하여 법전에 의거해서 10년 이상 되었으면 이들 두 사람의 토지를 돌려 받고, 5년 미만일 경우에는 이미 납부한 세를 추심하게 해 달라고 하였다. 이에 수령은 尺量을 통해 사실을 확인하라는 제사를 내렸다.

호포의 납부와 관련한 소지는 赤面 上楸洞長이 올린 것과 안동김씨가에서 작성한 것으로 구성되어 있다. 작성시기는 1876년이다. 상추동은 정산현 적곡면에 위치한 동리이다. 상추동장은 지난해에 본 동내에 김씨가 인물이 새로이 이주하고도 호포를 내지 않았으므로 그 납부 독촉을 의뢰하는 소지를 수령에게 올렸다. 김씨가 호포납부를 미루는 것은 그의 지친인 김도정댁과 함께 거주한다는 이유에서였다. 본 소지에 대해 수령은 사정이 그러하다 할지라도 호포를 납부하라는 제사를 내리고 있다. 동장의 소지에 대해 김도정댁에서 관에 올린 소지에는 호포납부의 불가성을 밝히고 있다. 김씨가 지난해 10월에 이주를 위해서 가옥을 구입하였으나, 그 가족은 인척의 집에 거주하고 있고 김씨가 매득한 호는 이미 전 주인이 호포를 납부하였으므로 더 이상 호포 납부가 필요하지 않다는 주장이었다. 이러한 김도정댁의 소지에 대해 수령은 거듭 호포납부를 독촉하는 제사를 내렸다. 본 소지는 조선 후기 호포의 운영 실상과 관련하여 참고되는 자료이다.

〈표-1〉 소지, 의송의 내용별 자료현황

|

내 용 |

所 志 |

議 送 |

비 고 |

|

|

山訟

關聯 |

李賓 |

1-4 |

· |

|

|

柳鎭喬 |

5, 13-21 |

10-15 |

일괄문서 |

|

|

朴石龍 |

10, 11 |

· |

|

|

|

鄭有達 等 |

6-8, 12, 25, 26, 28 |

1-9, 16 |

|

|

|

李炳文 |

27, 30, 31 |

17 |

|

|

|

李喜泰 |

35-38 |

18, 19 |

|

|

|

기타 |

9, 34, 39 |

· |

|

|

|

기타 |

田稅 관련 |

22-24 |

· |

|

|

戶布 관련 |

32, 33 |

· |

|

|

|

기타 |

29 |

· |

|

|

호적자료는 모두 55점이며 17세기 후반에서 19세기 후반까지 다양하게 분포하고 있다. 호적은 戶口單子와 准戶口로 구분되며, 분류상 호구단자는 소차계장류에 속하고 준호구는 증빙류에 속한다. 그러나 내용상 상호 연관성이 높을 뿐만 아니라 일반적으로 호적으로 호칭되면서 호적대장과는 구분된다.

가장 오랜 호적자료는 1681년에 漢城府에서 金命碩에게 발급한 준호구이고, 가장 늦은 문서는 1888년에 金禹圭가 정산현에 제출한 호구단자이다. 호적자료 중 김하명이 호주로 등장하는 자료가 6건으로 가장 많은 비중을 차지하고 있다. 호적의 분포는 김하명을 비롯한 그의 후손과 관련한 자료가 대부분을 차지하고 있다. 가계별 호적자료의 분포현황은 〈표-2〉와 같다.

〈표-2〉 안동김씨 가계와 호적 분포현황

호적의 분포는 김하명을 비롯한 그의 후손들 자료가 중심을 이루고 있다. 이러한 자료분포는 안동김씨 가계의 양자사실과 관련이 있다. 김양후의 차자 김성기가 김존후를 계후하였으며, 김존후의 손자 김조연은 김진용의 차자였다. 이로 인해 김하성에서 김조연에 이르는 호적자료가 김시연 후손에게 전해지게 되었다고 생각한다. 김혁기의 현손 김우균은 김시연을 계후하게 되면서 김혁기 관련 호적이 김시연가에게 전해지게 되었다. 이러한 양자현황에 따라서 김진익, 김조연, 김혁기 등의 자료가 김하명에서 김우균에 이르는 가계에 집중되게 되었다. 안동김씨 가계에 나타나는 이러한 특성은 비단 호적자료 뿐 아니라 안동김씨의 고문서가 전래되는 계기와도 관련이 있다고 하겠다.

호적에는 호주를 비롯한 남성가족 구성원들의 개명사실에 대해서도 자세히 기록되어 있다. 가장 빈번한 개명사실을 보이는 인물은 김혁기로서 모두 3회에 걸친 개명사실이 확인된다. 그는 1783년에서 1786년의 호구단자에 김백기로 기재되어 있다. 김백기와 관련한 문서는 1789년의 자료가 누락되고 1792년의 문서로 이어지면서 호주의 이름이 바뀌었다. 호주의 이름이 바뀌었음에도 문서에 기재된 4조 현황과 가족관계 등을 통해 이들 두 문서의 호주는 동일 인물임이 확인된다. 그 결과 김백기는 현재 누락된 문서인 1789년의 호적을 통해 김백기에서 김선기로 개명하였으며, 1792년의 호구단자에는 다시 김선기에서 김윤기로 개명하였음을 알 수 있다. 1795년의 호구단자에서는 김윤기가 김혁기로 개명하면서 3회에 걸친 개명을 통해 족보상의 이름으로 나타나고 있다.

개명과 관련하여 金禹均은 1854년 호적에 金來禹로 처음 등장하고 있다. 그는 1885년 호구단자에 김우균으로 개명하였으며, 1888년 호구단자에서는 다시 金禹圭로 개명한 것으로 나타나고 있다. 김우균과 관련한 호적자료가 완전하지 않아 더 이상의 개명사실은 알 수 없으나 족보에는 김우균으로 기재되어 있다. 안동김씨 호적에 나타난 개명사실은 〈표-3〉과 같다.

〈표-3〉 안동김씨 호적의 개명현황

|

이름 |

初 名 |

개명시기 |

자료 |

|

金瑞甲 |

宇甲 |

1696년 |

戶籍 3 |

|

金勉己 |

若己 |

1786년 |

戶籍 19 |

|

金赫己 |

百己→善己 |

1789 推定 |

· |

|

善己→潤己 |

1792년 |

戶籍 24 |

|

|

潤己→ |

1795년 |

戶籍 25 |

|

|

金振容 |

振門 |

1786년 |

戶籍 19 |

|

金振翼 |

驥子 |

1801년 |

戶籍 36 |

|

金始演 |

羲演 |

1819년 |

戶籍 32 |

|

金禹均 |

來禹→禹均 |

1885년 |

戶籍 53 |

|

禹均→禹奎 |

1888년 |

戶籍 54 |

호적에 기재된 군현 및 통호 기록을 근거로 이들의 거주지 이동현황을 알 수 있다. 현재 안동김씨가 문서는 김명석 이후 김하명의 후손을 중심으로 구성되어 있다. 김하명을 중심으로 그 후대의 거주지 현황을 살펴 보기로 한다.

김하명의 父 김명석은 1681년의 漢城府 北部의 順化坊에 아들, 손자와 함께 거주하고 있었다. 1690년에 호주를 그의 장자 김하성이 계승하였으며, 당시 김하명은 형과 함께 거주한 것으로 나타나고 있다. 김하명이 호주로 등장하는 최초의 문서는 1696년 한성부 준호구이다. 당시 김하명은 한성부 북부 순화방의 司宰監契의 60통 4호로 거주하였으며, 이후 다소의 통호 변동이 있었으나 지속적으로 사재감계에 거주하고 있었다. 김하명은 1721년 세상을 떠날 때까지 한성부 북부 순화방의 사제감계에 거주하였으며, 그의 아들 김서갑 또한 호주를 계승하였다. 이로 본다면 김중일부터 한성부 북부 순화방일대에 거주하기 시작한 이래 주로 한성부내에 거주하였다고 하겠다. 특히 김하명에서 김서갑에 이르는 가계는 18세기 초엽까지 사재감계를 중심으로 거주하였다고 하겠다.

김서갑의 손자인 김면기 호적에서부터 이들의 거주지가 정산현 적곡면 일대로 나타나고 있다. 이들이 이곳 정산현으로 이주한 시점은 정확히 알 수 없으나 족보의 분묘기록을 통해 볼 때 김면기의 부 김도후의 생존시에 이주한 것으로 것으로 추정된다. 김면기 이후 안동김씨는 다소의 거주지 변동이 있기는 하였으나 지속적으로 정산현 일대에 대대로 세거하였다.

안동김씨 호적 자료 중 가장 오랜 것으로는 김명석에게 발급된 1681년의 한성부 준호구이다. 본 준호구에는 김명석 부부를 비롯하여 아들 부부, 손자, 그리고 그의 孽同生 부부에 이르기까지 모두 33명에 대한 가족 기록이 나타나 있다. 호적에 나타난 가족기록은 족보와 상호 보완된다는 측면에서 참고된다. 내용에는 가족의 성혼 및 이거기록을 비롯하여 노비의 도망과 이거 등 내용상 변화가 발생한 사실에 대해 수정을 가하고 있다. 문서 말미의 ‘周挾字改印’에는 모두 62개소에 끼워 쓰거나 爻周한 내용이 있음을 밝히고 있다.

1690년에 김하성에게 발급된 한성부 호적인 호적2번에는 호주를 비롯하여 전처와 후처의 4조를 함께 기록하고 있다. 뿐만 아니라 김하성의 母 李氏의 4조도 모두 기록하고 있어 일반적인 호적의 가계기록 양식과는 다른 양상을 보이고 있다. 호적에는 가족기록 외에도 노비현황도 자세히 나타나 있다. 1690년의 김하성 한성부 준호구에 나타난 김하성호의 노비수는 率奴婢 58口, 外居奴婢 255구, 逃亡奴婢가 17口에 이르는 상당한 규모였다. 노비기록에 있어서 솔노비에 대해서는 부모를 비롯한 노비 가계를 자세히 기록하고 있음에 반하여 외거노비는 노비이름만을 나열하고 있어 이들 노비에 대한 파악양상이 대조적이다. 외거노비의 분포지는 파주, 연안, 상주, 부안을 비롯하여 제주에 이르기까지 전국적인 양상이다. 호적에 나타난 노비기록은 이후 18세기 중엽에 이르면 급격하게 감소하고 있다. 이는 노비도망의 증가와 재산의 비중이 노비에서 토지로 이동한 사회현상을 반영하고 있다고 하겠다.

3) 첩관통보류

첩관통보류에는 書目 한 점이 있다. 서목은 하급관청에서 상급관청에 올리는 牒報나 牒呈에 첨부된 문서로서 이들 문서의 보고내용에 대한 요약문서이다. 서목은 상급관이 판결한 후 하급관에게 되돌려 진다. 본 문서는 정산현감인 徐某가 겸순찰사에게 올린 첩정에 첨부되었던 문서이다. 서목에 기재된 첩보의 내용은 청양에 거주하는 정유달과 김조연 사이의 산송에 대한 山形圖를 작성해 올리는 것이었다. 본 문서는 1836년 4월 29일에 청양현감 명의로 발송되었으며 다음날 판결을 받았다. 서목의 판결내용은 정씨가의 분묘는 兒冢으로서 김조연의 부모 분묘를 마련하는데 이의를 제기할 수 없다는 것이다.

4) 증빙류

證憑類에 해당하는 자료는 侤音(다짐) 1건과 手票 1점이 있다.

다짐은 일반적으로 관을 상대로 서약하는 문서로서 소송결과를 이행할 것을 다짐하는 내용으로 구성되어 있다. 본 다짐은 1850년 6월에 柳鎭喬가 김씨가의 분묘에 투장한 사실을 인정하고 조속히 이굴할 것을 다짐하면서 관에 제출한 문서이다. 본 고음에 등장하는 유진교와 김씨와의 산송과 관련해서는 이미 살펴 본 바 있다. 이들의 산송은 1833년 촉발된 이래 1850년에 가장 격렬하게 진행되었다. 본 고음에 의하면 유진교는 처의 장례를 자신의 선산에 치렀는데 그 후 金肇演이 그의 선산에 분묘를 설치한 후 송사를 제기하였다고 언급하였다. 이러한 사실에도 불구하고 그가 소송에서 낙과하였으므로 오는 8월 20일 안으로 처의 분묘를 移屈하겠다고 밝히고 있다. 서두에 분묘의 소재지와 관련한 서술에서 유진교가 자신의 선산에 분묘를 마련하였음에도 송사에 얽히게 되었다고 간접적으로 밝히고 있다. 이는 우진교가 비록 낙과하여 고음을 작성하지만 향후 다시 起訟할 것이며, 이를 위해 분묘의 설치와 관련한 빌미를 남겨 두고자 함이었다. 사실 김진교와 안동김씨간의 산송은 이후에도 계속되고 있다.

수표는 한글로 작성된 문서이다. 수표는 수기라고도 하며 매매 등의 사실과 관련한 약속을 적는 것으로서 고음과 유사한 성격을 지니고 있다. 본 한글 수표에는 연대를 추정 할 수 있는 간지조차 나타나 있지 않아 정확한 연대를 알 수 없다. 발급자는 최옥이와 남제죠벽이이며 수급자는 최과로써 최가를 지칭한다. 내용은 최옥이 부의 분묘를 둘러싼 분쟁이 일어나자 오는 2월 초 10일까지 이장할 것을 다짐하고 있다.

5) 명문문기류

명문문기류는 모두 2종 26점으로 구성되어 있으며 대부분이 19세기 자료이다. 명문문기류에 속하는 자료는 明文과 牌旨이다. 이들 자료의 지역적 배경은 대부분이 정산현 적곡면 일대이고 인근의 진잠현과 부여현의 토지매매와 관련한 문서가 3점 있다.

명문은 모두 24점으로서 19세기 안동김씨의 전답 및 가사 매득과 관련하여 형성된 자료이다. 이들 자료 중 가장 오랜 것으로는 1792년 林用得과 尹福同간에 작성된 전답매매명문이다. 시기적으로 가장 늦은 자료는 1897년에 趙參判宅과 金進士宅간의 전답매매와 관련한 명문이다. 명문 중 전답매매명문은 20건이고 家垈 및 家舍 매매명문이 4건이다.

현재 안동김씨가의 전답매매명문과 관련하여 舊文記가 함께 전하고 있는 사례는 4건이다. 그 현황은 〈표-4〉와 같다. 첫 번째 사례는 정산현 적면 眞儒洞의 舍字 열 두마지기 밭의 매매와 관련한 자료이다. 이와 관련한 자료는 모두 3건으로 5번, 6번, 11번 자료이다. 5번 자료는 1838년에 朴福哲이 黃生員宅에 25냥에 방매한 문서이다. 6번 명문은 1848년에 金生員宅에서 林生員에게 12냥에 방매하였다. 이 중 황생원댁에서 김생원댁에 방매한 매매명문 한 건이 남아 있지 않으나 매매대상이 된 토지의 위치와 규모가 동일한 것으로 보아 상호 관련된 문서임을 알 수 있다. 11번 문서는 1860년에 임씨가 金進士宅에 50냥에 방매하는 문서이다.

두 번째는 정산현 적면 可也洞의 啓字 네 마지기 논의 매매와 관련한 문서이다. 이와 관련한 문서는 7번, 9번, 15번 명문이다. 7번 명문은 1851년에 兪生員이 朴光祿에게 55냥에 팔았다. 1855년에는 박광록이 다시 林秀才에게 52냥에 판 후 1870년에 김씨댁에서 임씨가로부터 70냥에 매득하였다. 세 번째 사례는 12번과 14번 명문이다. 1864년에 金元汝는 扶餘 蒙道面 冷泉同의 讚字 열 마지기 밭을 高千年金에게 15냥에 팔았으며 4년 뒤 고천년금은 金進士宅에 18냥에 되팔았다.

〈표-4〉 安東金氏家 明文 舊文記 現況.

|

순번 |

자료 |

연도 |

발급 |

수급 |

위치 |

字號 |

斗落 |

매매가 |

|

1 |

5번 |

1838 |

朴福哲 |

黃生員 |

赤面 眞儒洞 |

舍 |

田 12 |

25兩 |

|

6번 |

1848 |

金生員 |

林生員 |

赤面 眞儒洞 |

舍 |

田 12 |

12兩 |

|

|

11번 |

1860 |

林氏 |

金進士宅 |

赤面 眞儒洞 |

舍 |

家垈田12 |

50兩 |

|

|

2 |

7번 |

1851 |

兪生員 |

朴光祿 |

赤面 可也洞 |

啓 |

畓 4 |

55兩 |

|

9번 |

1855 |

朴光祿 |

林秀才 |

赤面 可也坪 |

啓 |

畓 4 |

52兩 |

|

|

15번 |

1870 |

林相眞 |

金進士 |

赤面 可也坪 |

啓 |

畓 4 |

70兩 |

|

|

3 |

12번 |

1864 |

金元汝 |

高千年金 |

蒙道面 冷泉洞 |

讚 |

田 10 |

15兩 |

|

14번 |

1868 |

高千年金 |

金進士 |

蒙道面 冷泉洞 |

讚 |

田 10 |

18兩 |

|

|

4 |

1번 |

1792 |

林用得 |

尹福同 |

赤谷面 可也同 |

啓 |

畓 3 |

24兩 |

|

3번 |

1822 |

金贊 |

尹生員 |

加也洞 |

傍 |

畓 1.5 |

8兩 |

|

|

17번 |

1876 |

尹生員 |

趙生員 |

赤面 上楸加也洞 |

啓 |

畓 3 |

100兩 |

|

|

傍 |

畓 2 |

|||||||

|

同 |

田 2 |

|||||||

|

19번 |

1884 |

趙生員 |

申氏 |

赤面 可也洞 |

啓 |

畓 3 |

100兩 |

|

|

傍 |

畓 2 |

|||||||

|

同 |

田 2 |

|||||||

|

20번 |

1888 |

申氏 |

黃永川宅 |

赤面 可也洞坪 |

啓 |

畓 3 |

120兩 |

|

|

傍 |

畓 2 |

|||||||

|

同 |

田 2 |

마지막 사례는 매매명문 5건에 대한 일괄자료이다. 1번 자료는 1792년에 林用得이 尹福同에게 정산의 적곡면 가야동에 있는 ‘啓’자 세 마지기 논을 24냥에 파는 명문이다. 3번 자료는 金贊이 尹生員에게 1822년에 가야동의 傍字 한 말 오승락지 논을 8냥에 파는 명문이다. 이들 두 명문은 윤씨가 토지를 매득하는 과정에서 형성된 자료였으며 윤씨가에서 17번 명문을 통해 趙生員宅에 이들 토지를 방매하면서 구문기로 건네지게 되었다. 17번 명문은 1876년에 윤생원이 조생원에게 정산 적면 上楸可也洞의 啓, 傍, 同字에 해당하는 논을 100냥에 파는 명문이다. 이와 관련하여 同字에 해당하는 구문기는 현전하고 있지 않다. 조생원은 이들 토지를 1884년에 신씨에게 동일한 값으로 방매하였으며, 신씨는 1888년에 120냥에 黃永川宅에 방매하였다. 이들 문서가 안동김씨가 토지매득과 관련하여 형성된 자료임에도 현재 안동김씨와 관련한 자료는 전하지 않는다.

안동김씨가의 매매와 관련하여 형성된 매매명문에 있어서 구문기가 확인되지 않거나 안동김씨의 토지매득과 관련한 문서가 남아 있지 않은 것은 문서의 산실로 그 문서가 완전히 전하고 있지 않기 때문이다. 이상의 일괄문서를 통해 볼 때 밭 보다 논의 매매가가 높아 당시 전답의 소유와 경영에 있어서 논의 비중이 높은 현실을 반영하고 있다. 19세기 말 급격한 매매가의 상승은 1866년 當百錢의 주조로 인한 물가상승 양상을 반영하고 있다고 하겠다.

한편, 매매명문에 있어서 수급자로 등장하는 김진사댁 노 馬堂과 관련한 문서는 김우균이 사실상의 매매주체이다. 호적 50번에 김우균이 정산현에 제출한 호구단자에는 김우균 호의 노로서 마당이 기재되어 있다. 김우균의 매매와 관련한 명문은 11, 13, 14, 15, 24번 명문이다.

이들 자료 중 매매 당사자간에 작성된 문서는 5건(1, 4, 9, 12번)에 불과하고 대부분이 노로서 매매를 대행하고 있어 전형적인 매매형태를 보여주고 있다. 문서에 언급된 방매 토지의 소유경위를 밝히고 있는 것은 4건에(1, 2, 16, 17번) 불과하며 이 중 매득한 사례 한 건을 제외하면 분재를 통해 조상으로부터 물려받은 토지였다. 매매사유는 이매 및 이거를 목적으로 한 사례가 14건으로 가장 많았다. 이매 및 이거는 ‘換買搬移’, ‘他田移買次’ 등과 같이 현재의 전답 등을 방매하고 다른 곳의 토지를 매득하기 위한 목적이었다. 이 외의 방매사유로는 조선 후기 매매명문에 등장하는 가장 빈번한 사유에 해당하는 ‘要用所致’로서 안동김씨가 명문에서는 7건이다. 이 외에도 당시의 사회상을 반영하는 흉년이나 債錢문제 등과 관련한 자료가 각 1건씩 있다. 안동김씨가 명문은 19세기 중엽에 안동김씨가가 정산현 적곡면 일대로 이주와 정착과정에서 전답 및 가대의 매득하는 과정을 반영하고 있다.

패지는 전답 및 가대 등의 매매를 제 삼자에게 위임하는 일종의 위임장의 성격을 지니고 있는 자료이다. 안동김씨가의 패지 두 점은 전답매매명문과 관련성을 갖추고 있는 자료로서 패지 1번은 명문 4번과 패지 2번 자료는 명문 8번과 관련한 자료이다. 패지 1번은 상전인 朴某가 그의 노 同伊에게 정산현의 적면 秋洞에 위치한 열 두마지기의 논에 대한 매매를 위임하는 문서이다. 명문 4의 자료에는 답주가 ‘上典 朴’으로 나타나 있으나 방매대상 토지현황과 아울러 본문 중에 ‘패지’에 대한 언급이 있는 것으로 보아 동이가 상전을 대신해 논을 방매하고 있다고 보인다. 매매가격은 160냥이었다. 패지 2번 자료는 상전 尹某가 노 再孫이에게 鎭岑 上南面 沙樹坪의 열 한마지기 논에 대한 매매를 위임하는 문서이다. 재손은 본 패지에 따라서 김부여댁에 본 논을 90냥에 방매하는 명문 8을 작성하였다.

6) 서간통고류

서간통고류에는 통문 1점이 있다. 본 통문은 金來舜의 李氏의 節行에 대한 포양을 위해 공의를 모으는 것을 목적으로 하고 있다. 통문은 1843년에 前府使 南進和 등이 연명하여 각처의 전현직 관원 및 유림에게 보낸 것이다. 본 통문에는 남진회를 비롯하여 전 현직 관원 등 490여명이 연명하고 있다.

7) 시문류

시문류는 시권 3점이 있다. 이 중 시문 2번과 3번은 주인공을 정확히 알 수 없는 文科 及第 試券이다.

여기에 수록한 노가재 후손가의 고문서는 노가재(김창업)의 손자 김이익 집안의 진장 문헌으로 소장자는 김이익의 7세손 김택진 선생이다. 원래 이 가계는 김창업의 6대조 김번이 장동에 경거의 기반을 마련한 이래 서울과 양주의 석실에 기반을 둔 경화사족으로 활동하다 김창업의 손자 김이익 대에 양근으로 이주하였고, 김이익의 손자가 다시 영동으로 이주하는 등 거주지의 변화가 잦았으나 수록 자료의 역사성을 고려하여 양근 안동김씨 노가재 후손가편으로 명명하게 되었다. 전편에 수록한 삼당 후손가편과 마찬가지로 노가재 후손가 문서 중에도 김창업과 관련된 자료는 많지 않고, 대부분 김이익 및 그 후손들과 관련된 자료가 중심을 이루고 있는 것이 사실이다. 따라서 내용상으로는 김이익 후손가편으로 명명할 수도 있으나 가계의 대표성을 고려하여 노가재 후손가편으로 이름하였다.

본원에서 노가재 후손가를 대상으로 최초로 자료조사를 실시한 것은 2000년이었다. 그러나 당시는 여러가지 여건으로 인해 자료 열람에 그쳤을 뿐 수집·정리의 단계에 이르지는 못했다. 그러던 중 2003년 소장자 김택진 선생으로부터 조사·수집해 달라는 요청이 있어 조사를 서두르게 되었고, 마침 금년에 간행하기로 예정된 안동김씨편(삼당 후손가편)의 자료 분량이 한 책을 이루기에는 부족한 점이 있어 동종인 노가재 후손가의 자료를 합본하게 된 것이다.

1) 김번의 입경과 세거기반의 마련

안동김씨 노가재가문의 선대가 명가로 발돋움하기 시작한 것은 김번 대부터였다. 김번은 문과 출신이라는 기득권을 바탕으로 비교적 빠른 속도로 사회적 지위를 신장해 나갔고, 이런 연장 선상에서 아들 金生海는 中宗의 부마 물망에 오르기까지 했다. ★ 註 2) 물론 김생해는 초간에 그쳐 부마가 되지는 못했지만 마침내 성종의 아들 景明君 李忱의 사위가 됨으로서 왕실의 일원으로 편입되기에 이른다. 문벌가문으로 성장하기 위해서는 國婚이나 왕실과의 통혼이 있어야 하는 당시의 관행을 생각한다면 김생해의 혼인은 장동김씨의 성장과 관련하여 매우 중요한 의미를 지닌다.

김번은 서울에 정착한 이후에도 향리 안동을 멀리하지 않았다. 그가 풍산김씨 출신의 金義貞을 사위로 맞아들이고, 만년을 위해 소산마을에 주택[淸遠樓] ★ 註 3) 을 건립한 것도 이런 맥락에서였다. 김의정은 후일 5子登科[鳳祖·榮祖·延祖·應祖·崇祖]의 영광을 누린 金大賢의 조부로서 이 가문은 풍산유씨 유성룡 가문, 의성김씨 김성일 가문과 더불어 안동 일대의 대표적인 명문으로 발전하였다.

청원루는 이른바 장동김씨의 영원한 鄕第로서 병자호란 당시에는 장동김씨 일문의 피난처로 사용되기도 하였다. ★ 註 4) 더욱이 김상헌은 심양으로 압송되기 직전까지 여기서 은거하였는데, 이 과정에서 청원루는 그의 손자 金壽增·金壽恒 형제의 독서처가 되었다.

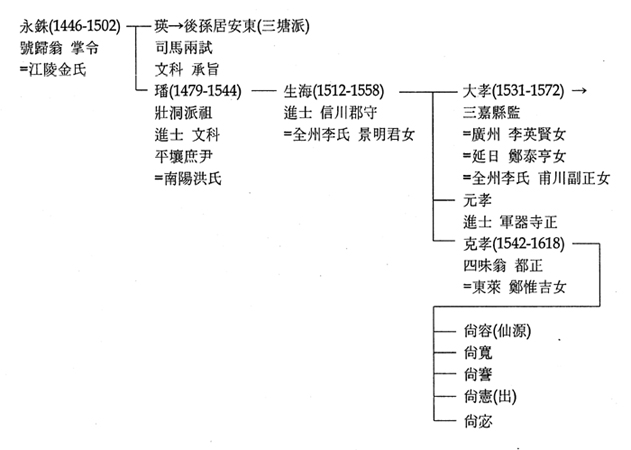

한편 김생해는 비록 신천군수에 그쳤으나 슬하에 3자를 두었으니, 大孝·元孝·克孝가 바로 그들이다. 바로 이 3인을 통해 안동김씨의 족세는 비약적으로 발전하게 되는데, 대효는 삼가현령, 원효는 진사를 거쳐 군기시정, 극효는 도정을 지냈다. 이 중에서 가장 주목할 인물이 바로 청음의 생부 김극효이다.

그는 동래정씨 林塘 鄭惟吉의 사위이며 제자였다. 정유길은 중종조에 영의정을 지낸 鄭光弼의 손자로서 이 가계는 조선시대를 통틀어 가장 많은 정승을 배출한 명문이었다. 특히 이들은 〈會洞鄭氏〉로 지칭되며 조선 후기 정치·문화계를 풍미하였다. 이 점에서 김극효의 혼인은 안동김씨와 동래정씨가 300년 세의를 지속하며 정치적인 밀월관계를 형성하는 바탕이 되었다.

김극효는 비록 문과 출신은 아니었지만 학식·행의 그리고 〈相門의 女壻〉로서 일시의 명류들과 두루 교유하게 된다. 1569년(선조 2)에는 당대의 홍유·석사들과 회동한 일은 그 단적인 사례라 할 수 있다. 그 자리는 다름 아닌 장동에 살던 朴台壽의 회갑연이었는데, 당시 김극효는 고작 28세의 나이로 원로들과 함께 參宴의 영광을 누렸던 것이다. ★ 註 5)

【圖1】〈안동김씨 가계도 1〉

이처럼 김극효는 자신의 학행과 처가의 배경을 바탕으로 당대의 명사로 부상하게 되고 두 아들 김상용·김상헌의 현달을 계기로 17세기 이후 안동김씨는 명실공히 국반의 지위에 오르게 되었다. 다만 김상헌은 백부 김대효의 後嗣로 들어감으로서 ★ 註 6) 안동김씨 청음가문의 가통은 金璠⇒金生海⇒金大孝⇒金尙憲으로 이어지게 되었다.

한편 안동김씨에 있어 풍산의 소산마을이 鄕居라면 장동은 말 그대로 京居였다. 김번의 입경·정착 이후 안동김씨들은 주로 장동을 중심으로 주거를 형성하였는데, 김상헌의 호적에 등장하는 明通坊의 저택은 바로 김번~김상헌으로 이어지는 장동김씨의 종가[無俗軒]임에 분명하다.

장동이 소속된 명통방과 인근의 순화방에는 북악산·인왕산 자락을 끼고 세가의 저택들이 즐비하게 들어서 있었다. 그 대표적인 것으로 李珥·成渾·鄭澈·辛應時·趙瑗의 저택을 들 수 있다. 이들은 기호학파의 거장들로서 장동김씨의 학문연원과 관련하여 매우 주목된다. 청음은 자신의 집 주변의 경치를 〈近家十詠〉으로 노래하였는데, 10景은 곧 木覓山, 控極山, 弼雲山, 淸風溪, 白雲洞, 大隱屛, 會盟壇, 洗心臺, 三淸洞, 佛巖이었다. ★ 註 7)

그리고 김상헌의 손자 김수항의 집은 백악산 아래 장동에 있었는데, 당호는 無俗軒이다. 원래 이 집은 청음의 구가로서 김수항 뿐만 아니라 그의 형제들 모두 여기서 생장하였으며, 영조대에 이르면 毓祥宮[영조 생모 숙빈최씨 제향처]과 담장을 같이 하였다고 한다. ★ 註 8)

그러나 김수항은 지위가 상승하고 자손이 증가하게 되면서 安國洞·玉流洞 등 여러 지역에 제택을 마련하게 된다. 그 중 가장 대표적인 것은 玉流洞[종로구 옥인동 부근]의 六靑軒으로서 ★ 註 9) 후일 노가재 김창업 형제의 통칭이 된 이른바 6昌의 출생지도 바로 여기이다. ★ 註 10) 6昌과 관련하여 자주 등장하는 京第·漢城第·北洞第·北里第는 바로 이 육청헌을 의미한다. 육청헌 주변에는 宜寧南氏 壺谷家門(紫霞洞), 杞溪兪氏 兪拓基家門(玉流洞) 등이 세거하며 안동김씨와 더불어 조선후기의 명망 가문으로 성장하였다.

이처럼 안동김씨 일문이 화려한 저택을 소유할 수 있었던 것은 기본적으로 풍부한 경제력에 기초한다. 전통시대의 경제력은 관직과 직결되어 있다고 해도 과언이 아니다. 따라서 안동김씨들은 관직을 통해 경제력을 유지·강화하면서 화려한 저택·누정을 건립하여 상류문화를 향유했다고 할 수 있다.

한편 김번의 입경 이후 안동김씨 가문에서 배출된 가장 현달한 인물은 仙源 金尙容(1561-1637)과 淸陰 金尙憲(1570-1652) 형제였다. 이들은 명실공히 가문의 현조로서 안동김씨 일문이 喬木世家로 부상하는데 결정적인 역할을 담당하였으며, 흔히 「二尙」으로 지칭되고 있다.

선원과 청음은 혈통상으로는 친형제였지만 청음이 백부의 후사가 됨으로서 계보상으로는 4촌간이었다. 나이는 선원이 청음보다 9살 연상이었다. 김번~김극효까지의 3대가 안동김씨의 입경·정착기라면 선원·청음 이후는 성장에 성장을 거듭하며 번성을 구가하는 시기였다.

이들은 정유길의 외손이라는 사회적 배경과 자신들의 역량을 바탕으로 16세기 후반부터 정치·문화계에 두각을 드러내기 시작하였다. 김상용은 율곡 이이와 우계 성혼의 문인으로서 1582년(선조 15) 진사가 되고, 1590년(선조 23) 문과에 합격하여 관계에 입문하게 되었다. 주지하다시피 이이는 기호학파의 종사이며, 성혼은 16세기 사상계의 거장인 聽松堂 성수침의 아들이다. 김상용이 성혼을 사사한 데에는 지역적인 연고가 깊었다. 북악산 아래 幽蘭洞은 성수침의 독서처인 聽松堂 註 11) 이 있었다. 성혼은 이 청송당을 중건하여 한동안 여기에서 살았는데, 성혼과 김상용 사이의 사제관계는 이 때 맺어졌다.

김상용은 문과에 합격한지 10년이 되지 않아 당상관(승지)에 오르는 등 환로가 탄탄하였으나 1617년(광해군 9) 폐모론에 반대하여 한동안 원주에 우거하였다. 이후 인조반정으로 서인이 집권하자 중용되어 병조·예조·이조판서를 역임하였다. 그리고 1630년에는 人臣으로서는 최고의 영광인 기로소에 들어갔으며, 1632년에는 정승에 발탁되기까지 하였다.

그러나 김상용이 한 시대의 명현으로 칭송될 수 있었던 것은 관직보다는 고귀한 희생이 있었기 때문이었다. 1636년 병자호란이 발생하자 빈궁·원손을 수행하여 강화도로 피난하였으나 청나라에 의해 강도가 함락되자 남문루에서 장렬하게 순절하였다. 이런 행적으로 인해 1758년(영조 34)에는 영의정에 추증되었으며, 忠烈祠(강화), 石室書院(양주) 등에 제향되어 만고의 충절로 인식되었다.

그는 이정구·신흠·황신 등 당대의 명사들과 교유하였으며, 詩書에 조예가 깊었다. 특히 그의 篆書는 南應運(1509-1587) 이후에는 최고의 필력으로 평가되어 명필 한석봉과 짝하여 여러 비문의 篆額을 썼다. ★ 註 12) 그는 지위가 재상의 반열에 있었지만 늘 겸손하였고, 청풍계에 저택을 소유하고 있었지만 생활은 매우 청빈하였다고 한다. ★ 註 13) 시호는 文忠이며 문집으로『仙源遺稿』(7卷)가 있다.

【圖2】〈안동김씨 가계도 2〉

한편 김상헌은 尹根壽(月汀)·성혼(牛溪)의 문인으로서 1590년(선조 23) 진사가 되고, 1596년(선조 29) 문과에 합격하여 관계에 발을 들여 놓게 되었다. 이후 수찬·부교리 등의 청요직을 거쳐 1608년(광해 즉위년)에는 문과 중시에 합격하여 賜家讀書의 특전을 누렸다. 후일 그는 이 날의 영광을 기념이라도 하듯이「再鳴以文賜暇東湖」라는 인장을 새겨 일생토록 애완하였다.

宦海浮沈이라 했던가? 중시 합격 이후 응교·직제학·승지를 역임하여 승승장구하던 그에게도 시련은 있었다. 鄭仁弘의 晦退辨斥에 반박하다 그만 광주부사로 좌천된 것이다. 여기에 더하여 1613년에는 인목대비의 아버지 김제남이 사사될 때 그와 인척간이라는 이유로 파직되었다. 이후 그는 한동안 안동 풍산에서 우거하게 되는데, 이 때 그는 안동김씨의 800년 숙원인 太師廟의 位次改正을 정식으로 거론하기에 이른다. 앞서 언급한 대로 태사묘는 고려 개국공신 權幸·金宣平·張吉의 위패를 봉안한 사당으로서 명실공히 3姓의 정신적 구심점으로 기능해 왔다. 그런데 당시 태사묘는 안동권씨에 의해 그 운영권이 독점되고 있었고, 위차 또한 중앙의 권태사 위패가 首位로 인식되었다. 그러나 종전만하더라도 안동권씨의 세력이 워낙 강성하여 안동김씨들은 위차 개정을 쉽사리 거론하지 못하고 있었다. 바로 이런 상황에서 1621년(광해군 13) 청음이 정식으로 안동권씨측에 위차 개정을 요구했던 것이다. ★ 註 14) 비록 청음 당대에는 요구가 관철되지는 못했지만 그가 수백년 관행에 異論을 제기할 수 있었던 것은 안동김씨의 정치적·종족적 성장을 반영하는 것이었으며, 그의 후손들이 대를 이어 위차개정을 요구하는 실질적인 계기가 되었다.

한편 청음은 1623년 인조반정이 일어나자 정계에 다시 복귀하게 되었다. 이 때 그는 특유의 강경 노선을 견지하며 공신의 권력독점을 비판하고 남인 중용을 반대하는 과정에서 명실공히 淸西의 영수로 부상하였다.

그러나 청음의 생애에 있어 가장 획기적인 변화를 초래한 사건은 역시 병자호란이었다. 당시 예조판서이던 그는 성명을 담보로 主戰論을 고수하였다. 당시 조정의 대세는 주화론으로 흘러 가고 있었는데, 그와 입장을 같이 한 사람은 桐溪 鄭蘊 등 몇사람에 지나지 않았다. 이런 흐름 속에서 인조가 마침내 출성 항복하자 그는 모든 영달을 멀리하고 안동 풍산에 우거하였다. 이 때 그가 거처한 곳은 바로 증조 김번의 舊第 淸遠樓였다. ★ 註 15) 안동에서 그는 同宗을 회합하여 선영의 墓祭를 주관하는가 ★ 註 16) 하면 豊山 士民들을 위해 안동부사에게 민폐의 시정을 촉구하기도 하였다. ★ 註 17) 이 과정에서 그는 安東鄕案에 입록되기에 이른다. ★ 註 18)

그러나 김상헌의 안동우거도 오래 가지는 못했다. 1639년 청나라의 출병요구를 반대하는 상소를 올렸다가 그만 청나라에 압송되어 6년 동안 감금생활을 하였다. 이후 1645년에 방환되어 좌의정에 제수되고 기로소에 들어감으로서 영욕의 교차를 실감하게 되었다.

이런 상황에서 1650년 효종이 즉위하자 김상헌의 존재는 크게 부각되었다. 효종이 그를 大老로 예우하며 북벌의 상징적인 인물로 내세웠기 때문이었다. 그러나 그는 더 이상 벼슬하지 않고 석실에 은거하다 1652년 83세의 나이로 파란만장한 생을 마감하였다.

이처럼 선원은 종사를 위해 焚身하였고, 청음은 斥和의 혹독한 대가로서 심양으로 압송되어 감금생활을 당하였지만 이들의 행적은 안동김씨의 家聲을 떨치기에 충분한 것이었다. 이는 후일 이들의 자손들이 서인의 淸流로 부상할 수 있는 명분적인 토대가 되었다.

2) 석실과 석실서원

한편 안동김씨에게는 이른바 3대거점이 있었으니, 素山·壯洞·石室이 바로 그것이다. 소산이 起家의 터전이었다면 장동은 정치·문화적 이상을 실현하는 현실적인 근거지였다. 그리고 석실은 강학·수양의 도량인 동시에 무한한 휴식의 공간이었다. 나아가 석실에는 누대의 先塋이 자리하였기에 김씨 일문은 여기를 考亭처럼 신성하게 여겼다. 바로 이 석실이 있었기에 안동김씨들은 정신적으로 하나가 될 수 있었고, 퇴관·은거할 수 있었으며, 산수를 더불어 자적할 수도 있었다. 이 점에서 석실은 재경 안동김씨의 정신적 구심점이요 정치·문화·학술의 재충전지였다.

석실은 지금의 경기도 남양주군 와부읍 율석리 일대로서 과거에는 양주부 瓦孔面 陶氏里 石室村이었다. 원래 석실 일대는 남양홍씨 洪深 가문의 別業·先塋이 위치한 지역으로 안동김씨와는 아무런 연고가 없었다. 그런데 김번이 洪深의 손자 洪傑의 사위가 되면서 안동김씨의 소유가 되었으며, 김번과 그의 부인 남양홍씨의 산소도 바로 여기에 있다. 이후 석실에는 김생해·김대효·김극효·김상헌·김광찬 등 누대의 선영이 조성되면서 명실공히 장동김씨의 世葬之地로 변모하였다. ★ 註 19) 안동김씨들이 석실을 일문의 考亭으로 여긴 이유도 바로 여기에 있었다.

석실에 주거를 형성하며 본격적인 〈石室經營〉에 착수한 인물은 김상헌이었다. 물론 석실에는 김상헌 이전에 이미 그의 조부 金生海가 지은 丙舍가 있었지만 김번을 위해 사당을 건립하고 墓田·祭式을 마련하는 등 대부분의 위선사업은 청음에 의해 추진되었다. ★ 註 20) 그리고 노모를 봉양하기 위해 사당 인근에 누각을 지어 일정한 주거를 마련하였다. 이 누각은 화려하지도 소박하지도 않는 不侈不儉의 주거지로서 김상헌은 정치적 격변이나 신변상에 문제가 있으면 항상 여기에서 은거하였다. ★ 註 21) 1645년(인조 23) 그가 심양에서 방환된 이후 사망하기까지 약 8년의 여생을 보낸 곳도 바로 이 곳이었다.

이 과정에서 그는 石室山人으로 자호하고 사망하기 직전까지 저술과 학문활동에 주력하였는데, 〈雪窖集〉·〈吉光零羽〉·〈狐千白〉을 위시한 대부분의 저술들도 여기서 탈고되었다. 이런 가운데 석실은 德人長者의 은거지로 인식되어 기호학파 명사들의 왕래가 그치지 않았다. ★ 註 22) 이에 석실은 서인 기호학파의 학문적인 요람으로 자리하였으며, 이 중에서도 송시열·박세채는 〈石室門下〉의 고제로 부각되었다. 사실상 송시열이 효종조에 산림으로 징소될 수 있었던 것도 김상헌의 정치적 후원이 있었기에 가능한 것이었다.

한편 석실은 청음의 사망 이후 한동안 관리되지 못하여 碑碣은 박락되고 청음의 구거는 심하게 퇴락하였다. 이에 청음의 장손 김수증은 아버지 金光燦의 장례을 계기로 석실 일대를 새롭게 단장하기에 이른다. 우선 그는 1668년(현종 9) 향남루를 대신하여 陶山精舍를 건립하여 송시열의 기문을 받았다. ★ 註 23) 도산정사는 주자가 아버지 朱松을 위해 지은 寒泉精舍의 정신에 입각하여 건립되었다. 공교롭게도 退溪의 도산과 명칭이 중복된다는 혐의가 있었지만 송시열의 주장에 의해 도산정사로 명명되었다.

中堂인 松栢堂 註 24) 에는 청음이 심양에 있을 당시 중국 화가 孟英光이 선물한 〈陶令採菊圖〉를 걸어 두었으며, 정사 아래 바위에는 송시열의 친필 〈醉石〉 두 자를 새겼다. ★ 註 25) 그리고 정사의 전방에 소나무(松)와 버드나무(柳)를 심은 다음 돌기둥을 세워 〈陶山石室閭 孤松五柳門〉 10자를 각자하였다. 도산정사는 기본적으로 선대를 추념하려는 위선의 마음에서 건립되었지만 그 이면에는 陶淵明에 가탁하여 청음과 곡운 자신의 은거를 미화하려는 의도가 강하게 투영되어 있었다.

김수증은 도산정사를 건립하는 한편으로 김번의 묘갈을 改碣하고, 자손들을 소집하여 묘제를 거행하는 등 석실정비에 더욱 박차를 가하였다. 석실 일대에 송충이 극성하자 자식들에게 산림의 관리를 철저히 당부한 것도 ★ 註 26) 이런 맥락에서였다. 이처럼 김수증의 정비작업에 힘입어 석실은 청음 당대의 활기를 회복하게 된다. 이후 6昌이 석실을 왕래하며 藏修遊息 할 수 있었던 것도 김수증의 노력에 바탕한다. 석실은 안동김씨들의 대표적 별업이었다. 당시 안동 김문에서는 安東·畿甸·渼湖·楮子島·白雲山·華嶽山·東郊·東郭·鐵源 등지에 방대한 규모의 別業을 확보하고 있었지만 ★ 註 27) 그 비중에 있어 석실에 비할 바는 아니었다.

한편 1652년 서인의 원로 김상헌이 사망하자 기호학파에서는 建院論이 대두하기 시작했다. 이에 1654년에는 양주유생의 주도와 서울·경기 일대의 사류들이 지원 속에 서원 건립이 본격화 되었다. 장소는 이론의 여지없이 청음의 만년 은거지인 양주의 석실 일대로 결정되었다.

서인 영수의 서원답게 당대의 문장가 李景奭이 상량문을 지어 서원의 건승을 기원하였고, ★ 註 28) 서인의 영수 宋時烈이 廟庭碑文을 지어 청음의 貞忠大節을 기렸다. ★ 註 29) 이어 1663년(현종 4)에는 현종에 의해 〈石室〉이라는 편액이 내림으로서 석실서원은 명실공히 안동김씨의 정신적 구심점이요 기호학파의 정치·사회·학문적 淵藪로 자리하게 된다.

당초 석실서원에는 선원·청음의 위패를 봉안하였다. 선원은 석실과 연고가 없었지만 청음과는 가정적으로는 형제요 국가적으로는 〈兩忠〉이라는 점이 인정되어 제향되었다. 그리고 여기에는 선원·청음을 가문의 양대 현조로 고양시키려는 안동김씨의 입장이 강하게 반영되어 있었다. 그리하여 선원·청음의 위패는 병향의 형태로 봉안되었지만 석실서원의 상징이요 표상은 어디까지나 청음이었다.

영남에 도산서원·옥산서원이 있고, 호서에 돈암서원·화양서원이 있다면 경기에는 석실서원이 있다고 할 수 있다. 이는 석실서원이 경기 일대의 노론 기호학파 내부에서는 절대적인 위치를 보장받았음을 의미한다. 조선 후기의 정치·학풍·문화를 거론함에 있어 석실서원의 존재를 간과할 수 없는 이유도 여기에 있다.

3) 숙종~영조조의 정치·학문적 상황과 안동김씨

정치적으로는 양주의 道峯書院[趙光祖·宋時烈], 용인의 深谷書院[趙光祖]·忠烈書院[鄭夢周]과 더불어 서인(노론)의 공론을 주도하였고, 학문적으로는 김창협·김창흡·김원행을 중심으로 근기일대의 학풍을 주도했기 때문이다. 특히 석실서원을 중심으로 한 안동김씨의 학맥은 湖洛論爭의 과정에서 洛論의 핵심으로 부상하게 된 것이다.

한편 안동김씨는 청음의 정치적 후광에 힘입어 17세기 중반 이후 서인의 핵심 가문으로 성장하며 정치적 영향력을 행사하게 된다. 김광찬 註 30) 이 延興府院君 金悌男의 손녀 사위가 될 수 있었던 것도 청음의 정치·사회적 지위에 기반하였다. 그러나 김광찬은 1627년(인조 5) 생원시에 합격한 다음 음직으로 세마·공조좌랑·형조정랑 등을 역임하고 벼슬이 동지중추부사에 이르렀으나 정치적인 영향력은 크지 않았다.

청음 이래 안동김씨가 정치적으로 보다 두각을 드러내기 시작한 것은 김광찬의 아들 수증·수흥·수항 3형제에 ★ 註 31) 이르러서였다. 이 시기에 이르면 안동김씨는 창녕조씨, 안정나씨, 용인이씨, 풍산홍씨, 전주이씨, 은진송씨, 한산이씨 등 당대의 名門들과 통혼하면서 사회적 기반을 더욱 확장하고 있었다.

이런 토대 위에서 장자 壽增은 음직으로 공조참판, 차자 壽興과 3자 壽恒은 문과에 급제하여 영의정에 오름으로서 현종 후반부터 정치 권력의 핵심부에 자리하게 되었다. 특히 이들 3형제는 서인(노론)의 영수로서 兩宋으로 칭송된 송시열·송준길과는 사우관계를 형성하였으며, 양송과 더불어 3宋으로 불린 宋奎濂(霽月堂)은 바로 이들의 매부이기도 하였다. 이는 안동김씨가 당시 호서사림의 영수인 3송과 학문 또는 혈연으로 밀접하게 연결되어 있었음을 말해 준다. 후일 김창협 형제가 송시열을 사사·종유한 것도 父祖에 의해 형성된 世誼의 확인이요 강화라 할 수 있다.

김수항은 1646년(인조 24) 진사시에 장원하고 1651년(효종 2)에는 문과에도 장원한 수재였다. 그러나 김수항은 탁월한 재능과는 달리 온건한 인품의 소유자로서 대인관계가 원만하고 매사에 신중하고 겸손한 자세로 임했다고 한다. 그가 손자들의 항렬을 〈謙〉 字로 명명한 것도 ★ 註 32) 謙退를 매우 중시했던 자신의 인생 철학에서 기인하는 것이다.

이후 그는 1655년(효종 6) 湖堂에 선발되어 사가독서의 특권을 누린 다음 이조정랑, 도승지, 이조판서 등을 거쳐 1672년(현종 13)에는 44세의 나이로 우의정·좌의정을 역임하였다. 이듬해인 1673년 중형 김수항이 영의정에 오름으로서 한 집안에서 時任 정승 2인이 배출되는 영광을 누렸다. 이 때까지만 해도 김수항 형제는 교목세가의 자손으로 정치·사환적으로 승승장구하며 출세가도를 달리고 있었다.

그러나 1674년(현종 14) 甲寅禮訟으로 西人·南人 사이에 정국변동이 수반되면서 안동김씨는 미증유의 시련을 겪기에 이른다. ★ 註 33) 숙종이 즉위하고 남인정권이 수립되면서 서인의 당국자들은 정치적 보복을 감수해야만 했다. 특히 서인 정국의 영도자인 이들 형제가 무사할 수는 없었다. 이에 김수흥은 春川으로 유배되고, 김수항은 靈巖[1678년 철원으로 이배됨]으로 유배되었다. 이는 청음 이래 안동김씨가 직면한 최초의 家禍였다. 청음의 심양에서의 감금생활이 외침에 따른 질곡이었다면 수흥·수항 형제의 유배는 당쟁에 따른 파국이었다.

그러나 당시의 가화는 그다지 오래 가지는 않았다. 1680년(숙종 6) 경신환국으로 서인이 재집권하면서 김수흥·김수항 역시 해배되었고, 이후 약 10년 동안 형제가 번갈아 가며 영의정의 자리에 있었다. 김수항은 정치적 입장이 비교적 온건하였지만 정국운영의 과정에서 남인들의 반감도 적지 않게 야기하였다. 우선 남인들은 경신환국 당시 각기 남인의 영수이며 이론가인 許積·尹鑴의 죽음, 남인의 명가「睦閔柳三家」(泗川睦氏·驪興閔氏·晉州柳氏)에 대한 정치적 탄압을 김수항의 책임으로 돌렸다. 영남 남인 또한 李元禎의 죽음, 金誠一의 諡號 문제과 관련하여 김수항에 대한 반감이 깊었다.

이런 상황에서 1689년(숙종 15) 기사환국이 발생하여 다시 한번 남인정권이 수립되었다. 이 과정에서 안동김씨는 정변에 따른 두 번째의 가화를 당하게 되었다. 이에 김수항은 이담명·김방걸의 집중적인 공격을 받아 진도로 유배되어 사사되었는데, 당시 그의 나이 61세였다. 김수흥 역시 장기로 유배되어 이듬해인 1690년에 사사됨으로서 극심한 가화를 치루게 되었다.

한편 김수항은 죽음에 임하여 5아들 창집·창협·창흡·창업·창집에게 6조항의 유서를 통해 선대의 봉사, 자신의 治喪과 묘도의 석물 등에 대한 지침을 자세히 일러 주었다. ★ 註 34) 이 외에도 그의 유서에는 신하로서 진충보국 하지 못했으며, 학문을 성취하지도 못했으며, 산수와 더불어 여생을 즐기지 못한 회한이 짙게 배어 있었다. 마지막으로 그는 자식들에게 淸陰에 의해 다져진 忠孝·文獻家로서의 전통을 계승할 것을 당부하는 가운데 과거와 사환을 자제할 것을 은유하였다. 이는 정변에 휘말려 죽음을 앞둔 노부가 자식들에게 일러 줄 수 있는 유일한 보신책이었다. 이 유서는 김창협·김창흡 등이 정계를 단념하고 優遊山水하며 학문에 몰두하는 결정적인 계기가 되었다.

이처럼 극심한 가화에도 불구하고 장자 김창집은 아버지를 이어 노론의 거두로 활동하였다. 그는 1672년(현종 13) 진사시에 합격하고, 1684년(숙종 10) 문과에 합격하여 기사환국 이전까지 중견관료로 활동하였다. 1689년(숙종 15) 기사환국으로 김수항이 사사되자 한동안 은거하였다가 1694년(숙종 20) 갑술환국 이후에 본격적으로 정계에서 활동하게 되었다. 이후 그는 내외의 청요직을 두루 거치고 1712년(숙종 38)에는 사은사로서 청나라를 다녀 오기도 하였다. 이어 1717년(숙종 43)에는 영의정에 오름으로서 〈父子領相〉의 광영을 누리게 되었다.

그러나 이 때부터 안동김씨에게는 서서히 세 번째 가화의 조짐이 보이기 시작하였다. 김창집은 숙종이 사망하자 원상으로서 국정을 총괄하는 한편 1721년(경종 1) 8월에는 이른바 〈老論四大臣〉인 李頤命(영중추)·趙泰采(판중추)·李健命(좌의정)과 합의하여 연잉군(英祖)를 王世子로 세우는데 성공하였다. 이런 비상적인 방법이 취해진 것은 경종이 34세의 나이에도 불구하고 아들이 없어 대통이 우려되었기 때문이었다. 그러나 이 문제는 당시 노소당쟁의 쟁점으로서 언제라도 당화가 발생할 수 있는 초미의 사안이었다.

연잉군의 世弟冊封에 성공한 노론의 집행부는 동년 10월에는 세제의 대리청정을 추진하였다. 예상대로 소론의 강력한 반발에 의해 대리청정은 실현되지 않았지만 사태는 이 때부터 심각성을 드러내고 있었다. 동년 12월 소론의 급진파 金一鏡 등이 상소하여 세제책봉과 대리청정을 경종에 대한 불경·불충으로 간주하여 처벌을 주장했기 때문이었다. 김일경의 상소를 접한 경종은 노론사대신을 위리안치 시키고 50-60명의 노론 인사를 처벌하였다.

그러나 1722년(경종 2) 3월 노론 명가의 자제들이 경종을 시해하려 했다는 睦虎龍의 고변으로 인해 사태는 여기서 그치지 않았다. 명가의 자제는 다름 아닌 김창집의 손자 金省行, 이이명의 아들 이기지 등이었다. 이런 내막을 통해 김성행, 이기지는 국문 도중에 사망하고 노론사대신 또한 역적으로 몰려 사사되었다. 이 과정에서 김창집의 아들 김제겸도 연루되어 부녕의 적소에서 사사되었다. 이는 1689년(숙종 15) 김수항의 사망 이후 약 30년만에 닥친 세 번째의 가화로서 김창집·김제겸·김성행 3대가 일시에 화를 당하였다는 점에서 가장 참혹한 사건이었다. 물론 이들은 1724년 영조의 즉위와 동시에 복관되었다. 특히 김창집은 당화에 따른 반대 급부로서 영조의 묘정에 배향되고 四忠書院(과천)과 盤谷書院(거제)에도 제향되기에 이른다.

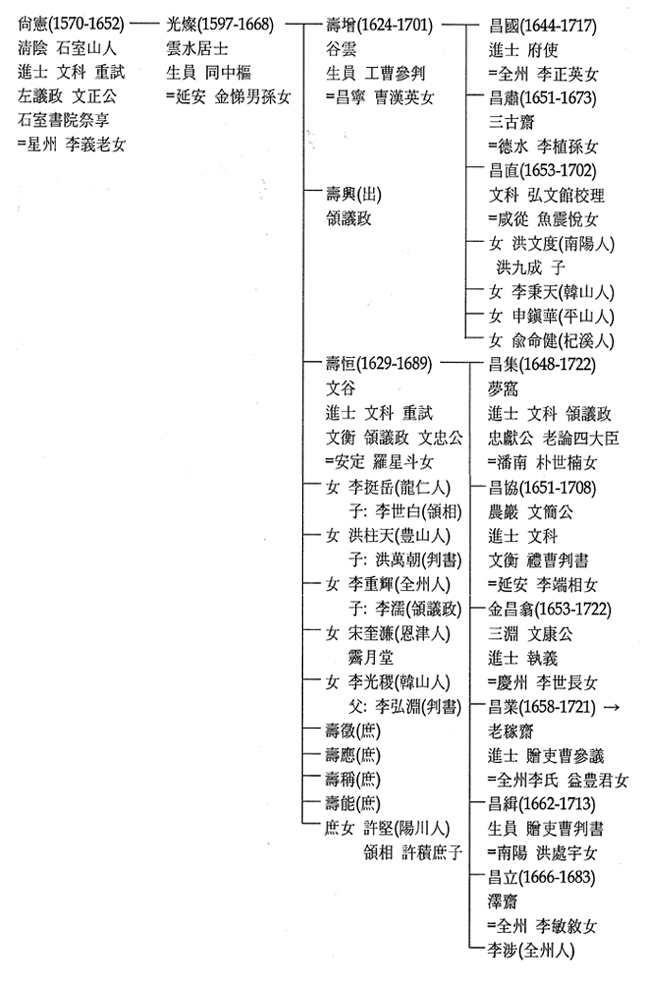

한편 김수항의 6아들을 가리켜 〈6창〉(昌集·昌協·昌翕·昌業·昌緝·昌立)이라 부르는데, 이들은 저마다 정치·학문·문화·예술상에 커다란 족적을 남긴 사람들이었다. 청음에 의해 안동김씨의 문벌적 기초가 다져졌다면 6창은 이를 더욱 확충시킨 사람들이었다. 충절과 학문을 바탕으로 하는 안동김씨의 家聲에 문화적인 격조를 불어 넣은 사람이 바로 6창이었던 것이다.

6창이 살던 시대는 정치·학술·문화적으로 커다란 변화의 시기였다. 우선 정치적으로는 당쟁의 와중에서 무수한 희생이 초래되었다. 안동김씨의 경우에도 김수흥·수항 형제는 기사환국으로 희생되었으며, 김창집·김제겸·김성행은 신임옥사에서 죽음을 당하였다. 창협·창흡·창업·창집 형제가 정치보다는 학술·문화 방면으로 관심을 돌린 것도 이런 배경에서였다.

학술적으로는 학문적인 견해 차이로 인해 노론 기호학파가 경향분기의 조짐을 보이기 시작하던 시기였다. 당시 기호학파는 송시열을 존숭하는 호서계열과 이단상·조성기·김창협·김창흡을 중심으로 하는 서울계열로 구성되어 있었다. 물론 6창의 당대에는 양대계열이 비교적 원만한 관계를 유지하였으나 이들의 사후 김원행 대에 이르면 이른바 湖論(호서)과 洛論(서울)으로 완전히 갈라서게 되었다. 이른바 〈湖洛論爭〉의 와중에서 낙론의 宗師로 인식된 사람이 바로 김창협이었던 것이다.

한편 문화적으로는 詩社 활동이 왕성해지고 진경산수화의 붐이 고조되던 시기였다. 이 때 6창[특히 창협과 창흡]은 〈白岳詩壇〉을 통해 한 시대의 문단을 주도하는 한편 문인 李秉淵·鄭敾을 통해 진경문화를 선도하기에 이른다.

6창은 친형제답게 삶의 방향과 개인적인 취향에 있어 너무도 유사점이 많았다. 맏형 김창집은 정치가로서 생을 마감하였지만 아래의 동생들은 학자·문사·시인·화가로서 당대를 풍미하였다. 특히 김창업은 그림에도 소질이 있어 〈秋江晩泊圖〉·〈宋時烈肖像〉(77세시) 등의 명품을 남겼다. 그의 畵才는 아들 允謙(서자)에게 이어져 진경산수화의 발전에 커다란 영향을 미치게 된다. 다만 막내인 김창립은 대제학 李敏敘의 사위로서 어려서부터 文才를 인정받았으나 1683년 18세의 나이로 요절하고 말았다. 이 때 김수항은 祭文을 지어 亡子의 명복을 빌는 한편 손수 행장을 꾸며 18년 동안의 생애를 일일이 기록하였다.

한편 6창은 산수 유려한 명소에다 별장을 마련하여 누정·당실을 건립하고 학문과 시문을 숙성시키는 도량으로 삼았다. 김창집에게는 六靑軒(서울) 註 35) ·金村別莊(양주)이 있었는데, 정치적 곡절이 있을 때는 금촌으로 퇴거하여 휴양하는 일이 많았다.

김창협의 주된 거처는 백운산의 農巖과 三洲의 三山閣이었다. 김창협이 백운산에 입거하게 된 것은 친명에 의해서였다. 원래 백운산에는 김수항의 별업이 있었는데, 김수항은 자신이 복거하기에 앞서 아들 창협을 보내 미리 경영하게 했던 것이다. ★ 註 36) 이에 그의 나이 29세 되던 1679년(숙종 5) 8월 鷹巖에 입거하여 이듬해인 1680년에는 隱求菴을 지어 생활하였다. 그러다 1692년(숙종 18)에는 응암에서 籠巖으로 거처를 옮기면서 籠巖을 〈農巖〉으로 고치고 자호하였다. ★ 註 37) 여기서 그는 書室(觀室·壺月軒)을 건립하고 서실 앞에는 두 方塘을 조성하고는 農巖樹室이라 이름하였다. 이 때만 하더라도 그는 이곳 농암에서 생을 마감할 생각으로 淸泠瀨 위에 정자를 건립하기도 하였다. 그러나 1694년 時事가 일변하면서 석실서원 인근의 三洲로 나와 三山閣을 짓고 살았다. ★ 註 38) 물론 김창업의 별장이 있던 石串村과 李濡의 별장인 鹿川에 우거한 적도 있었지만 그의 考終處는 三洲의 三山閣이었다.

한편 김창흡은 好山好水의 기질 때문인지 형제들 중에서도 가장 많은 별장을 가지고 있었다. 그의 별장은 서울·경기·강원도 일대에 방대하게 형성되어 있었는데, 그 대표적인 것이 바로 철원의 三釜淵, 白岳山 아래의 洛誦樓, 한강의 楮子島, 楊根의 蘗溪, 雪嶽山의 永矢菴·葛驛精舍, 화악산의 谷口精舍이다.

삼부연은 철원의 풍전역에서 동쪽으로 10리 떨어진 龍華村에 위치하였는데, 동부가 그윽하고 가마솥 모양의 3연못이 있는 매우 아름다운 곳이었다. 일찍이 김상헌은 1631년(인조 9) 예조판서로서 이 근방을 지나다가 삼부연을 유람하고자 하였으나 길이 험하여 뜻을 이루지 못하고 시로서 안타까움을 표현한 적이 있으며 ★ 註 39) , 1678년(숙종 4)에는 김수항이 영암에서 철원으로 이배되면서 삼부연을 유람하였다. 바로 이런 맥락에서 김창흡은 1679년(숙종 5) 삼부연에 복거하고 三淵으로 자호하였던 것이다. ★ 註 40) 여기서 그는 2년 남짓 매우 소박한 삶을 보내다 1681년(숙종 7) 친명에 의해 가족들을 데리고 서울로 돌아왔다.

洛誦樓는 김창흡이 백악산 아래에 마련한 京第에 부속된 작은 누각이었다. 삼부연에 대한 미련이 깊어 낙송루 아래에 3부연을 형상하고 동지들과 더불어 독서하며 시를 읊었는데, ★ 註 41) 이 낙송루는 후일 〈白岳詩壇〉의 거점으로 기능하였다는 점에서 의미가 크다. 저자도 별장은 그의 나이 35세 되던 1687년(숙종 13)에 조성되었다. 그는 저자도의 한 구역을 玄城으로 명명하고 복거하였는데,『三淵集』(卷3)에 수록된 〈玄城雜詠〉(10首)은 저자도에서의 생활을 노래한 것이다. 이즈음 김수항 역시 저자도에 복거할 마음이 있어 김창흡에게 정자를 지어 먼저 거주하게 하였는데, 〈楮島新居上樑文〉 ★ 註 42) 은 바로 이 때 지어진 글이다.

양근의 蘗溪는 일명 蘆門里라고도 하는데, 朴淳(思菴)이 南彦經(東岡)에게 허급한 땅이라 한다. 김창흡은 벽계에 입거하기 전에 인근의 菊淵에 정착하였으나 虎患으로 인해 1693년(숙종 19) 9월 이 곳으로 이주한 것이다. 여기서 그는 개울을 黃蘗, 堂室을 含蘗이라 명명하고 1695년(숙종 21) 석실의 松栢堂으로 이거하기까지 약 2년을 살았다.

碧雲精舍는 1707년 (숙종 33) 설악산의 五歲菴 아래에 세운 정자로서 일찍이 백부 金壽增이 점지해 준 곳이었다. 이 때에 이르러 주자의 〈居然我泉石〉라는 詩語에서 취하여 〈居然亭〉으로 편액하였다. 그러나 1708년(숙종 34) 벽운정사가 소실되자 이듬해인 1709년 深源寺 남쪽에 새로운 거처를 마련하였으니, 바로 永矢菴이었다. 여기서 그는 室·堂·樓를 각기 淵黙室, 山立堂, 延白樓라 이름하고 安而樂之하였다고 한다. 그리고 1711년(숙종 37)에는 葛驛精舍를 건립하기에 이른다. 갈역에서의 정취는 이로부터 7년 후에 지어진 ★ 註 43) 〈葛驛雜詠〉에 잘 드러나 있다.

谷口精舍는 1715년(숙종 41) 가을 백부 김수증의 은거지였던 화음동의 입구에 건립한 정자로서 中庸의 문구에서 취하여 당실은 悠久堂, 博厚室, 누각은 高明樓라 이름하였다. 이후 그는 명소를 두루 유람하다 백씨 金昌集의 사망에 따른 충격으로 1722년 2월 21일 조카 김언겸의 별장 可久堂에서 고종하였다.

한편 본서의 주인공인 김창업은 벼슬로는 크게 이름을 떨치지 못했으나 조선 후기의 문인·화가로서 창협·창흡 등 형들과 함께 당대의 문화·사상계를 주도한 지성이었다. 특히 그는 시에 뛰어나 김만중으로부터 극찬을 받은 바 있고, 1681년 진사시에 입격한 뒤로는 벼슬을 마다하고 서울의 동교에 은거하였다. 이후 1689년에 기사환국이 일어나자 포천에 있는 永平山에 들어가 숨어살다가 1694년 갑술환국이 일어나자 다시 동교로 돌아왔고, 조정에서 內侍敎官에 임명하였으나 응하지 않고 노가재라 자호하며 자적하였다. 1712년에는 燕行正使로 파견된 백형 창집(昌集)을 따라 북경(北京)에 가서 중국의 풍물을 감상하는 한편 연행의 전말을 적은 稼齋燕行錄을 펴내기도 했다. 가재 연행록은 중국의 산천과 풍속, 문물제도와 이때 만난 중국의 유생, 도류(道流)들과의 대화를 상세히 기록하여 역대 연행록 중에서 가장 좋은 책 중의 하나로 손꼽힌다. 그리고 김창업은 어려서부터 그림에 재주가 있어 상당한 경지에 이르렀는데, 현존하는 대표작으로는 秋江晩泊圖(간송미술관 소장)나 후인이 모사한 송시열초상화(국립중앙박물관 소장) 등이 있다. 그의 이러한 회화적 소양은 서자인 允謙에게 이어져 實景山水畵의 발전에 크게 기여하였다.

김창업은 부인 전주이씨와의 사이에서 슬하에 아들 셋을 두었다. 장자 우겸과 차자 언겸은 벼슬이 없었고, 3자 신겸은 진사시에 장원하여 벼슬이 교관에 이르렀다. 우겸의 아들 김유행은 진사를 거쳐 삼척부사를 지냈는데, 우겸의 3자가 바로 안동김씨 노가재가문편의 핵심을 이루는 김이익이다.

이상에서 살펴본 바와 같이 안동김씨는 김번 이래로 줄곧 서울에 세거하며 정치·사상계를 주도하며 당대 최고의 문벌가문으로 성장·발전해 오고 있었다. 본고의 주인공인 金昌業(老稼齋)-金履翼(牖窩) 계열 역시도 金昌業-祐謙-由行-履翼까지는 서울에서 생장하였는데, 이 가계가 양근으로 이거한 것은 김이익의 만년인 1800연대 초반이었다.

1743년 김유행의 3자로 김이익은 1830년 88세의 일기로 생을 마감하기까지 파란만장한 생애를 살다간 학자·정치인이요 노가재 김창업의 후손 중에서는 가장 혁혁한 환력을 지닌 인물이기도 했다. 1777년 사마시에 입격한 김이익은 이로부터 8년이 지난 1785년 알성문과에서 장원으로 합격하여 문재를 크게 드러내었다. 이후 그는 성균관전적, 예조좌랑, 사간원정언, 부교리, 교리, 부수찬 등 중앙의 청요직을 두루 거치는 한편 1787년에는 북평사로 파견되기도 했다. 문과의 장원 합격자로서 화려하게 관계에 입문하였지만 향후 그의 환로가 탄탄대로만은 아니어서 1788년 홍문관 교리 재직시에는 영의정 김치인을 탄핵하다 이성에 유배되는 곡절도 있었다. 1790년 해배된 뒤에는 장령, 동부승지, 안악군수 등 내외의 요직을 역임하였는데, 장령 재직시에는 김종수를 탄핵하는 상소를 올리기도 했다. 1792년에는 지방의 요직이라 할 수 있는 안동부사에 임명되었으나 형벌이 과다하다는 안동 부민들의 상소로 인해 또다시 유배되는 등 곡절이 뒤따랐다. 그러나 정조의 신임이 깊었던 김이익은 다시 관계에 복귀하여 1793년 예조참의 이조참의를 거쳐, 1794년에는 가선대부로 승진하여 예조참판, 한성좌윤, 1795년에는 강화유수를 지냈다.

1799년에는 진위겸진향사의 부사로 파견되어 임무를 성공적으로 수행하고 돌아왔으나 이듬해인 1800년 정조가 승하하고 순조가 즉위하여 벽파가 세력을 얻게되자 시파로 지목되어 금갑도로 유배되었는데, 생애 3번째 맞는 유배였다. 그 뒤 1805년 해배되어 도승지, 공조판서, 예조판서를 역임하고 70세 되던 1812년 치사하고 봉조하가 됨으로써 인신으로서의 최고의 영예를 누리게 되었다.

이 때까지만해도 서울에 거주했던 김이익은 만년을 산수와 더불어 보낼 것을 결심하고 마침내 1813년 양근의 용진에 복거처를 점지해 두었다가 7년 뒤인 1820년 경제를 처분하고 솔가하여 용진으로 이거하게 되었다. 이런 배경 위에서 양근에 안동김씨 노가재-유와가문이 정착하게 되었던 것이다. 이후 김이익은 약 10년을 양근에서 지내다 1830년 9월 27일 88세의 나이로 사망하였고, 산소도 양근의 과미동에 있다.

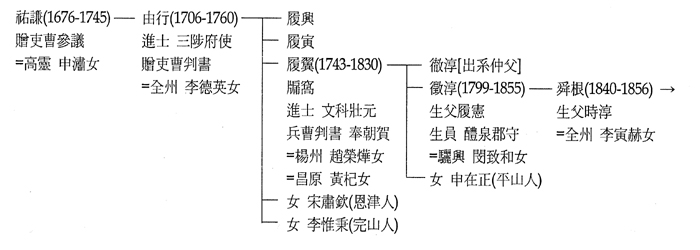

【圖2】〈安東金氏 家系圖 2〉

【圖3】〈安東金氏 家系圖 3〉

김이익은 슬하에 1남[徹淳] 1녀[申在正]를 두었으나 아들 철순이 중부 應寅의 양자로 출가하게 됨으로써 應憲의 아들 징순을 양자로 들여 후사를 이었다. 징순은 아버지의 현달과는 대조적으로 문과에 합격하지는 못하고 생원을 거쳐 예천군수를 지냄으로써 사환가의 전통을 간신히 유지하는데 그쳤다.

이처럼 안동김씨는 김징순 대를 기점으로 사환의 격이 한층 떨어짐은 물론 3대 연속으로 양자를 들이게 됨으로서 가계 계승도 순조롭게 이루어지지 못했다. 김이익의 입양 사실은 전술한 바와 같고, 징순 역시도 아들이 없어 時淳의 아들 순근을 양자로 들였다. 그러나 순근은 17세에 요절하여 역시 아들을 두지 못함으로써 성근의 아들 병두를 입양하여 가계를 이어나가게 되었던 것이다. 이 과정에서 안동김씨는 순근의 아들 병두가 영동으로 이거하게 됨으로써 또 다시 거주지의 변화를 수반하게 되었다. 순근이 영동으로 이거한 것은 1800연대 후반으로 추정되며, 영동은 그의 처가 또는 외가의 연고지로 파악된다. 결국 안동김씨는 1820년 김이익이 서울에서 양근으로 이거한지 7-80년만에 다시 영동으로 이거하게 되었고, 철순 이후로는 관직을 지낸 인물을 배출하지는 못했다. 자료의 소장자이신 김태진 선생은 병두의 손자로 현재 81세의 고령임에도 불구하고 문한가의 주손으로서의 자부심이 대단하시며, 또 선대의 문헌을 소중히 보관하여 본 자료집이 출간될 수 있도록 배려해 주셨다. 이 자리를 빌어 다시 한번 감사의 마음을 전한다.

본 자료집에 소장된 안동김씨 노가재 후손가 관련자료는 소장자료 전체를 수록하고자 노력하였다. 자료는 김유행을 비롯하여 노가재 김이익을 중심으로 구성되어 있다. 자료의 분류는 현재 많은 논의가 진행 중에 있으나 ★ 註 44) 한국정신문화연구원의 ‘한국고문서정리법’을 ★ 註 45) 현재의 시점에서 준수하였다. 고문서정리법에 따른 안동김씨 소장의 고문서 종류는 敎令類, 疏箚啓狀類, 牒關通報類, 明文文記類, 書簡通告類, 置簿記錄類, 詩文類, 書畵類로서 모두 8개 항목으로 구성되어 있다. 이들 항목별 자료에 대해 종류별 내용과 성격에 대해 서술하기로 한다.

교령류는 紅牌, 白牌, 告身으로 구분되며, 이들 자료 중 고신이 가장 많은 부분을 차지하고 있다. 자료 중 가장 오랜 것으로는 英祖 19년(1743)의 金由行의 고신이며, 자료는 대체로 18세기 후반의 자료가 대부분이다. 교령류 자료에 등장하는 인물은 金昌業, 金由行, 金履翼, 金履寅, 金徵淳, 金炳祜 등이며 이들 중 특히 김유행, 김이익과 관련한 자료가 중요한 비중을 차지하고 있다.

홍패와 백패는 각각 1점씩이다. 홍패는 1857년(哲宗 8) 閑良 김병호가 武科 丙科 266人에 급제한 자료이다. 김이익이 일찍이 문과에 장원으로 급제하여 홍패를 발급 받았을 것이지만 현전하고 있지 않다. 백패는 1827년(純祖 27) 김징순이 生員 2等 13人에 입격한 자료 이다.

이들 두 자료 외에는 모두가 고신으로 자료수는 23건이다.

고신은 흔히 敎旨, 敎牒으로 일컬어 지는 것으로 경국대전에는 모두 고신으로 표기되어 있다. 이에 이들 자료를 고신으로 일괄분류하였다. ★ 註 46) 고신에는 김유행, 김이익과 관련한 내용이 중심을 이루고 있다. 이들 부자대에 이르러 안동김씨 노가재 가문의 학문과 사환이 극에 달했던 시기이다. 김이익이 김유행의 3子임에도 불구하고 김유행과 관련한 고신이 발견되는 것은 김이익이 형제 중 가장 현달한 인물인 점이 작용하였을 것이다. 현재 남아 있는 김유행, 김이익과 관련한 고신에 기록된 실직을 기준으로 한 이들의 宦歷은 다음과 같다.

◦ 김유행 :

義興衛司勇→忠佐衛司正→軍資監主簿→漢城府庶尹→醴泉郡守→司僕寺判官→三陟都護府使

◦ 김이익 :

忠武衛副司勇→弘文館校理知製敎→龍驤衛副司直→忠淸監司→司諫院大司諫→工曺參判→

龍驤衛副護軍→漢城府左尹

고신에는 이들과 관련한 자료외에도 김이인, 김량행, 김병호와 관련한 자료가 있다. 김이인 고신은 김유행의 아들로서 대가를 통해 통덕랑에 임명되는 내용이다. 김이익의 장자가 김이인을 계후하는 과정에서 김이인관련 고신이 김이익가에 전하게 된 것으로 생각한다. 김병호 고신은 김병호를 용양위부사과에 임명하는 고신으로서 현제 노가재소장 고신 자료 중 가장 후대의 자료이다. 이 외에도 김유행의 4촌인 김량행이 刑曺參判에 임명됨에 따라 그의 祖考인 김창업과 祖妣인 이씨를 추증하는 고신이 ★ 註 47) 두 건 남아 있다.

소차계장류 자료는 上疏와 戶籍類로 구성되어 있다. 호적류 자료는 호구단자와 준호구로 구분되나 본서에서는 전체내용 파악의 편리성을 고려하여 호적대장과 구분되는 호적으로 일괄구분하였다.

상소는 모두 2점으로 김이익과 관련한 내용이다. 1787년의 상소는 原春監司가 三防路의 방비와 관련하여 제기한 문제에 대해 김이익이 논한 글이다. 삼방곡은 일찍이 관방의 중요한 통로로서 그 중요성이 매우 높았다. 그런데 정조연간에 이와 인접한 곳에 많은 주민이 모여 주점을 설치하자 그곳으로 통행이 빈번해 지면서 삼방로의 통행이 뜸해지자 이를 폐쇄하고자 하는 논의가 일었다. 이에 대해 당시의 원춘감사 김재찬(金載瓚)은 인근고을의 의견을 수렴한 결과 삼방로를 폐쇄하지 말고 주민을 통한 관방의 방비 방안을 제시하였다. 이 과정에서 조정의 여러 중신의 의견을 모으는 중 김이익이 올린 글이 본 자료이다. 前北評事 김이익은 삼방로의 방비는 그곳 백성의 증대를 통해 도모하는 것이 현명하다 하겠으나 아울러 철령의 방비에 해가 되지 않는 범위에서 이루어져야 한다는 신중론을 펼치고 있다. ★ 註 48)

1799년의 상소는 幼學 朴基德이 그의 조부 朴承宗의 伸寃을 청하는 글에 대해 護軍 김이익이 논박하는 글이다. 박승종은 일찍이 광해군연간에 고관을 역임하면서 인목대비의 서궁위폐와 인조방전시의 적절치 못한 처신으로 인해 삭탈관직된 바 있었다. 그러나 그의 행적에서 이이첨 일당이 인목대비를 폐위하려 할 때 극구 만려 하였다는 것과 인조반정시 인조에 맞서지 않고 자결한 점을 들어 그 후손들 사이에서 신원을 요구하는 움직임이 있었다. ★ 註 49) 이러한 일에 대해 김이익은 본 상소를 통해 박기덕이 중심이 된 박승종의 신원움직임을 극렬하게 비판함과 아울러 그 신원의 불가를 강하게 주장하였다.

호적류 자료는 모두 4점이다. 이들 중 호구단자가 1점, 준호구가 3점이다. 본디 준호구는 證憑類로 분류하여야 하나 내용의 상관성을 고려하여 호구단자와 함께 호적류로 분류하였다. 준호구는 楊根郡에서 김이익에게 발급한 것이며, 호구단자는 김병호가 양근군에 제출한 것이다. 양근은 오늘날 경기도 양평군에 속한다.

김이익과 관련한 준호구는 1822년(순조 22)에서 1831년(순조 31)까지로서 김이익의 나이 80세 이후의 자료이다. 준호구에 나타난 김이익의 나이기록은 호적류-1번을 제외하고는 출생연도를 기준으로 모두 1살 더 많은 것으로 기록되어 있다. 특히 호적류-3은 김이익이 사망한 1830년 이후에 김이익에게 발급된 것으로 족보기록상의 생몰기록과 일치하지 않는다. 이러한 현상은 호적의 작성과정에 있어서 대체로 호구단자의 수합 등 실무작업이 상식년(上式年)에 수행되는 것을 참고하였을 때, 김이익이 사망하기 전에 작성된 호적기록을 토대로 준호구를 발급하면서 발생한 연령기록의 차이로 볼 수 있다.

호적류에 나타나는 김이익 일가의 거주지는 양근군 西中面 龍潭里였으며 통호는 매해 변동하고 있다. 1822년의 김이익을 호주로 하는 가족은 아들 김돈순과 서자 김휘순, 그리고 從子 김철순 부부로 구성되어 있었다. 1827년 이후의 기록에는 이들 외에도 서자 김휘순의 아들 金愚根이 17세의 나이에 혼인한 상태로 호적에 기록되어 있다. 김이익의 종자로 기재된 김철순은 사실상 김이익의 아들로서 중형인 김이인을 계후한 인물이었음에도 분호하지 않고 김이익호에 올라 있다. 김돈순은 1827년의 호적자료에서 김징순으로 개명하였다.

김이익을 호주로 한 호적자료에는 다수의 노비기록이 있다. 1822년 호적에는 노 11구, 비 21구이며, 1827년 호적에는 노 12구 비 22구 중 매득노비가 각각 2구씩이다. 1831년 호적에는 노 12구에 비가 20구였으며 이 중 매득비 1구가 포함되어 있다. 김이익 당대에 노비 30구 이상을 소유하고 있었음을 알 수 있다.

1891년 호적자료는 김병호를 호주로 하고 있다. 김병호의 거주지는 北一面 新巖里에 거주하는 것으로 나타나 있으며 이 곳은 礪山都護府에 해당한다. 이들 가족은 김병호의 처 河東 鄭氏를 비롯하여 장자 金安圭 부부와 장손 金元鎭, 차자 金奭圭 부부 그리고 3子 金翊圭, 4子 金龍圭로 구성되어 있다. 이들 가족 외에도 鎭岑에 거주하는 신공노비 2구가 노비질에 기록되어 있으며, 별도의 솔거노비는 없는 것으로 나타나 있다.

첩관통보류에는 牒報, 書目, 시호서경완의가 각각 1점씩 있다. 첩보는 여산도호부사가 순찰사에게 올리는 서목과 관련한 문서이다.

첩보는 金炳祜와 李鎬林간의 산송과 관련한 내용 전말을 기록한 문서이다. 여산도호부 北一面 新岩里에 거주하는 前副司果 김병호의 친산이 益山郡 西麓面에 위치하고 있었다. 김병호의 친산이 위치한 곳과 인접한 곳에 이호림의 분묘가 있었다. 이들의 분묘가 서로 인접한 까닭으로 두 사람 사이에는 일찍이 논쟁이 있었는데, 금년에 이호림이 김병호의 선영을 理屈하려 하면서 산송이 격화되었다. 김병호는 익산군이 空官인 까닭으로 겸관인 여산도호부에 수 차례 정소하게 되었다. 여산도호부에서는 이들 간의 산송에 전말을 기록하여 巡營으로 이송하게 되었다. 본 문서는 이러한 김병호와 이호림간의 수 차례에 걸친 쟁송의 자세한 내용을 담고 있다. 이호림은 읍저에 거주하는 인물로서 새로이 대두하고 있는 新鄕세력으로 추정되는 인물로서, 본 첩보에는 신향과 구향간의 산송을 통한 대립양상을 보여주고 있다.

서목은 여산도호부사 南某가 1890년 12月 13日에 순찰사에게 올린 문서로서 첩보에 첨부된 문서였다. 본 문서의 내용은 김병호가 제기한 쟁송의 판결을 위해 일찍이 여산도호부에서 진행된 쟁송전말을 보고하니 참상하여 처분해 달라는 것이다. 순찰사는 여산도호부사에게 김병호의 선영이 위치한 곳의 산형도를 작성하여 올리라는 판결을 내렸다.

시호서경완의는 奉朝賀 김이익의 시호 ‘簡獻’에 대한 사간원의 서경 완의이다. 김이익은 사간원 외에도 사헌부의 서경을 거쳐 ‘문간공’의 시호가 확정되었다. ★ 註 50) 시호 ‘간헌’에 대해한 시주는 ‘貞直無邪曰簡’, ‘嚮忠內德曰獻’ 이었다. 사간원에서는 본 완의에 대해 正言 李某와 韓某가 서압하였다.

안동김씨 노가재 후손가는 지속적으로 사환을 유지하였을 뿐 아니라 가문의 가격으로 볼 때 상당한 경제적 기반이 있었음을 추측할 수 있다. 그러나 이러한 경제적 규모를 가늠하게 하는 명문류 자료는 매우 일천하다. 단지 호적류자료에서 부분적으로 김이익 당대에 보유한 다수의 노비현황을 보여 줄 뿐이다. 이 외에 명문류로 안동김씨가의 경제적 실상을 추측해 볼 수 있는 자료로서는 분재기가 유일하다.

본 분재기는 김이익이 70세시에 그의 아들 김징순에게 분재한 문서이다. 문서의 내용은 다음과 같다.

화회문기에 더하여 서문을 쓴다.

우리 가문은 대대로 청빈하여 농장에서 수확되는 것이 적었다. 돌아가신 아버지(김유행)께서 비록 여러 고을 벼슬하였으나 재산이 조금도 늘지 않았다. 그런 까닭으로 재산을 나누는 이 시점에는 송곳하나 꽃을 만한 땅 밖에 안 된다. 내가 어리석고 못나 (조상의) 재산 또한 보존하지 못했고 수 차례 외람되이 여러 고을의 벼슬을 했음에도 오히려 끼니조차 잇기가 어렵게 되었다. 이제 벼슬을 그만두고서 약간의 庄土를 얻었다. 이는 대게 아이들이 잘 살도록 보살펴 주려는 것이고 이 늙은이가 몸소 가리켜 시킬 것이(소유할 것) 아니다. 이러한 즉 비록 선인의 청빈한 아름다움에는 부끄럽지만 진실로 다행스럽게도 너희들에게 넉넉한 생활의 뒷받침이 될 만하다. 내가 칠순이 되도록 늙어 가는 이즈음에 이제 남은 날이 얼마인지 알지 못하겠다. 지금 간단히 재산을 나누어 보탬이 되게 하니 이것을 기반으로 각기 살아갈 길을 찾기를 바란다. 그리고 龍字 이름을 가진 손자(金龍根)에게는 넉넉하게 주지 못했고, 眞字 이름을 가진 동생(金履眞)에는 조금 줄 것이다. 옛사람의 풍모보다 어긋나서 스스로 부끄러울 다름이다. 선조 즉위 12년(1812년) 임신년 9월에 재주 아비 봉조하 70세 늙은이가 손수 쓰다. ★ 註 51)

본 분재기는 분재 내용이 없는 일종의 분재서문에 해당한다. 문서의 서두에 ‘화회문기’라고 명기하고 있으나 내용상으로는 別給에 가깝다고 하겠다. 문서내용에는 구체적으로 분재 대상을 밝히고 있지는 않으나 김유행 이래 가산이 증가하였으며, 김이익 또한 일정한 재산을 형성한 것으로 추측해 볼 수 있다. 사환을 통한 경제적 기반을 형성하게 되면서 김이익은 그의 아들들에게 일정한 가산을 분재하면서 ‘각기 살아갈 길을 모색하여라’ 라고 밝히고 있다. 사실 그의 가산은 문서속의 겸사에도 불구하고 상당한 수준에 이르렀을 것으로 추측된다. 분재에 있어서 그의 아들에게 뿐만 아니라 아우 등에게도 일정한 재산을 분재할 예정을 밝히고 있다.

서간통고류는 簡札, 婚書, 告由文으로 구성되어 있다. 문서의 현황은 간찰이 58점, 혼서 9점, 그리고 고유문이 1점이다.

간찰로서 오랜 것으로는 金允兼과 金信兼의 간찰이 대표적이다. 이 외에도 김량행이 재종형에게 보낸 답서로서 안부를 묻는 간찰 1점이 주목된다. 일제강점기를 중심으로 金亨鎭과 관련한 간찰 몇 점을 제외하고는 김이익과 관련한 간찰이 대부분이다. 김이익의 간찰은 개별 간찰을 하나의 첩으로 성첩한 자료로서 모두 3개의 첩으로 구성되어 있다. 첩으로 구성된 김이익의 간찰은 성첩별로 구분하지 않고 내용상 개별 간찰로 간주하여 편집하였다.

간찰 4번에서 24번에 이르는 21건의 간찰은 「奉朝賀公親筆」이라는 표제로 성첩된 자료로서 김이익이 從孫인 都事에게 보낸 간찰이 중심을 이루고 있다. 간찰 25번에서 29번에 이르는 5점의 간찰은 표지 없이 성첩된 간찰로서 형태적으로 「奉朝賀公親筆」과 유사할 뿐만 아니라 간찰의 수수관계에 있어서도 성격이 유사한 것으로 보아 동일한 목적하에 성첩된 자료라 하겠다. 간찰 30번에서 48번의 간찰 역시 표제 없이 성첩된 간찰첩으로서 주로 김이익이 아들에게 보낸 간찰이다.

혼서는 모두 9점이다. 이들 혼서는 김정덕, 김형진, 김병두 등의 혼인과 관련하여 작성된 혼서들이다. 간찰과 혼서의 자세한 내용은 첨부한 목록과 본문을 참고하기 바란다.

고유문은 김이익이 1820년(純祖 20)년 7월 11일에 高祖考인 文忠公 金壽恒의 祠版을 봉행하여 서울에서 陽根郡 龍潭으로 내려갈 때 작성한 것이다. 본 고유문은 김이익이 서울에서의 사환을 그만두고 양근군으로 낙향하면서 인근의 안동김씨 문중 사판 이동을 통지하는 성격도 함께 지니고 있다. 통지대상은 주로 金昌集의 후손이 중심을 이루면서 金昌業과 金昌協의 후손 일부에게도 통지하였다. 문서에 나타난 안동김씨 김수항 후손의 거주지는 鍾峴, 苑洞, 典洞, 齋洞, 碧洞, 壽洞, 寺洞, 安洞, 壯洞, 格洞(이상 10곳)으로 모두 한양을 중심으로 하고 있었다.

치부기록류는 모두 6종으로 구성되어 있다.

자료 중에는 지도첩이 한 점 있다. 표제가 마멸되어 정확한 서명은 알 수 없으나 「州縣山洞」으로 추측되는 채색지도첩이다. 본 지도첩은 모두 9면으로 구성되어 있으며 이들 중 첫 면은 조선 전도이다. 지도의 개재순은 전도를 제외하고 8도를 京畿道, 洪忠道, 全羅道, 慶尙道, 黃海道, 平安道, 江原道, 咸鏡道의 순으로 성첩하였으며 도별 군현을 표기하는 색을 달리하여 구분하였다. 본 자료는 8도 중 충청도를 홍충도로 표기하고 있다. 충청도는 계수관이 수 차례 변경하였는데, 홍충도로 칭한 것은 1731년에서 1824년 경이다. 따라서 본 자료는 18세기 후반에서 19세기 초엽의 자료로 추정된다.

常曆은 1810년(純祖 10) 김이익이 작성한 일종의 冊曆으로서 여러 해 동안 사용 가능하도록 별도로 제작하였다. 내제는 「家藏常曆」으로 기재되어 있다. 내용 구성은 朝家忌辰誕辰, 家內忌日生日, 家外忌日生日로 구분하였으며, 매월 30일을 기준으로 정월에서 12월까지 작성한 후 마지막에 閏月을 첨부하였다. 상력의 말미에는 일종의 부록으로서 ‘朝家一年內應行享祀’와 古甲子, 月令 등이 첨부되어 일상생활에 참고할 수 있도록 하였다.

「鄕飮射禮合行儀節」는 김이익이 鄕飮射禮의 의식과 절차에 대해 정리한 책이다.

「永念錄」은 김이익이 朴啓榮, 柳碩과 김상헌 사이의 시비문제를 정리한 책이다. 박계영과 유석은 일찍이 병자호란시 남한산성에서 김상헌이 주전론을 전개한데 대해 죄줄 것을 청한 일이 있었는데 이러한 사실에 대해 안동김씨 가문에서 후손을 훈계하기 위해 작성된 자료이다. 「영념록」에는 김상헌의 입장을 지지하는 任有後가 올린 「救前判書金尙憲疏」를 추가로 발견하고 이를 옮겨 적은 후 시비의 전말을 아울러 정리하였다. 김이익은 김상헌과 시비의 내용을 후손들이 잊지 말 것을 당부함과 아울러 임유후 후손과의 돈목을 당부하였다. 또한 문서의 말미에는 김이익이 지목한 ‘當時凶徒’ 17인에 대한 기록이 첨부되어 있다.

「酬報錄」은 金由行 夫婦의 상례와 관련한 조문과 부의의 내용을 날짜 별로 기록한 賻儀錄이다. 김유행의 상례시에는 領議政 金尙魯를 비롯하여 좌의정 李王厚甫를 비롯하여 조야의 관원이 조문하고 부의한 내용을 자세히 기록하고 있다. 初終錄은 표제가 「考妣兩位初終錄으로 기록되어 있으며 내용은 김유행 부부의 상례 절차에 대한 상세한 기록이다. 이들 두 자료는 김유행의 졸년인 1760과 그의 처 完山 李氏의 졸년인 1773년의 자료를 모아 성책한 자료이다.

시문류는 祭文 1점, 詩文類 11점, 墓碣銘 2점, 그리고 試券 4점으로 구성되어 있다.

제문은 김이익이 1805년 從子 金徹淳의 婦인 原州 元氏의 죽음을 애도하며 쓴 글이다. 김철순은 김이익의 친자로서 金履寅을 계후하였으나 김이익이 세상을 떠날 때까지 함께 거주한 것으로 호적에 나타나 있다. 본 제문은 김이익이 1800년 벽파가 득세하자 시파로 지목되어 유배된 후 유배지인 진도에서 며느리의 죽음을 접하고 쓴 제문이다. 본 제문에는 유배지에서 가사를 걱정하는 마음과 아울러 며느리의 죽음을 접하는 슬픈 감회가 젖어 있다.

시문류는 대부분의 자료가 김이익 및 金徹淳과 관련한 작품으로 구성되어 있다. 대표적인 시문류 자료로서 시문 2는 金履翼이 1806년(純祖 2)에 ‘東郭漫題’라는 제하에 시를 짓고 이에 대해 여러 지인이 차운한 시들을 엮은 시축이다. 본 시축의 서두에는 김이익이 유배에서 돌아오니 가사에 두루 무고한 것을 기뻐하며 지인 및 족인과 시를 읊은 것이다. 본 시축에는 김이익을 포함하여 그의 문인인 金樂珪를 비롯하여 金履眞, 金徹淳, 金炳升 등의 작품이 수록되어 있다. 이들 외의 시문류에 대한 내용과 성격은 첨부한 목록을 참고 바란다.

묘갈명 두 점은 모두 김이익이 지은 것으로 18세기 말과 19세기 초에 해당한다. 자세한 내용은 목록을 참고 바란다.

시권 4점 중 3점이 金徵淳(1799-1855)과 관련한 것이며 나머지 한 점은 김이익과 관련한 자료이다. 김이익 시권은 그가 35세시 진사시에 8등 제11인으로 입격할 당시의 시권이다. 나머지 김휘순과 관련한 자료는 그의 생원 및 진사시와 관련한 자료이다.

서화류에는 老稼齋 金昌業 당대에 그려진 초상화 1점이 있다.

『安東金氏世譜』〈京鄕卜基故實〉 “判官公夫人令人權氏 携五子 自京城壯義洞 徙豊山西面金山村 今素耀山 掌令公舊宅及三龜亭尙在 承旨公與庶尹公又徙京城 今壯洞”

韓國古文書學會, ‘고문서 정리 표준화안‘ 공청회, 2002.

韓國古文書學會, 한국고문서정리표준화연구, 2002.

韓國古文書學會, 고문서 정리 표준화안 공청회 논문집, 2003.

韓國古文書學會, ‘고문서 정리 표준화안’ 공청회, 2002. 6.

韓國古文書學會, 한국고문서정리표준화연구, 2002. 9.

韓國古文書學會, 고문서 정리 표준화안 공청회 논문집, 2003. 7.

余本家世淸素 庄穫零瑣 而先君子雖■數邑 不增一畝 故迨夫柝産之時 只得立錐之土 而奈緣迂拙 此亦未保 屢叨州藩 尙且艱食 昨解華營之符 忽見薄庄之得 盖是兒背之相與周章 實非老夫之躬自指使則 雖云多愧於先懿 誠幸仰資於君餘分 當七旬頹景 未卜幾年餘生 故玆乃略之 分衿以冀 各各謀生 而龍孫許未得優軫 眞弟處別若些及 殊乖古人之風 盖增自顧之恧云爾 我聖上卽阼之十二年壬申九月 財主 父奉朝賀七十翁手寫 押 暑