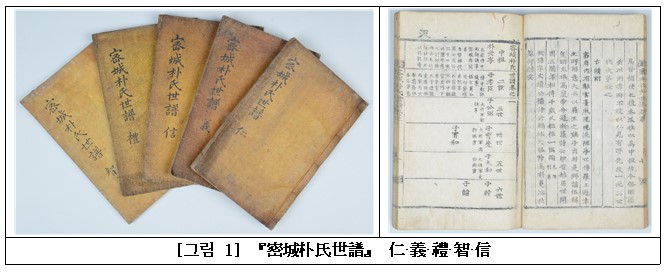

함양 밀양박씨 박명부 종가 고문서의 현황과 특징

- 노인환(한국학중앙연구원 장서각 연구원)

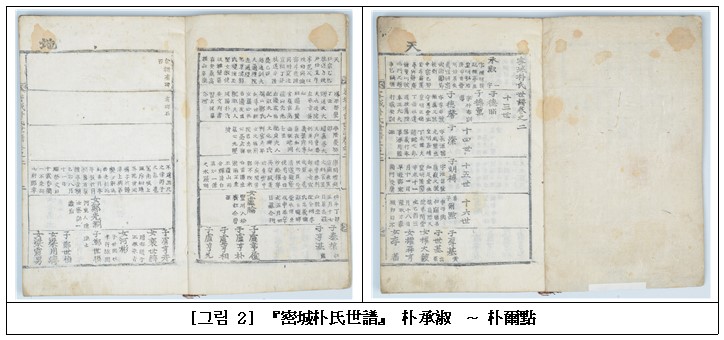

함양 밀양박씨 박명부(朴明榑) 종가 고문서는 경상남도 함양군에 위치한 지족당(知足堂) 박명부 종가에서 대대로 소장한 자료이며, 현재 한국학중앙연구원 장서각에서 자료를 정리하여 보관하고 있다. 박명부 종가 고문서는 1606년(선조 39) 박명부 고신(告身)부터 1900년대 묘사하기(墓祀下記)까지 300여 년 동안 박명부 종가의 정치·경제·사회·문화 등을 살펴볼 수 있는 중요한 자료이다. 이러한 중요성 때문에 한국학중앙연구원 장서각에서는 일찍부터 함양 밀양박씨 박명부 종가 고문서에 대한 자료 조사를 실시하고, 박명부 종가 고문서 전체를 수집하였다. 본 해제에서는 먼저 함양 밀양박씨 박명부 종가의 가계와 주요 인물을 파악하고, 이를 바탕으로 박명부 종가 고문서의 전체 현황과 주요 고문서의 특징을 살펴보고자 한다.

|

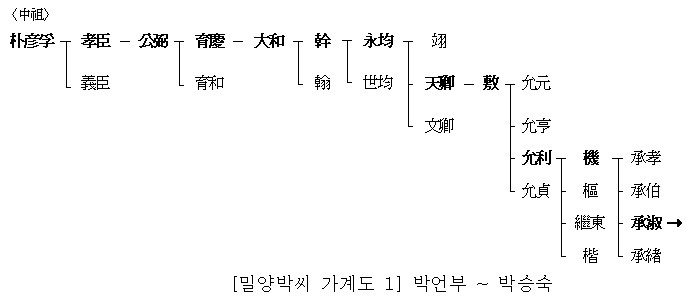

조선시대 경상도 함양에 세거한 밀양박씨 박명부 종가는 박언부(朴彦孚)를 중조(中祖)로 하여 세계를 이어 왔다. 박언부는 고려 문종 때 문하시중(門下侍中)을 역임하였고 밀성부원군(密城府院君)에 봉해졌다. 이후 후손들은 고려시대에 시중(侍中)·대장군(大將軍) 등의 관직을 역임하고 시호를 하사받았다.

|

[밀양박씨 가계도 1] 박언부 ~ 박승숙

고려 후기에 박영균(朴永均)은 판도판서(版圖判書)를 역임하였고 은산부원군(銀山府院君)에 봉해졌으며, 문헌(文憲)의 시호를 받았다. 박영균의 장남 박익(朴翊)은 고려 후기에 예부시랑(禮部侍郎)·중서령(中書令) 등을 역임하였으며, 조선이 건국된 이후에는 두문동(杜門洞)에 은거하고 벼슬길에 나가지 않았다. 박천경의 손자 박윤리(朴允利)는 김종직(金宗直)의 문하에 들어가 수학하였으며, 김굉필(金宏弼)과 교유하였다. 이로 인하여 무오사화에 연루되어 용천(龍川)으로 유배되었다가 1506년(중종 1)에 풀려났다. 박윤리의 아들 박기(朴機)는 효행과 학술로 인하여 추천되었고, 이후 충무위부사직을 역임하였다. 1513년(중종 8)에 단종의 생모 현덕왕후(顯德王后)가 안장(安葬)된 소릉(昭陵)을 추복(追復)하는 것을 요청하는 상소(上疏)를 올렸다.

|

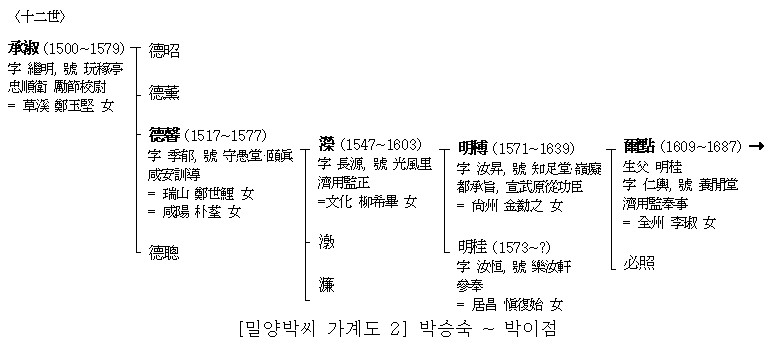

[밀양박씨 가계도 2] 박승숙 ~ 박이점

|

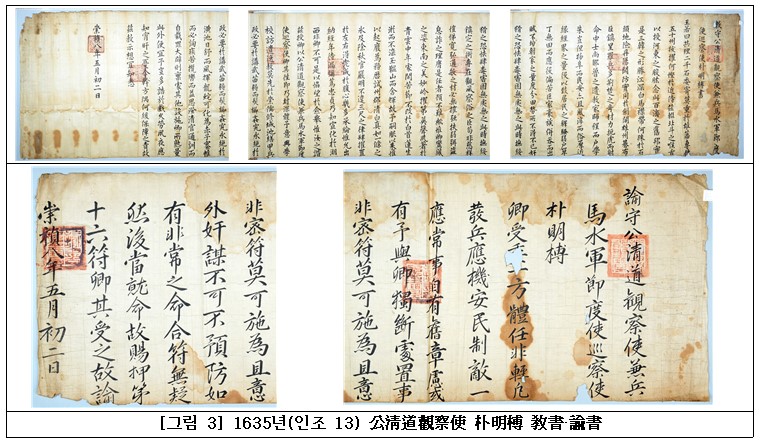

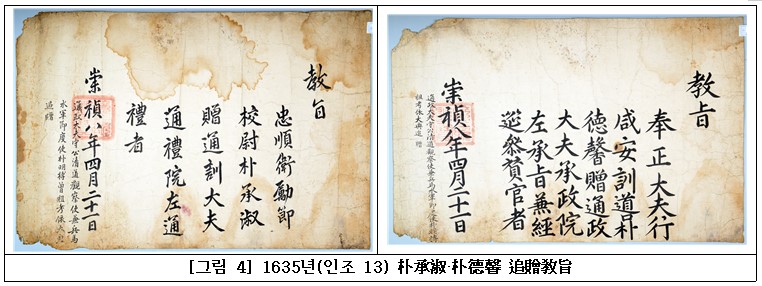

박명부 종가는 박승숙 때에 진주(晉州)에서 안음(安陰)로 옮겨 살았다. 박명부의 증조 박승숙(朴承淑)은 음보(蔭補)로 충순위 여절교위를 역임하였으며, 기묘사화 때 순천으로 귀양 갔다가 풀려났다. 박명부의 조부 박덕형(朴德馨)은 유일(遺逸)로 천거되었으며, 봉정대부 함안훈도를 역임하였다. 1635년(인조 13)에 박명부가 통정대부 공청도관찰사에 임명됨에 따라 박명부의 증조·조·부 3대가 추증되었고, 이 때 발급한 추증교지가 박명부 종가에 전해지고 있다.

박영과 문화류씨(文化柳氏) 사이에서 장남으로 태어난 박명부(朴明榑)는 일찍이 정구(鄭逑)의 문하에서 수학하였다. 1590년(선조 23)에 실시된 증광시에서 약관의 나이로 문과 병과 29등에 급제하였고, 다음해 교서관부정자·승문원저작 등을 역임하였다. 2년 후에 임진왜란이 일어나자 고향인 안음으로 돌아가 의병을 모으고 왜적을 물리쳤으며, 1597년(선조 30)에 진휼차원(賑恤差員)에 임명되어 백성들을 진휼하였다. 이러한 공으로 선무원종공신(宣武原從功臣) 2등에 녹훈되었다. 임진왜란이 끝난 후에 호조좌랑·해주목판관·예빈시첨정·사헌부지평·합천군수 등을 역임하였다. 1615년(광해군 7)에 박명부는 영창대군의 옥사에 연루된 정온(鄭蘊)을 구명하기 위하여 상소를 올렸으나 사의(邪議)를 주장하였다는 혐의를 받아서 사판(仕版)에 삭거(削去)되었다. 인조반정이 일어난 후에는 다시 복직되어 대구부사·죽산부사·제주목사·울산부사·승정원좌부승지·공청도관찰사·호조참판·예조참판·한성부좌윤·강릉부사 등을 역임하였다. 박명부는 1650년(효종 1)에 선무원종공신 2등에 녹훈되었기 때문에 자헌대부 이조판서에 추증되었다.

박명부는 아우 박명계(朴明桂) 아들 박이점(朴爾點)을 양자로 삼아서 종가의 가계를 이어갔다. 박이점을 계후(繼後)하기 이전인 1633년(인조 11)에 박명부는 조카 박이점이 신부를 맞이하여 가정을 이루자 전답을 별급(別給)해 주었고, 박명부의 사후 1642년(인조 20)에 박명부 처 상주김씨(尙州金氏)는 세 딸과 양자 박이점에게 박명부의 재산을 분급하였다. 1650년(효종 1)에 박이점은 박명부가 강릉부사로 재임하였을 때 생긴 자급(資級)을 대가(代加)하여 통덕랑의 품계를 받았으며, 제용감봉사를 역임하였다.

|

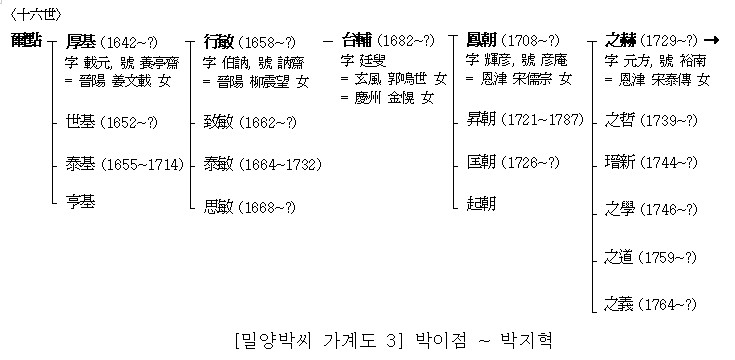

[밀양박씨 가계도 3] 박이점 ~ 박지혁

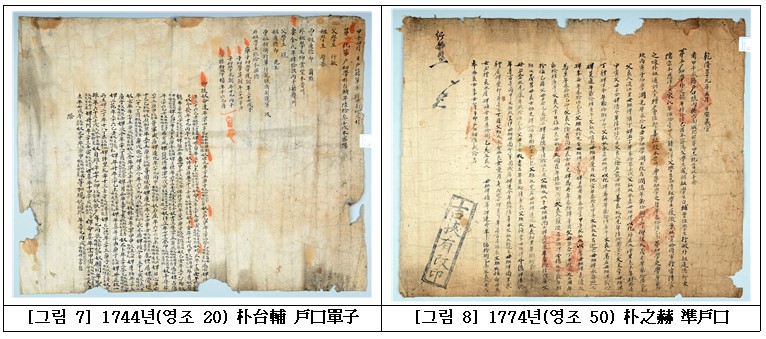

박이점의 손자 박행민(朴行敏)은 1699년(숙종 25)에 봉사손(奉祀孫)으로 가묘(家廟)를 이건(移建)하였다. 박행민의 아들 박태보는 1723년(경종 3)에 어머니 진주류씨(晉州柳氏)로부터 전답과 노비를 허여(許與) 받았다. 또한 1744년(영조 20)에 안음현에 제출한 호구단자(戶口單子)에서 박태보는 현내면(縣內面) 성북촌(城北村)에 거주하고 있었으며, 처 경주김씨와 아들 박봉조(朴鳳朝)·박승조(朴昇朝)·박광조(朴光朝)와 손자 박정(朴楨)이 있었으며 다수의 노비를 소유한 것을 확인할 수 있다. 박태보의 아들 박봉조는 행장(行狀)과 묘표(墓表)에서 효(孝)와 우애(友愛)가 깊고 조상을 섬기기를 부지런하였다고 기록하고 있다. 박봉조의 아들 박지혁(朴之赫)은 1774년(영조 50) 안의현 註 1) 에서 발급한 준호구(準戶口)에서 현내면 성북촌에 계속 거주한 것을 확인할 수 있다.

|

|

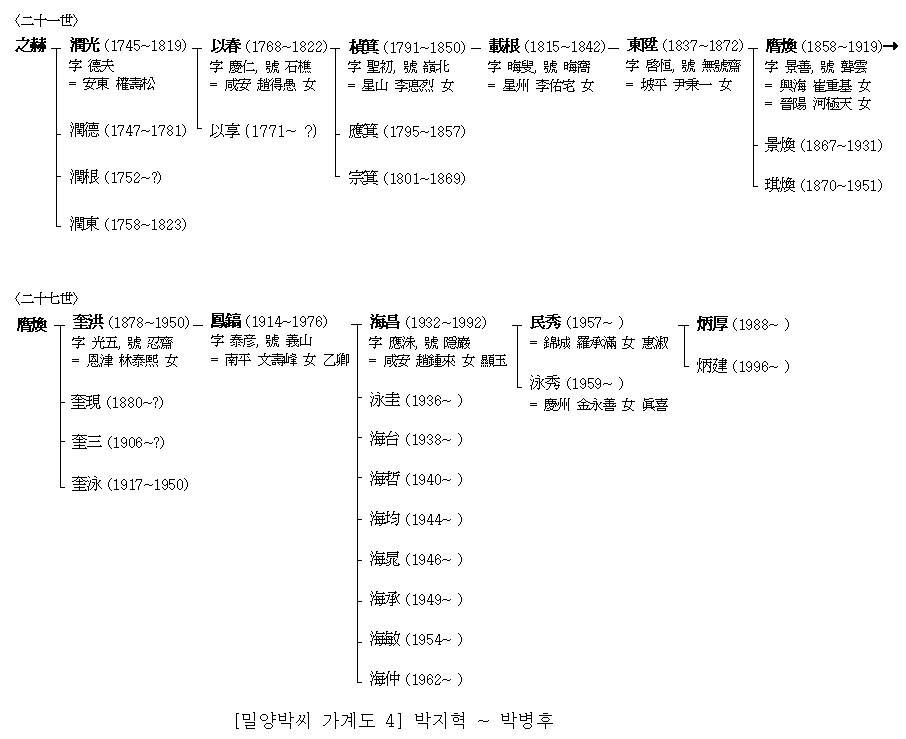

[밀양박씨 가계도 4] 박지혁 ~ 박병후

박지혁의 아들 박윤광(朴潤光)은 효심이 지극하여 어머니 은진송씨가 실명(失明)한 이후에도 곁에서 봉양하며 한시도 떠나지 않았다고 『밀성박씨세보(密城朴氏世譜)』에 기록되어 있다. 이후 박동승(朴東陞)은 박명부가 세운 농월정(弄月亭)이 오랫동안 관리되지 않고 있음을 보고, 여러 족인(族人)들을 모아 농월정을 중건하였다. 박동승의 장남 박응환(朴膺煥)은 가장(家狀)에서 성정이 총명했고, 대학과 효경을 읽는 것을 일생의 즐거움으로 삼았으며, 지역 유림의 신뢰를 받고 있었다고 기록하고 있다. 1919년에 박응환의 회갑을 기념하는 시(詩)와 박응환의 죽음을 애도하는 만시(輓詩) 등이 전하고 있다. 박응환의 아들 박규홍(朴奎洪)은 박명부의 사우(祠宇)와 강당(講堂)을 중건하고 신도비(神道碑)를 세웠다.

한국학중앙연구원 장서각에서는 박명부 종가 고문서를 『한국고문서정리법(韓國古文書整理法)』에 의거하여 분류하고 정리하였다. 註 2) 박명부 종가 고문서는 교령류(敎令類)부터 시문류(詩文類)까지 다양한 문서군을 형성하고 있다. 『고문서집성』 119 –함양 밀양박씨 박명부종가 고문서–에 수록된 고문서는 전체 54종 273점이며, 구체적인 문서 현황은 아래와 같다.

[표 1] 함양 밀양박씨 박명부 종가 고문서의 전체 현황

| 유형분류 | 문서명 | 점수 | 관련 인물 등 | 내용 |

| 敎令類 | 敎書 | 2 | 朴明榑 | 加資, 使命訓諭 |

| 諭書 | 2 | 朴明榑 | 포상, 밀부 전달 | |

| 告身 | 36 | 朴明榑, 朴明榑 妻 尙州金氏, 朴爾點 | 관직 임명 | |

| 追贈敎旨 | 8 | 朴明榑 曾祖考 朴承淑, 朴明榑 曾祖妣 草溪鄭氏, 朴明榑 祖考 朴德馨, 朴明榑 祖妣 瑞山鄭氏, 朴明榑 祖妣 咸陽朴氏, 朴明榑 考 朴濚, 朴明榑 妣 文化柳氏, 朴明榑 | 관직 추증 | |

| 有旨 | 5 | 朴明榑 | 임무 전달, 비답, 勿待罪, 上來 | |

| 疏·箚·啓·狀類 | 上疏 | 2 | 朴明榑 | 부임 지역 보고, 辭職 |

| 所志 | 4 | 朴明榑, 柳挺和 | 파직 요청, 서원 배향, 立旨 신청 | |

| 議送 | 1 | 朴明榑, 柳挺和 | 영문 정소 | |

| 湖西啓聞謄錄 | 1 | 朴明榑 | 장계 등록 | |

| 請願書 | 1 | 李炳憲, 鄭文燮, 金一濟, 鄭秉模, 洪鍾起 | 청원 | |

| 牒·關·通報類 | 牒呈 | 2 | 朴明榑 | 보고 |

| 薦章 | 1 | 朴景煥 | 임명 | |

| 證憑類 | 戶口單子 | 1 | 朴台輔 | 호적 |

| 準戶口 | 1 | 朴之赫 | 호적 | |

| 完文 | 1 | 安陰縣 | 僧役 勿侵 | |

| 招辭 | 1 | 田畓 還退 | ||

| 試券 | 1 | 과거 답안 | ||

| 明文·文記類 | 分財記 | 5 | 朴明榑, 朴明榑 妻 尙州金氏, 朴爾點, 朴台輔, 金㔦之 | 재산 분재 |

| 明文 | 6 | 朴明桂, 朴爾點 | 토지 매매 | |

| 委任狀 | 1 | 朴膺煥, 李順賢 | 조사 위임 | |

| 書簡·通告類 | 通文 | 16 | 朴明榑, 朴元亮, 尹攀, 權必輔, 愼性淵, 鄭彦東, 郭可績, 尹垕平, 林秀光, 鄭然奭, 閔致亮, 李中久, 尹顯在, 李在敎, 李在敎, 林有樑, 朴奎洪 | 통고 |

| 回文 | 2 | 朴邰鎬, 朴基煥, 朴東源 | 통고 | |

| 慰狀 | 6 | 朴奎洪, 朴鳳鎬 | 위문 | |

| 婚書 | 3 | 朴台補, 朴之爀 | 혼례 | |

| 置簿·記錄類 | 號牌廳置簿 | 1 | 朴明榑 | 호패 |

| 哀感錄 | 8 | 朴濚, 朴濚 妻 文化柳氏, 朴之赫, 朴潤光, 朴楨箕 妻 星山李氏, 朴東陞, 朴膺煥, 朴景煥 | 조문객 명단 | |

| 宗案 | 1 | 朴台義, 朴台弼 | 宗中 명단 | |

| 家系記錄 | 6 | 朴明榑, 金㔦之, 朴台昌, 朴奎文 | 家系 기록 | |

| 墓祀下記 | 29 | 朴龍箕, 朴畯箕, 朴奎璪, 朴東判, 朴巡鎬, 朴守煥, 朴責煥, 朴順箕, 朴永煥, 朴潤鎬, 朴相彦 | 墓祀 비용 | |

| 分定記 | 6 | 鐘潭書堂, 朴奎洪 | 祭官 명단 | |

| 葬擇記 | 5 | 葬事 擇日 | ||

| 重修擇日記 | 1 | 重修 擇日 | ||

| 山圖 | 3 | 지도 | ||

| 笏記 | 1 | 혼례 의식 | ||

| 衿記 | 2 | 세금 기록 | ||

| 都目 | 1 | 회계 | ||

| 安義縣名山錄 | 1 | 名山 기록 | ||

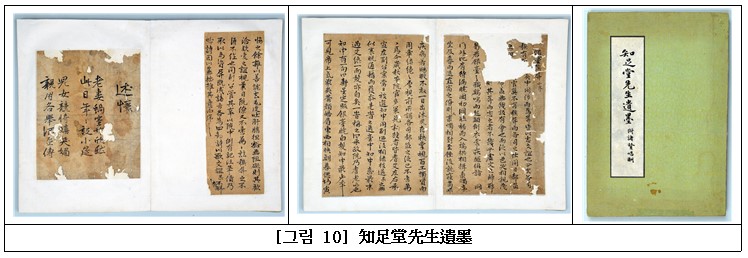

| 詩文類 | 知足堂先生遺墨 | 1 | 朴明榑, 睦敍欽, 崔葕, 金尙憲, 趙希逸, 李好閔, 權濬, 南以恭, 李廷龜, 南以雄, 李植立, 趙希逸, 兪勉曾, 李元翼, 李瀷 | 序, 詩稿 |

| 遊漢拏山錄 | 1 | 朴明榑 | 遊山記 | |

| 黃石山城陷沒事實 | 1 | 事實 | ||

| 詩 | 11 | 詩 | ||

| 記 | 3 | 記 | ||

| 追慕齋樑頌 | 1 | 朴以愚 | 追慕齋樑頌 | |

| 上樑文 | 4 | 朴爾點, 朴行敏, 朴膺煥, 李明馥, 姜志厚, 金仁濟, 金麟燮 | 上樑文 | |

| 假思齋重建序 | 1 | 假思齋重建序 | ||

| 歌辭 | 1 | 歌辭 | ||

| 輓詩 | 32 | 朴膺煥, 朴奎洪, 朴文在, 朴善箕, 朴以旿, 朴以德 | 輓詩 | |

| 誄章 | 3 | 盧普鉉, 愼炳皦 | 誄章 | |

| 致祭文 | 1 | 朴明榑 | 致祭文 | |

| 祭文 | 22 | 朴明榑, 朴奎洪 | 祭文 | |

| 祝文 | 12 | 朴濚, 朴明榑, 朴明桂, 朴東雲, 朴奎哲, 朴鳳鎬 | 祝文 | |

| 行狀 | 3 | 朴泰敏, 朴鳳朝, 朴之爀 | 行狀 | |

| 家狀 | 1 | 朴膺煥 | 家狀 | |

| 墓表 | 1 | 朴鳳朝, 朴之赫 | 墓表 | |

| 합 계 | 273 | |||

교령류는 5종 53점으로 교서(敎書) 2점, 유서(諭書) 2점, 고신(告身) 36점, 추증교지(追贈敎旨) 8점, 유지(有旨) 5점이 있다. 이들 문서는 대부분 국왕이 박명부(朴明榑)에게 내린 문서로 국왕이 박명부에게 내린 명령, 박명부의 관직 이동, 박명부와 그의 3대 추증(追贈) 등을 확인할 수 있다.

교서와 유서는 모두 인조가 박명부에게 내리는 명령 문서로 상가교서(賞加敎書)·사명훈유교서(使命訓諭敎書)와 밀부유서(密符諭書)·포상유서(褒賞諭書)가 각각 1점이 있다. 상가교서는 1623년(인조 1)에 대구부사 박명부가 영남의 관향사(管餉使)에 임명되어 임무를 잘 수행한 공으로 박명부를 통정대부에 가자(加資)하면서 내리는 교서이다. 사명훈유교서는 1635년(인조 13)에 인조가 박명부를 공청도관찰사 겸병마수군절도사 순찰사에 임명하면서 부임지를 잘 다스릴 것을 훈유(訓諭)하는 교서이다. 밀부유서는 사명훈유교서와 함께 내려진 문서로 인조가 박명부에게 병력을 동원할 경우에 밀부를 확인한 후에 시행하라는 당부와 함께 밀부(密符) 제16부를 내리는 문서이다. 포상유서는 1627년(인조 5)에 인조가 제주목사 박명부에게 각종 군기(軍器)와 조총(鳥銃)·궁전(弓箭)·갑주(甲冑) 등을 마련한 공으로 표리일습(表裏一襲)를 하사하며 내리는 문서이다.

|

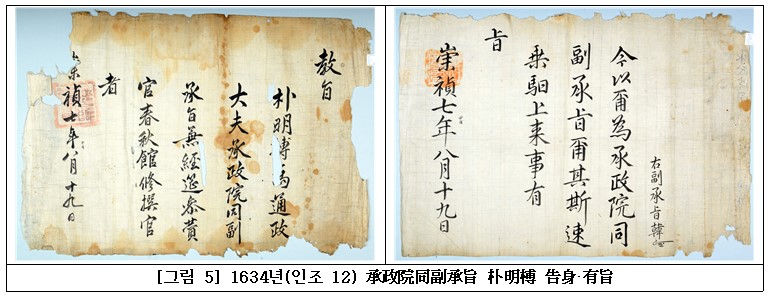

고신은 박명부 고신 32점, 박명부 처 상주김씨(尙州金氏) 고신 3점, 박명부의 아들인 박이점(朴爾點) 고신 1점이 있다. 박명부의 고신을 통해 1606년(선조 39)부터 1638년(인조 16)까지 박명부의 관직 이력을 확인할 수 있다. 박명부는 1606년에 거산도찰방(居山道察訪)에 임명되었고, 이후 순천훈도․대구도호부사․승정원승지․호조참판․한성부좌윤 등을 역임하였다. 박명부 처 상주김씨는 박명부의 품계와 관직에 따라 1629년(인조 7)에 숙부인이 되었으며, 1635년(인조 13)에 정부인이 되었다.

추증교지는 박명부의 3대를 추증하는 추증교지 7점과 박명부의 추증교지 1점이 있다. 1635년(인조 13)에 박명부가 공청도관찰사에 임명된 후에 박명부의 증조 박승숙(朴承淑)은 통훈대부 통례원좌통례, 조부 박덕형(朴德馨)은 통정대부 승정원좌승지, 부 박영(朴濚)은 가선대부 호조참판에 각각 추증되었다. 또한 박명부의 증조비(曾祖妣) 초계정씨(草溪鄭氏)는 숙인, 조비(祖妣) 서산정씨(瑞山鄭氏)와 함양박씨(咸陽朴氏)는 숙부인, 비(妣) 문화류씨(文化柳氏)는 정부인에 각각 추증되었다. 박명부는 1650년(효종 1)에 선무원종공신 2등으로 인하여 승전(承傳)에 따라 자헌대부 이조판서에 추증되었다.

|

유지는 승정원에서 국왕의 명령을 지방에 있는 관원에게 전달할 때 발급하는 문서로 5점이 전하고 있다. 1623년(인조 1)에 박명부가 경상도관향사(慶尙道管餉使)를 역임할 때 받은 유지 3점은 미곡(米穀)의 운반에 대한 명령, 사직 상소에 대한 비답유지(批答有旨), 장계(狀啓)에 대하여 대죄(待罪)하지 말라는 물대죄유지(勿待罪有旨)이다. 1634년(인조 12) 유지는 승정원 동부승지에 임명된 박명부가 지방에 있었기 때문에 역말을 타고 빨리 올라오라는 내용의 상래유지(上來有旨)이다. 1636년(인조 14) 유지는 박명부가 공청도관찰사를 역임할 때에 도내 살인 사건을 소홀하게 처리한 일로 대죄한다는 장계에 대하여 대죄하지 말라는 물대죄유지이다.

|

소·차·계·장류는 4종 8점으로 상소(上疏) 2점, 소지(所志) 4점, 의송(議送) 1점, 호서계문등록(湖西啓聞謄錄) 1점, 청원서(請願書) 1점이 있다.

상소는 국왕에게 올린 상소와 그에 대한 국왕의 비답(批答)이 한 문서에 수록된 자료이다. 1638년(인조 16) 상소는 예조참판 박명부가 사직을 청하는 상소와 이에 대하여 인조가 재주와 덕이 합당하니 안심(安心)하고 직무를 살피라는 비답(批答)이 수록되었다. 1910년대 상소는 발급자를 알 수 없으나 고종에게 옥체를 보양(保養)하시고 김세동(金世東)과 여러 사람들의 행동을 정지시킬 것을 요청하는 상소와 이에 대하여 한일합방(韓日合邦) 이후에 고종이 내린 비답이 수록되었다.

소지는 사직 요청, 입지(立旨) 신청, 서원 배향 등의 내용으로 올린 소지이다. 사직을 요청하는 소지는 1607년(선조 40)에 거산도찰방 박명부가 노모를 봉양하기 위하여 사직을 요청하는 소지의 초본(抄本)이다. 입지 신청 소지는 빼앗긴 우마(牛馬)를 추급(推給)하고 입지(立旨)를 요청하는 소지와 임자년에 호노(戶奴) 방장산(方丈山)이 안음현감(安陰縣監)에게 매득(買得)한 토지가 적물(賊物)로 속공안(贖公案)에 기재되어 있으므로 탈하(頉下)해 주고 입지를 요청하는 소지이다. 서원 배향 관련 소지는 유정화(柳挺和) 등 130명이 안의현감(安義縣監)에게 임득번(林得蕃)·정유명(鄭惟明)의 위패를 모신 역천서원(嶧川書院)에 박명부를 배향할 수 있도록 요청하는 소지이다.

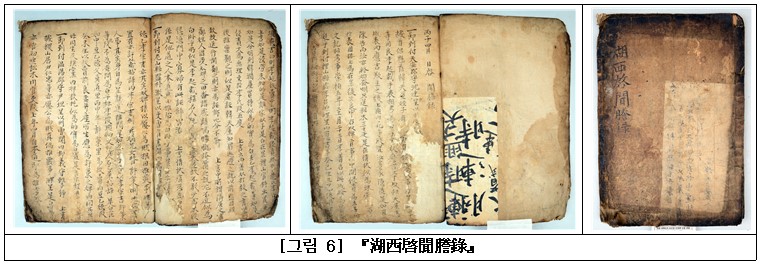

의송은 박명부 종가에서 경상도관찰사에게 올린 의송의 초본(抄本)으로 선조(先祖)가 저술한 『花林誌』의 「山城實蹟」과 「郭義士傳」에 대하여 변해영(邊海寧)이 무소(誣訴)한 사건을 감영에서 바로잡아 줄 것을 요청하는 의송이다. 호서계문등록은 1635년(인조 13) 5월부터 1636년(인조 14) 4월까지 박명부가 공청도관찰사 재임 기간에 인조에게 올린 장계(狀啓)를 수록한 등록(謄錄)으로 당시 공청도관찰사의 업무와 현안 등을 파악할 수 있는 중요한 자료이다.

|

청원서는 1917년에 이병헌(李炳憲)·정문섭(鄭文燮)·김일제(金一濟)·정병모(鄭秉模)·홍종기(洪鍾起)가 하세가와 요시미치(長谷川好道) 총독에게 유교(儒敎)와 묘지(墓地)에 대한 시대의 잘못된 상황을 바로잡아 주기를 요청하는 내용이며 신연활자로 인쇄되었다.

첩·관·통보류는 2종 3점으로 첩정(牒呈) 2점, 천장(薦章) 1점이 있다.

첩정은 원문서를 베껴 놓은 초본(抄本)으로 1599년(선조 32) 첩정은 해주목판관(海州牧判官) 박명부가 해주(海州)에서 거두어야 하는 각종 물목(物目)에 대해 보고하는 첩정과 황해도관찰사에게 해주목판관의 체직(遞職)을 요청하는 소지를 수록하였다. 1609년(광해군 1) 첩정은 합천군수 박명부가 호조에 전세(田稅)를 초주지(草注紙) 6권으로 대신 상납한다고 보고하는 내용이다. 천장은 1928년에 박씨총보소(朴氏總譜所)의 종회(宗會)에서 박경환(朴景煥)을 박씨총보소 교정(校正)으로 임명하는 문서이다.

증빙류는 5종 5점으로 호구단자(戶口單子) 1점, 준호구(準戶口) 1점, 완문(完文) 1점, 초사(招辭) 1점, 시권(試券) 1점이 있다.

호구단자는 1744년(영조 20)에 현내면(縣內面) 성북촌(城北村)에 거주하는 박태보(朴台輔)가 본인의 사조(四祖), 처(妻)의 사조, 자손, 앙역노비(仰役奴婢), 군위(軍威)·구례(求禮) 등에 거주하는 노비, 도망 노비 등을 기재하여 안음현(安陰縣)에 제출한 문서이다. 준호구는 1774년(영조 50)에 안의현(安義縣)에서 현내면 성북촌 제41통에 거주하는 박지혁(朴之赫)에게 발급해 준 문서이다.

|

완문은 계축년에 안음현(安陰縣)에서 발급한 문서로 사대부의 묘소를 수호하는 판흘재궁(板屹齋宮)에 거주하는 승도(僧徒)와 향승(鄕僧)의 승역(僧役)을 침범하지 말라는 내용을 담고 있다. 초사는 전답(田畓)의 방매(放賣)와 관련하여 진술한 문서로 원래는 입안(立案)에 점련되었다. 문서가 결락되어 전체적인 내용은 파악할 수 없으나 목화전(木花田) 4두락지(斗落只) 등의 전답을 방매하는 일로 상전(上典)이 배자(牌字)를 성급(成給)한 내용, 가격을 마련하여 납부하면 환퇴(還退)한다는 내용, 다른 전답을 도매(資賣)한 죄로 가둔다는 내용 등을 담고 있다. 시권은 현내(縣內) 박천리구(朴千里駒)가 「귀견태액부용미앙석수루억태진(歸見汰液芙蓉未央桞垂淚憶太眞)」이라는 시제(試題)에 대하여 작성한 과거시험 답안지이다.

명문·문기류는 3종 12점으로 분재기(分財記) 5점, 명문(明文) 6점, 위임장(委任狀) 1점이 있다.

분재기는 재산을 화회(和會)·별급(別給)·상속할 때에 발급한 문서이다. 1609년(광해군 1) 분재기는 황탁(黃倬)과 두 여동생이 부모의 재산을 화회하여 분집(分執)할 때에 발급한 문서로 당시 박명부의 장인 김양지(金㔦之)가 사위로 참여하였고, 장녀손서(長女孫壻) 박명부가 필집(筆執)으로 참여하였다. 1633년(인조 11) 분재기는 박명부가 신부를 맞이하여 실가(室家)한 종자(從子) 박이점(朴爾點)에게 전답을 별급(別給)한 문서이다. 1642년(인조 20) 분재기는 박명부 처 상주김씨(尙州金氏)가 자녀들에게 재산을 상속하는 문서이며, 1723년(경종 3) 분재기는 박행민(朴行敏) 처 진주류씨(晉州柳氏)가 자녀들에게 재산을 상속하는 문서이다.

명문은 1611년(광해군 3)에 정제(鄭濟) 처 조씨(曹氏)가 박명부에게 밭을 매매할 때에 발급한 명문과 1659년(효종 10)에 정광연(鄭光淵)이 박이점에게 논을 매매할 때 발급한 명문 등이 있다. 위임장은 1916년에 신청서(申請書)·도본(圖本)·군증(郡證)의 산판문권(山坂文券)을 조사할 때에 박응환(朴膺煥)과 이순현(李順賢)이 대리로 입회하기 위하여 발급한 문서이다.

서간·통고류는 4종 27점으로 통문(通文) 16점, 회문(回文) 2점, 위장(慰狀) 6점, 혼서(婚書) 3점이 있다.

통문은 박명부의 위패(位牌)를 봉안(奉安)하기 위하여 서원(書院)에 보낸 통문과 박명부의 제향(祭享)을 지내기 위해 서당(書堂)에 보낸 통문이 있다. 서원에 보낸 통문은 1778년(정조 2)에 박원량(朴元亮)·윤반(尹攀)·권필보(權必輔) 등이 도곡서원(道谷書院)에 보낸 통문 3점이 있으며, 1781년(정조 5)에 신성연(愼性淵)·정언동(鄭彦東)·곽가적(郭可績) 등이 역천서원(嶧川書院)에 보낸 통문 3점이 있다. 서당에 보낸 통문은 1900년대 이후에 박명부의 석전제(釋奠祭) 등을 거행하기 위해 종담서당(鐘潭書堂)과 회연서당(檜淵書堂)에 보낸 통문이 있다.

회문은 1966년에 정한강사제제현(鄭寒岡師弟諸賢) 및 문록(門錄)에 대한 일로 종중합의(宗中合議)가 시급하므로 상의할 것을 요청하는 회문과 1968년에 선영(先塋)과 지족당(知足堂) 묘실(廟室) 뒤를 절단하여 도로를 만든 것을 해결하기 위해 박기환(朴基煥)·박임기(朴琳箕) 등 15명이 박동원(朴東源)·박동운(朴東雲) 등 6명에게 보낸 회문이 있다.

위장은 박명부 종가의 상사(喪事)를 위로하며 보낸 문서로 대부분 1950년대 이후에 발급되었지만 조선시대 위장의 양식을 준수하며 작은 글씨로 작성되었다. 1951년에 문시채(文旹采)·문진채(文晉采) 등 5명이 박규홍(朴奎洪)의 죽음을 위로하기 위하여 아들 박봉호(朴鳳鎬)에게 보낸 위장이 있으며, 1952년에 정현술(鄭鉉述)과 문복채(文復采)·문자채(文玆采) 등 4명이 보낸 위장과 1968년에 김상기(金相箕)가 보낸 위장이 있다.

혼서는 박명부 종가에서 혼례를 거행할 때에 신부측 집안에 보내는 문서이다. 1744년(영조 20)에 박태보(朴台補)의 손자 박정(朴楨)과 송태부(宋泰傅)의 딸 은진송씨(恩津宋氏)의 혼례에서 납폐(納幣)를 거행할 때 보내는 혼서와 1787년(정조 11)에 박지혁(朴之爀)의 손자 박길춘(朴吉春)과 조득우(趙得愚)의 딸 함안조씨(咸安趙氏)의 혼례에서 납폐를 거행할 때에 보내는 혼서가 있다.

치부·기록류는 13종 65점으로 호패청치부(號牌廳置簿) 1점, 애감록(哀感錄) 8점, 종안(宗案) 1점, 가계기록(家系記錄) 6점, 묘사하기(墓祀下記) 29점, 분정기(分定記) 6점, 장택기(葬擇記) 5점, 중수택일기(重修擇日記) 1점, 산도(山圖) 3점, 홀기(笏記) 1점, 깃기(衿記) 2점, 도목(都目) 1점, 안의현명산록(安義縣名山錄) 1점이 있다.

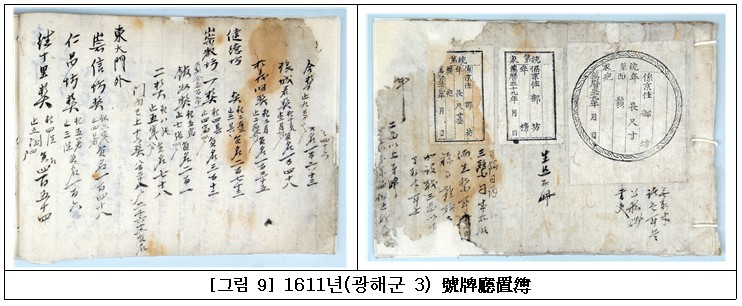

호패청치부는 1611년(광해군 3)에 호패청(號牌廳)의 업무와 한성부의 호패(號牌) 발급 현황을 기록한 자료이다. 총 12면으로 구성되어 제1면은 무취재(無取才)·제색군병(諸色軍兵)·공사천(公私賤)·서리(書吏), 생원(生員)·진사(進士), 사약(司鑰)·사알(司謁)·삼의사(三醫司)·유생(儒生)·금군(禁軍) 등에게 발급하는 호패의 지면(紙面) 3점이 기재되었다. 이어서 제2~3면은 호패청에 소속된 일방(一房)부터 사방(四房)의 담당 업무·지역·인원 등이 기재되었고, 제4~12면은 한성부 동부(東部)와 북부(北部)에 속한 각 방(坊)과 계(契)의 호패 발급 인원이 기재되었다.

|

애감록은 박명부 종가의 상사(喪事)에 조문객(弔問客)과 호상원(護喪員)의 성명·조문일자·거주지 등을 기록한 자료이다. 1603년(선조 36) 박명부 부 박영(朴濚)부터 1931년 박경환(朴景煥)까지 총 8점의 애감록이 전하고 있다. 이러한 애감록을 통해 300여년 동안에 박명부 종가와 교류한 인적 네트워크를 확인할 수 있다.

종안은 1787년 (정조 11) 11월 18일에 종중 모임에 참석한 밀양박씨 박태의(朴台義)·박태필(朴台弼) 등 31명의 성명·자(字)·생년을 수록한 명단이다. 가계기록은 박명부 종가의 박태창(朴台昌)부터 박규문(朴奎文)까지 가계(家系)·배(配)·묘(墓) 등을 수록한 문서와 안동권씨(安東權氏)·성산이씨(星山李氏) 등의 가계기록이 전하고 있다.

묘사하기는 박명부 종가에서 1900년대 이후에 선산(先山) 또는 재궁(齋宮)의 묘사(墓祀)를 거행할 때에 수입 내역, 필요한 물품과 비용, 담당했던 유사(有司) 등을 기록한 자료이다. 분정기는 제사·장례 등을 거행할 때에 담당한 역할과 성명 등을 기록한 문서로 ‘분방(分榜)’ 또는 ‘분장기(分掌記)’ 등으로 불리었다. 박명부 종가에는 1900년대 이후에 종담서당(鐘潭書堂)에서 석채례(釋菜禮)·채례(菜禮) 등을 거행할 때에 헌관(獻官)·집례(執禮)·축(祝) 등을 기록한 분정기가 있다. 또한 1950년에 박규홍(朴奎洪)의 양례(襄禮)를 지낼 때 호상(護喪)·상례(相禮)·사명정(寫銘旌) 등을 기록한 분정기가 있다. 장택기는 박명부 종가 사람들의 장례를 거행할 때에 안장(安葬)의 일시와 방위를 기록한 문서이며, 중수택일기는 사우(祠宇)를 중수(重修)할 때에 파옥(破屋)·주주(主柱)·상량(上樑) 등의 일시와 방위를 기록한 문서이다.

산도는 안의(安義)에 있는 황석산(黃石山), 도장동(道長洞), 황곡(黃谷) 신리촌(新里村)의 형세를 그린 그림이며, 홀기는 혼례를 거행할 때 의식과 절차를 기록한 문서이다. 깃기(衿記)는 노(奴) 석만(石萬)과 만단(萬丹)이 담당한 논의 수확량을 기록한 문서와 금단(今丹)이 담당한 전답의 수확량을 기록한 문서이다. 도목은 계해년 12월에 종중(宗中)에서 수행한 각종 행사에 지출된 금액과 종파(宗派)·중파(仲派)∙계파(季派)에서 마련한 금액을 기재하고 이를 계산하여 부족한 금액을 기록한 자료이다. 안의현명산록은 안의현(安義縣)에 있는 명산의 형세 및 풍수에 관한 기록이다.

시문류는 17종 100점으로 지족당선생유묵(知足堂先生遺墨) 1점, 유한라산록(遊漢拏山錄) 1점, 황석산성함몰사실(黃石山城陷沒事實) 1점, 시(詩) 11점, 기(記) 3점, 추모재량송(追慕齋樑頌) 2점, 상량문(上樑文) 4점, 가사재중건서(假思齋重建序) 1점, 가사(歌辭) 1점, 만시(輓詩) 32점, 뇌장(誄章) 3점, 치제문(致祭文) 1점, 제문(祭文) 22점, 축문(祝文) 12점, 행장(行狀) 3점, 가장(家狀) 1점, 묘표(墓表) 1점이 있다.

지족당선생유묵(知足堂先生遺墨)은 박명부의 서(序)·시고(詩稿)와 목서흠(睦敍欽)·최연(崔葕)·김상헌(金尙憲) 등이 박명부에게 지은 시고를 후대에 엮은 첩(帖)이다. 유한라산록(遊漢拏山錄)은 박명부가 작성한 것으로 추정되는 한라산(漢拏山)의 유록(遊錄)으로 문서 일부가 결락되어 있다. 황석산성함몰사실(黃石山城陷沒事實)은 1597년(선조 30)에 정유재란 당시에 경상도 함양에 있는 황석산성(黃石山城)이 함몰된 전말을 기록한 자료이다.

|

시(詩)는 1918년에 박응환(朴膺煥)의 회갑(回甲)을 기념하여 강진희(姜瑨熙)·윤현재(尹顯在)·노탁현(盧卓鉉) 등이 지은 칠언율시(七言律詩)가 있다. 기(記)는 1839년(헌종 5)에 김세각(金世覺)이 용문서원(龍門書院)을 중수(重修)할 때에 용문서원의 내력, 제향 인물, 중수 이유 등을 기술한 용문서원중수실기(龍門書院重修實記)가 있다. 또한 ‘지정(止亭)’이란 호(號)의 의미를 기술한 지정기(止亭記), 농월정(弄月亭)을 중건(重建)할 때에 지은 농월정중건실기(弄月亭重建實記)와 승이재(承貽齋)를 새로 건립할 때 지은 승이재신건서(承貽齋新建序)가 있다. 가사는 「옥절화답미화」·「남건회유사」·「초한가」·「금모가」·「연네가」를 제목으로 하는 5편의 한글 가사가 한 장의 문서에 수록되어 있다.

상량문과 추모재량송과 가사재중건서는 박명부 종가에서 건물을 중수(重修)하거나 이건(移建)할 때에 축원하는 문서이다. 상량문은 1667년(현종 8) 12월 11일에 박이점(朴爾點)이 사당(祠堂)을 상량(上樑)할 때에 이명복(李明馥)이 지은 상량문과 1699년(숙종 25) 9월 19일에 박행민(朴行敏)이 가묘(家廟)를 이건(移建)할 때 강지후(姜志厚)가 지은 상량문이 있다. 또한 1889년(고종 26) 3월 26일에 박응환(朴膺煥)이 건물을 중수할 때 김인제(金仁濟)가 지은 상량문과 1895년(고종 32) 1월 28일에 농월정을 중건할 때 김인섭(金麟燮)이 지은 상량문이 있다. 추모재량송은 박이우(朴以愚)가 선조비(先祖妣) 영일정씨(延日鄭氏)를 추모하고 재실(齋室)를 상량(上樑)할 때에 축원하는 송(頌)이다. 가사재중건서는 박명부의 재실(齋室)인 가사재(假思齋)를 경인년 10월에 시역(始役)하여 다음 해인 신묘년 5월에 중건(重建)할 때에 지은 서(序)의 초본(草本)이다.

만시는 죽은 사람을 애도하면서 지은 시(詩)로 박명부 종가에는 권병구(權秉九)와 박문재(朴文在)가 박응환(朴膺煥)의 죽음을 애도하는 만시가 있으며, 박규홍(朴奎洪)·김영탁(金永卓)·이규환(李圭煥) 등이 지은 만시가 있다. 뇌장은 만시와 마찬가지로 죽은 사람을 애도하는 문서로 노보현(盧普鉉)과 신병교(愼炳皦)가 지은 뇌장이 있다.

치제문·제문·축문은 박명부 종가에서 거행한 제사와 관련된 문서이다. 치제문은 1639년(인조 17) 10월 15일에 인조가 박명부의 영전(靈殿)에 올린 치제문으로 당시 인조는 예조좌랑 김선영(金善英)을 치제관(致祭官)으로 파견하였다. 제문은 1639년부터 1641년까지 박명부의 영전에 올린 제문과 1950년부터 1952년까지 박규홍의 영전에 올린 제문이 있다. 축문은 박명부 종가에서 선조의 시제(時祭)를 지내거나 부모의 묘소를 합장(合葬)할 때에 고하는 문서이다. 박경환(朴景煥)이 박영(朴濚)과 문화류씨(文化柳氏), 박명부와 상주김씨(尙州金氏)의 시제를 지낼 때 고한 축문과 박민기(朴玟箕)가 박명계(朴明桂)의 시제를 지낼 때에 고한 축문이 있으며, 박동운(朴東雲)이 부모의 묘소를 합장할 때에 고한 축문도 남아 있다.

행장·가장·묘표는 박명부 종가 사람들의 가계와 행적 등을 수록한 문서로 행장은 박태민(朴泰敏)·박봉조(朴鳳朝)·박지혁(朴之赫)의 선조와 가계를 수록하였다. 가장은 박응환의 선조와 행적 등을 수록하였고, 묘표는 1916년에 박응환이 선조 박봉조(朴鳳朝)와 박지혁(朴之赫)의 생몰년·가계 등을 수록하였다.

이상으로 함양에 세거하는 밀양박씨 박명부 종가의 가계와 인물을 살펴보고, 박명부 종가 고문서의 전체적인 현황과 유형별 특징을 살펴보았다. 박명부 종가에 전해지고 있는 교서(敎書)·유서(諭書)·고신(告身)·유지(有旨) 등의 교령류와 박명부가 올린 장계(狀啓)를 등록한 호서계문등록(湖西啓聞謄錄)은 박명부의 실질적인 관직 생활을 살펴볼 수 있는 중요한 자료이다. 또한 박명부 종가에서 왕래한 간찰(簡札)·제문(祭文)·만시(輓詩)와 박명부 종가의 상사(喪事)에 조문객(弔問客)을 기록한 애감록(哀感錄)을 통해 박명부 종가의 인적 네트워크를 확인할 수 있다. 기존에 박명부에 대한 연구는 주로 한문학 분야에서 박명부가 남긴 문학 작품에 대한 연구가 진행되었다. 이번 『고문서집성』 출간을 계기로 박명부 종가 고문서에 대하여 다양한 분야에서 연구가 진행되기를 기대한다.

『朝鮮王朝實錄』

『密城朴氏世譜』

『知足堂先生文集』

강정화, 「知足堂 朴明榑의 삶과 시세계」, 『동방한문학』 44, 동방한문학회, 2010.

강정화, 「弄月亭과 尊周大義」, 『남도문화연구』 23, 순천대학교 남도문화연구소, 2012.

강정화, 「19-20세기 지리산권 江右學者의 尊周意識」, 『南冥學硏究』 42, 경상대학교 경남문화연구원, 2014.

김소은, 「1610년 호패청 작성 치부자료」, 『고문서연구』 15, 한국고문서학회, 1999.

尹炳泰, 『韓國古文書整理法』, 韓國精神文化硏究院, 1994.

정출헌, 「17세기 전반 재지사족의 자기정체성 확립과 기억의 정치학 : 黃石山城 전투에 대한 엇갈린 기억의 『龍門夢遊錄』을 중심으로」, 『민족문학사연구』 46, 민족문학사학회, 2011.

『英祖實錄』 영조 43년(1767) 윤7월 30일(辛酉): 上祗迎太廟朔祭香於崇政殿庭. 敎曰, 鄒魯之鄕, 其雖縣名, 旣思之後, 其宜較正. 安陰·山陰不過接界, 而頃有希亮, 今有淫婦. 有蛾眉山故三蘇應焉, 名豈忽也? 縣名釐革亦非一也. 安陰改以安義, 山陰改以山淸, 其令該曹付標啓下.