소장처 고문서 특징

- 홈

- 소장 고문서

- 소장처 고문서 특징

註1)

註1)

註2)

그러나 私人과 私人間에 授受되는 경우에 「文書」라고 쓰기보다는 「文契」·「文券」·「文記」 등으로 쓰여왔다.

註2)

그러나 私人과 私人間에 授受되는 경우에 「文書」라고 쓰기보다는 「文契」·「文券」·「文記」 등으로 쓰여왔다.

註3)

즉 土地·家屋·奴婢 등을 賣買하는 경우, 金錢을 借用하는 경우, 權利(貢人·京主人·導掌·監官 등)를 賣買하는 경우, 財産을 贈與·分配하는 경우 등은 文券·文契·文記라고 썼으며 그중 가장 많이 사용한 것이 「文記」이다. 각종 賣買文書에서 本文記·舊文記·買得文記 등으로 쓰고 있고, 財産의 贈與·分配관계 文書를 和會文記·許與文記·別給文記 등으로 썼던 것이다. 그러므로 官·公的인 것은 「文書」라 하고 私的인 것은 「文記」·「文券」·「文契」라고 구별하여 쓸 수도 있겠으나, 지금도 흔히 「땅文書」·「집文書」·「종文書」라는 말을 쓰듯이 公·事의 文書를 통칭하여 「文書」라 하는 것은 무방한 것으로 생각된다.

註3)

즉 土地·家屋·奴婢 등을 賣買하는 경우, 金錢을 借用하는 경우, 權利(貢人·京主人·導掌·監官 등)를 賣買하는 경우, 財産을 贈與·分配하는 경우 등은 文券·文契·文記라고 썼으며 그중 가장 많이 사용한 것이 「文記」이다. 각종 賣買文書에서 本文記·舊文記·買得文記 등으로 쓰고 있고, 財産의 贈與·分配관계 文書를 和會文記·許與文記·別給文記 등으로 썼던 것이다. 그러므로 官·公的인 것은 「文書」라 하고 私的인 것은 「文記」·「文券」·「文契」라고 구별하여 쓸 수도 있겠으나, 지금도 흔히 「땅文書」·「집文書」·「종文書」라는 말을 쓰듯이 公·事의 文書를 통칭하여 「文書」라 하는 것은 무방한 것으로 생각된다.

註4)

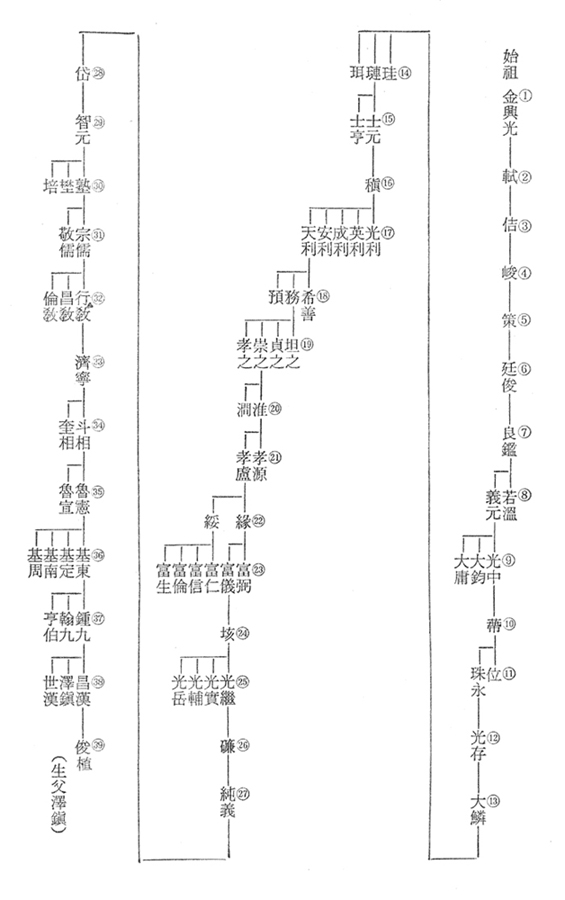

金興光은 憲康王의 第3子 라고도 전하고 神武王의 第3子라고도 傳하여 단정을 하기 어려운 형편이다.

註4)

金興光은 憲康王의 第3子 라고도 전하고 神武王의 第3子라고도 傳하여 단정을 하기 어려운 형편이다.

註5)

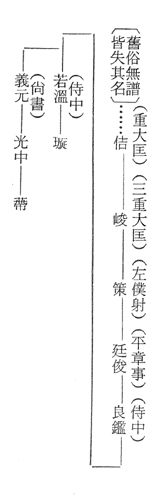

光山金氏禮安派譜에서 宗派의 世系圖를 작성하면 後面 附表와 같다.

註5)

光山金氏禮安派譜에서 宗派의 世系圖를 작성하면 後面 附表와 같다.

註7)

註7)

註9)

이처럼 光山金氏世系에서 그 연결에 취약점이 있는 帶(10世)와 朱永(11世) 時代가 光陽金氏世系에 光山金氏世系를 접속시킨 것과 관련이 있을 수 있는 것으로 推測된다.

註9)

이처럼 光山金氏世系에서 그 연결에 취약점이 있는 帶(10世)와 朱永(11世) 時代가 光陽金氏世系에 光山金氏世系를 접속시킨 것과 관련이 있을 수 있는 것으로 推測된다.

註10)

앞서 제시한 金璉의 准戶口에 의하면, 曾祖 珠永은 金吾衛中郞將同正行隊正, 祖 光存은 興威衛別將同正, 父 大鱗은 追封禮賓卿으로서 璉以前 3代는 下級武官의 地位를 벗어나지 못한 상태였으나, 金璉(1215~1292, 匡靖大夫僉議侍郞贊成事 判版圖司事 致仕, 良簡公)에 이르러 文班의 班列에 서게 되었고, 그후 璉의 子 士元(1257~1319, 三重大匡匡靖大夫僉議侍郞贊成事, 貞景公)과 孫 稹(1292~?, 匡靖大夫政堂文學藝文館大提學知春秋館事, 章榮公)에 이르면, 當時의 名門世族과 通婚하는 名門으로 成長하게 된다. 金稹의 外祖는 文成公 安珦이고, 妻父는 權允明(僉議評理上護軍)이고, 妻外祖는 當代의 閥族인 金方慶(1212~1300)이다. 金稹은 5男 2女를 두었는데 子女들은 原州元氏(元傅, 文純公), 竹州朴氏(朴全之, 文光公), 南陽洪氏(洪子藩, 忠定公), 淸州韓氏, 密陽朴氏 등 當代의 世族과 婚姻을 맺을 수 있었다. 그중 2男 英利의 後孫은 畿湖地方에 살면서 조선시대의 名門으로 발전하였고, 5男 天利의 後孫은 조선초기에 安東地方으로 내려와 光山金氏禮安派가 되었다.

註10)

앞서 제시한 金璉의 准戶口에 의하면, 曾祖 珠永은 金吾衛中郞將同正行隊正, 祖 光存은 興威衛別將同正, 父 大鱗은 追封禮賓卿으로서 璉以前 3代는 下級武官의 地位를 벗어나지 못한 상태였으나, 金璉(1215~1292, 匡靖大夫僉議侍郞贊成事 判版圖司事 致仕, 良簡公)에 이르러 文班의 班列에 서게 되었고, 그후 璉의 子 士元(1257~1319, 三重大匡匡靖大夫僉議侍郞贊成事, 貞景公)과 孫 稹(1292~?, 匡靖大夫政堂文學藝文館大提學知春秋館事, 章榮公)에 이르면, 當時의 名門世族과 通婚하는 名門으로 成長하게 된다. 金稹의 外祖는 文成公 安珦이고, 妻父는 權允明(僉議評理上護軍)이고, 妻外祖는 當代의 閥族인 金方慶(1212~1300)이다. 金稹은 5男 2女를 두었는데 子女들은 原州元氏(元傅, 文純公), 竹州朴氏(朴全之, 文光公), 南陽洪氏(洪子藩, 忠定公), 淸州韓氏, 密陽朴氏 등 當代의 世族과 婚姻을 맺을 수 있었다. 그중 2男 英利의 後孫은 畿湖地方에 살면서 조선시대의 名門으로 발전하였고, 5男 天利의 後孫은 조선초기에 安東地方으로 내려와 光山金氏禮安派가 되었다.

註11)

그후 禮安派는 烏川에서 最近(安東 댐으로 水沒되기 이전)까지 살아왔다.

註11)

그후 禮安派는 烏川에서 最近(安東 댐으로 水沒되기 이전)까지 살아왔다.

註12)

註12)

註13)

敎書는 대개 文臣에 의하여 製進된 것이다. 本書의 敎書는 使命訓諭敎書에 해당한다.

註13)

敎書는 대개 文臣에 의하여 製進된 것이다. 本書의 敎書는 使命訓諭敎書에 해당한다.

註14)

敎旨에는 「施命之寶」를 찍되, 紅牌와 白牌만은 「科擧之寶」를 찍는다. 朝鮮初期에는 「王旨」라고 하였고 大韓民國時代에는 「勅命」이라고 하였다.

註14)

敎旨에는 「施命之寶」를 찍되, 紅牌와 白牌만은 「科擧之寶」를 찍는다. 朝鮮初期에는 「王旨」라고 하였고 大韓民國時代에는 「勅命」이라고 하였다.

註15)

「敎牒」은 吏·兵曹에서 발급하지만 王命에 의한 것이므로 國王의 發給文書로 다뤄도 좋을 것이다. 敎牒에는 「吏曹之印」 또는 「兵曹之印」을 찍는다. 특히 한사람의 告身은 敎牒에서 敎旨로 연결되는 것이므로 함께 취급하는 것이 마땅하다. 便宜上 差帖도 함께 포함시켰다. 本書에서는 各人을 世系順·兄弟順으로 排列하고 各人의 敎旨·敎牒은 發給年代順으로 놓았다. 그리고 配(夫人)는 夫의 文書 다음에 두었다.

註15)

「敎牒」은 吏·兵曹에서 발급하지만 王命에 의한 것이므로 國王의 發給文書로 다뤄도 좋을 것이다. 敎牒에는 「吏曹之印」 또는 「兵曹之印」을 찍는다. 특히 한사람의 告身은 敎牒에서 敎旨로 연결되는 것이므로 함께 취급하는 것이 마땅하다. 便宜上 差帖도 함께 포함시켰다. 本書에서는 各人을 世系順·兄弟順으로 排列하고 各人의 敎旨·敎牒은 發給年代順으로 놓았다. 그리고 配(夫人)는 夫의 文書 다음에 두었다.

|

人名 |

世系 |

敎旨 |

敎牒 |

差帖 |

合計 |

備考 |

|

金 孝 盧 |

21 |

1 |

2 |

|

3 |

追贈敎旨, 代加敎牒 |

|

金緣 |

22 |

28 |

21 |

|

49 |

敎旨 중 2件은 紅牌 |

|

金 富 弼 |

23 |

2 |

|

|

2 |

追贈 1, 贈諡 1 |

|

″ 夫人 |

|

1 |

|

|

1 |

追贈 |

|

金 富 儀 |

23 |

1 |

1 |

|

2 |

白牌 |

|

金垓 |

24 |

4 |

1 |

|

5 |

白牌 1, 紅牌 1, 其他 追贈 |

|

″ 夫人 |

|

2 |

|

|

2 |

追贈 |

|

金 光 繼 |

25 |

1 |

|

1 |

2 |

追贈敎旨(岱) |

|

″ 夫人 |

|

1 |

|

|

1 |

″ |

|

金𥖝 |

26 |

1 |

|

|

1 |

″ |

|

″ 夫人 |

|

1 |

|

|

1 |

″ |

|

金 純 義 |

27 |

1 |

|

|

1 |

″ |

|

″ 夫人 |

|

1 |

|

|

1 |

″ |

|

金岱 |

28 |

6 |

1 |

|

7 |

散階 |

|

″ 夫人 |

|

4 |

|

|

4 |

從夫職 |

|

金 智 元 |

29 |

|

1 |

|

1 |

|

|

合計 |

|

55 |

27 |

1 |

83 |

|

註16)

朝鮮時代의 官僚制度·兩班社會의 性格을 규명하는데 중요한 示唆를 줄 수 있는 자료이다. 그 밖의 敎旨·敎牒은 資料로서 별 價値가 없는 것으로 간주하기 쉬우나 이와 같이 한 家門의 연결된 文書는 한 家門의 硏究는 勿論이고 當時의 兩班·官僚社會를 연구하는데 중요한 資料가 될 수 있다.

註16)

朝鮮時代의 官僚制度·兩班社會의 性格을 규명하는데 중요한 示唆를 줄 수 있는 자료이다. 그 밖의 敎旨·敎牒은 資料로서 별 價値가 없는 것으로 간주하기 쉬우나 이와 같이 한 家門의 연결된 文書는 한 家門의 硏究는 勿論이고 當時의 兩班·官僚社會를 연구하는데 중요한 資料가 될 수 있다.

註17)

完文에는 年號를 쓰지 않고 干支로 表示되므로 年代推定에 문제가 있으나 關係文書나 人名이 있을 경우 年代를 확인할 수 있다.

註17)

完文에는 年號를 쓰지 않고 干支로 表示되므로 年代推定에 문제가 있으나 關係文書나 人名이 있을 경우 年代를 확인할 수 있다.

註18)

決訟立案은 訴訟事實을 모두 謄書하고 勝訴事實을 認證(判決)하므로 자연히 長文의 文書가 되고 있다. 繼後立案은 대개 禮曺에서 發給하나, 繼後上에

註18)

決訟立案은 訴訟事實을 모두 謄書하고 勝訴事實을 認證(判決)하므로 자연히 長文의 文書가 되고 있다. 繼後立案은 대개 禮曺에서 發給하나, 繼後上에

註19)

註19)

|

文書번호 |

年度 |

內容 |

發給者 |

受取者 |

備 考 |

|

1 |

1480 |

繼後 |

禮曺 |

金淮家門 |

四寸孫 金孝盧를 金孝之에 繼後. |

|

2 |

1483 |

繼後 |

司憲府 |

金淮家門 |

″ ″ |

|

3 |

1627 |

繼後 |

禮曺 |

金光繼家 |

同生兄 金光實의 三子𥖝을 金光繼에 繼後 |

|

4 |

1660 |

繼後 |

禮曺 |

金𥖝家 |

同生弟 金{石+先}의 子 純剛을 金𥖝에 繼後 |

|

5 |

1517 |

奴婢決訟 |

安東府 |

金孝盧 |

金孝盧와 南處崐간의 奴婢相爭決訟 |

|

6 |

17세기前半 |

奴婢決訟 |

兼府尹 |

奴萬江 |

奴婢相爭決訟立案 |

|

7 |

1768 |

土地決訟 |

安東府 |

金若龍 |

土地(田畓)相爭決訟立案 |

註20)

戶主가 戶口單子 2部를 作成하여 올리면 里任·面任 또는 色吏들의 對照를 거쳐 州郡에 보내지고, 州郡에서는 舊臺帳 또는 관계문서를 대조하여 誤錯의 有無를 확인한 후 1部는 單子를 제출한 戶主에게 還付되고 1部는 帳籍을 改修하는데 資料로 利用한 것으로 보인다. 지금 古文書로서 傳來되는 「戶口單子」는 還付된 것이다.

註20)

戶主가 戶口單子 2部를 作成하여 올리면 里任·面任 또는 色吏들의 對照를 거쳐 州郡에 보내지고, 州郡에서는 舊臺帳 또는 관계문서를 대조하여 誤錯의 有無를 확인한 후 1部는 單子를 제출한 戶主에게 還付되고 1部는 帳籍을 改修하는데 資料로 利用한 것으로 보인다. 지금 古文書로서 傳來되는 「戶口單子」는 還付된 것이다.

註21)

註21)

|

번호 |

年 代 |

戶 主 |

備 考 |

번호 |

年 代 |

戶 主 |

備 考 |

|

1 |

1301 (1261) |

朝散大夫金璉 |

准戶口寫本 |

24 |

1828 |

幼學金行敎 |

戶口單子 |

|

1 |

1333 |

匡靖大夫金稹 |

戶口單子寫本 |

25 |

1739 |

幼學金源敎 |

″ |

|

2 |

1636 |

幼學金光實 |

准戶口 |

26 |

1837 |

幼學金濟寧 |

″ |

|

3 |

1666 |

幼學金礪 |

准戶口 |

27 |

1837 |

幼學金濟杰 |

″ |

|

4 |

1666 |

幼學金 {石+先} |

戶口單子 |

28 |

1839 |

幼學金斗相 |

″ |

|

5 |

1666 |

幼學金純義 |

戶口單子 |

29 |

1845 |

同 上 |

″ |

|

6 |

1702 |

幼學金純義 |

准戶口 |

30 |

1848 |

同 上 |

″ |

|

7 |

1711 |

金 岱 |

准戶口 |

31 |

1851 |

同 上 |

″ |

|

8 |

1729 |

金 岱 |

准戶口 |

32 |

1854 |

同 上 |

″ |

|

9 |

1741 |

通德郞金岱 |

戶口單子 |

33 |

1857 |

同 上 |

″ |

|

10 |

1732 |

通德郞金智元 |

″ |

34 |

1860 |

同 上 |

″ |

|

11 |

1753 |

通德郞金智元 |

″ |

35 |

1864 |

同 上 |

″ |

|

12 |

1759 |

同 上 |

″ |

36 |

1867 |

同 上 |

″ |

|

13 |

1762 |

同 上 |

″ |

37 |

1870 |

同 上 |

″ |

|

14 |

1765 |

同 上 |

″ |

38 |

1873 |

幼學金魯憲 |

″ |

|

15 |

1750 |

幼學金德元 |

″ |

39 |

1878 |

幼學金魯憲 |

″ |

|

16 |

1768 |

幼學金墩 |

″ |

40 |

1884 |

同 上 |

″ |

|

17 |

1777 |

同 上 |

″ |

41 |

1890 |

同 上 |

″ |

|

18 |

1774 |

幼學金埉 |

″ |

42 |

1897 |

同 上 |

″ |

|

19 |

1801 |

幼學金宗儒 |

″ |

43 |

1897 |

幼學金魯成 |

″ |

|

20 |

1808 |

幼學金敬儒 |

″ |

44 |

未詳 |

未 詳 |

准戶口 |

|

21 |

1795 |

幼學金漢儒 |

″ |

45 |

1819 |

幼學金行敎 |

戶口單子 |

|

22 |

1801 |

幼學金有鍾 |

″ |

46 |

未詳 |

幼學李龜晦 |

″ |

|

23 |

1834 |

幼學金行敎 |

″ |

|

|

|

|

註22)

비록 寫本이지만 金璉의 准戶口는 그가 47歲때인 1261년에 成籍된 帳籍에 準하여 1301년에 謄給된 것임으로 1261年度의 准戶口의 모습을 보여주는 資料로서, 金稹의 推尋戶口單子와 함께 高麗後期社會史硏究에 資料가 되겠다.

註22)

비록 寫本이지만 金璉의 准戶口는 그가 47歲때인 1261년에 成籍된 帳籍에 準하여 1301년에 謄給된 것임으로 1261年度의 准戶口의 모습을 보여주는 資料로서, 金稹의 推尋戶口單子와 함께 高麗後期社會史硏究에 資料가 되겠다.

註23)

註23)

|

試券番號 |

年 代 |

作 成 者 |

科擧種類 |

文章種類 |

|

1 |

1555 |

金 富 儀 |

小 科 |

策 |

|

2 |

1587 |

金 垓 |

" |

策 |

|

3 |

1609 |

金 光 繼 |

" |

策 |

|

4 |

1555 |

金 富 儀 |

" |

賦 |

|

5 |

1615 |

金 光 繼 |

" |

賦 |

|

6 |

1822 |

金 濟 寧 |

" |

賦 |

|

7 |

1848 |

金 斗 相 |

" |

賦 |

註24)

그 形式이 거의 그대로 朝鮮時代에 계속되고 있다. 形式에 크게 차이가 보이는 것은, 高麗時代와 朝鮮前期에는 所志에 年號를 써서 그 年代가 분명한데,

註24)

그 形式이 거의 그대로 朝鮮時代에 계속되고 있다. 形式에 크게 차이가 보이는 것은, 高麗時代와 朝鮮前期에는 所志에 年號를 써서 그 年代가 분명한데,

註25)

오히려 朝鮮後期에는 干支만을 記載하여 年代推定에 곤란이 있다.

註25)

오히려 朝鮮後期에는 干支만을 記載하여 年代推定에 곤란이 있다.

|

內 容 別 |

일련번호 |

年 代 |

「所志」類 種類 |

|

忠義贈職事 |

1~3(3件) |

1812~1813 |

上書 |

|

諡號是非事 |

4~8(5件) |

1826~1827 |

上書 |

|

山訟事 |

9~77(69件) |

1709~1899 |

所志, 上書, 等狀 |

|

土地訟事 |

78~94(17件) |

1657~1898 |

所志, 上書, 招辭, 告目, 議送 |

|

身役·布等 免除事 |

95~111(17件) |

1691~1900 |

上書, 所志 |

|

立旨請願事 |

112~116(5件) |

1693~1829 |

所志, 等狀 |

|

其他事 |

117~123(7件) |

1693~1825 |

上書, 所志, 白活 |

註26)

和會文記에는 官署(官의 公證)가 필요없고, 그것으로 완전한 分財文書가 된다.

註26)

和會文記에는 官署(官의 公證)가 필요없고, 그것으로 완전한 分財文書가 된다.

註27)

그러나 分執에 참여하는 相續人들의 着名을 필요로 하며, 相續人은 그 수효대로 文記를 작성하여 1部씩 보관하게 된다.

註27)

그러나 分執에 참여하는 相續人들의 着名을 필요로 하며, 相續人은 그 수효대로 文記를 작성하여 1部씩 보관하게 된다.

註28)

와 같은 것이다.

註28)

와 같은 것이다.

註29)

遺書는 遺言을 文書로 作成한 것으로, 死後의 家內 諸般事의 처리에 관한 것이 그 내용을 이루고 있다. 조선시대 兩班의 유서의 내용은 대개 祖先의 奉祀문제와 財産分配가 그 중심을 이루고 있다. 그러므로 대개의 遺書는 分財記의 性格을 갖는다.

註29)

遺書는 遺言을 文書로 作成한 것으로, 死後의 家內 諸般事의 처리에 관한 것이 그 내용을 이루고 있다. 조선시대 兩班의 유서의 내용은 대개 祖先의 奉祀문제와 財産分配가 그 중심을 이루고 있다. 그러므로 대개의 遺書는 分財記의 性格을 갖는다.

|

번호 |

文書種類 |

年代 |

財 主 |

受取者·分衿者 |

備考·財産形態 |

|

1 |

分衿文記① |

1429 |

父 金務 |

子女 및 內外孫子女 |

奴婢(337口) |

|

2 |

″ ② |

1492 |

母盧氏(金淮妻) |

子女(三男妹) |

奴婢(70餘口) |

|

3 |

″ ③ |

1528 |

祖母吳氏(李從諒妻) |

孫女, 曾孫子女 |

奴婢, 土地(金緣妻衿) |

|

4 |

″ ④ |

1560 |

母 |

三女 |

奴婢(長女李諤宗妻) |

|

5 |

″ ⑤ |

1581 |

父李耻 |

子女 |

奴婢, 土地(女金富儀妻) |

|

6 |

傳係文記① |

1567 |

養父母金富弼夫婦 |

養子老眉 |

家舍,奴婢,土地(緘辭,招辭,立案) |

|

7 |

和會文記① |

1550 |

|

金緣男妹 |

癸位畓, 奉祀 |

|

8 |

″ ② |

1550 |

|

金緣男妹 |

奴婢 |

|

9 |

″ ③ |

1550 |

|

金緣男妹 |

土地 |

|

10 |

″ ④ |

1550경 |

|

金緣男妹 |

奴婢 |

|

11 |

″ ⑤ |

1559 |

|

金富弼男妹 |

奴婢 |

|

12 |

″ ⑥ |

1559경 |

|

金富弼男妹 |

土地 |

|

13 |

″ ⑦ |

1566 |

|

金緣男妹 |

奴婢 |

|

14 |

″ ⑧ |

1590경 |

|

河就深子女 |

土地(季女金富弼妻河氏) |

|

15 |

″ ⑨ |

1601 |

|

金光繼男妹 |

土地, 奴婢 |

|

16 |

″ ⑩ |

1620경 |

|

金光繼男妹 |

土地, 奴婢 |

|

17 |

″ ⑪ |

1619 |

|

李宰子女 |

土地(二女金垓妻李氏) |

|

18 |

″ ⑫ |

1627 |

|

李生員子女 |

土地, 奴婢(四女金光繼妻李氏) |

|

19 |

和會文記⑬ |

1667 |

|

李潤雨子女 |

土地, 奴婢(三女金磏妻李氏) |

|

20 |

″ ⑭ |

1709 |

|

金光繼兄弟家 |

奴婢(遺漏奴婢) |

|

21 |

許與文記① |

1464 |

外祖盧應 |

外孫金孝盧 |

奴婢4口(所志, 條目, 立案付) |

|

22 |

″ ② |

1480 |

金孝之妻黃氏 |

繼後子金孝盧 등 |

家舍, 土地(緘辭, 招辭, 立案付) |

|

23 |

″ ③ |

1480 |

金孝之妻黃氏 |

繼後子金孝盧 등 |

奴婢(招辭, 緘辭, 立案付) |

|

24 |

″ ④ |

1508 |

金孝源妻吳氏 |

三寸姪金緣 |

奴婢20口,田畓3結(緘辭,招辭,立案付) |

|

25 |

″ ⑤ |

1517 |

李繼世妻鄭氏 |

五寸姪女金緣妻 |

奴婢(緘辭, 招辭, 立案) |

|

26 |

″ ⑥ |

1531 |

金綏妻金氏 |

夫四寸兄金緣 |

奴婢 |

|

27 |

″ ⑦ |

癸丑 |

從祖 |

從孫 |

土地 |

|

28 |

別給文記① |

1480 |

金孝之妻黃氏 |

繼後子金孝盧 |

奴婢2口(生員入格)(招辭,緘辭,立案) |

|

29 |

″ ② |

1510 |

李繼世 |

五寸姪女夫金緣 |

奴婢 |

|

30 |

″ ③ |

1514 |

孼三寸叔金 |

嫡三寸姪金緣 |

奴婢(所志, 招辭, 立案) |

|

31 |

″ ④ |

1528 |

祖金孝盧 |

孫子金富儀 |

奴婢 |

|

32 |

″ ⑤ |

1529 |

李完守妻潘氏 |

三寸姪壻金緣 |

奴婢(緘辭, 招辭, 立案) |

|

33 |

″ ⑥ |

1538 |

母李氏 |

子金緣 |

土地, 奴婢 |

|

34 |

″ ⑦ |

1538 |

父金緣 |

子金富弼 |

奴婢 |

|

35 |

″ ⑧ |

1539 |

母李氏 |

子金緣 |

土地, 奴婢 |

|

36 |

″ ⑨ |

1541 |

母? |

金富弼 |

土地, 奴婢 |

|

37 |

″ ⑩ |

1543 |

曺致唐妻李氏 |

女壻金緣 |

土地 |

|

38 |

″ ⑪ |

1543 |

母李氏 |

子金緣 |

土地 |

|

39 |

″ ⑫ |

1559 |

父金富儀 |

子金垓 |

奴婢 |

|

40 |

″ ⑬ |

1573 |

外祖母安氏 |

外孫金垓? |

土地, 奴婢 |

|

41 |

″ ⑭ |

1590 |

? |

孫壻 |

奴婢 |

|

42 |

″ ⑮ |

1597 |

祖母金富儀妻李氏 |

孫金光繼妻李氏 |

奴婢 |

|

43 |

″ (16) |

1600 |

金治妻河氏 |

? |

奴婢 |

|

44 |

″ (17) |

1612 |

李生員妻郭氏 |

二女金光繼妻 |

奴婢 |

|

45 |

″ (18) |

1641 |

母蔡氏 |

末女金𥖝妻李氏 |

奴婢 |

|

46 |

″ (19) |

1708 |

父金純義 |

子女(岱·嶠 등) |

奴婢 |

|

47 |

″ (20) |

1731 |

父金岱 |

長子金智元 |

奴婢(背頉) |

註30)

註30)

註31)

그리고 朝鮮初期에 있어서 土地·家舍의 賣買는 모두 賣買契約이 있은 후 100日 內에 官에 告하여 立案을 받도록 규정하였다.

註31)

그리고 朝鮮初期에 있어서 土地·家舍의 賣買는 모두 賣買契約이 있은 후 100日 內에 官에 告하여 立案을 받도록 규정하였다.

註32)

官의 立案節次는 ①買受人이 立案을 申請하는 所志를 官에 제출하면, ②官에서는 이를 검토한 후 「立案」發給 決定에 대한 題音(處分)을 「所志」餘白(左邊下端)에 記入하고, ③賣渡人(財主)·證人·筆執으로부터 賣買事實을 확인하는 招辭(陳述)를 받은 후, ④ 立案을 成給하게 된다. 그리고 文記·所志·招辭·立案을 粘連(連接)하고 粘連處 및 數個處에 官印을 押하고 狀者(所志를 올린 사람)에게 還付하게 된다. 이러한 官의 立案制度는 後期까지도 一部 행해지고 있으나 實際로는 實施初부터 철저히 준행되지는 못하였으며

註32)

官의 立案節次는 ①買受人이 立案을 申請하는 所志를 官에 제출하면, ②官에서는 이를 검토한 후 「立案」發給 決定에 대한 題音(處分)을 「所志」餘白(左邊下端)에 記入하고, ③賣渡人(財主)·證人·筆執으로부터 賣買事實을 확인하는 招辭(陳述)를 받은 후, ④ 立案을 成給하게 된다. 그리고 文記·所志·招辭·立案을 粘連(連接)하고 粘連處 및 數個處에 官印을 押하고 狀者(所志를 올린 사람)에게 還付하게 된다. 이러한 官의 立案制度는 後期까지도 一部 행해지고 있으나 實際로는 實施初부터 철저히 준행되지는 못하였으며

註33)

壬亂前後부터는 立案없이 新舊文記의 引渡로서 賣買가 成立되는 것이 일반적이다.

註33)

壬亂前後부터는 立案없이 新舊文記의 引渡로서 賣買가 成立되는 것이 일반적이다.

|

文書番號 |

件數 |

內 容 |

時 代 |

備 考 |

|

1~165 |

165 |

土地賣買 |

1487~1877 |

(1)번 文書:所志·招辭·立案付 |

|

166~170 |

5 |

牌旨 |

|

(6)번 文書를 합하여 6件 |

|

171~172 |

2 |

土地權賣 |

1861~1892 |

|

|

173 |

1 |

土地還退 |

1824 |

|

|

174~176 |

3 |

土地相換 |

1845~1908 |

|

|

177 |

1 |

土地典當 |

1872 |

|

|

178 |

1 |

家屋賣買 |

1831 |

|

|

179~181 |

3 |

土地家屋賣買 |

1884~1909 |

(50)번 文書도 土地·家屋賣買 |

|

文書番號 |

內 容 |

年代 |

財 主 |

買受者 |

賣渡事由 |

價 格 |

備 考 |

|

1 |

奴一口賣買 |

1544 |

禹壁 |

金富弼 |

私債 |

楮貨四千장 |

文記·招辭·立案 |

|

2 |

婢一口賣買 |

1708 |

柳漢弼 |

金岱 |

貧寒 |

錢文20兩 |

文記·招辭 |

|

3 |

男妹自賣 |

1793 |

別心 등 |

柳生員 |

無路救活 |

錢文10兩 |

所志·文記·招辭·立案 |

|

文 書 番 號 |

件 數 |

內 容 |

年 代 |

|

1~152 |

152 |

安 信 |

1643~1967 |

|

153~210 |

58 |

用 務 |

1564~1948 |

|

211~219 |

9 |

贈 呈 |

1722~1867 |

|

220~282 |

63 |

慶 吊 |

1690~1932 |

|

283~289 |

7 |

通 告 |

1895~1931 |

|

290~474 |

185 |

安 信 |

未詳 |

|

475~584 |

110 |

用 務 |

〃 |

|

585~610 |

26 |

贈 呈 |

〃 |

|

611~640 |

30 |

慶 吊 |

〃 |

|

641~647 |

7 |

通 告 |

〃 |