소장처 고문서 특징

- 홈

- 소장 고문서

- 소장처 고문서 특징

註1)

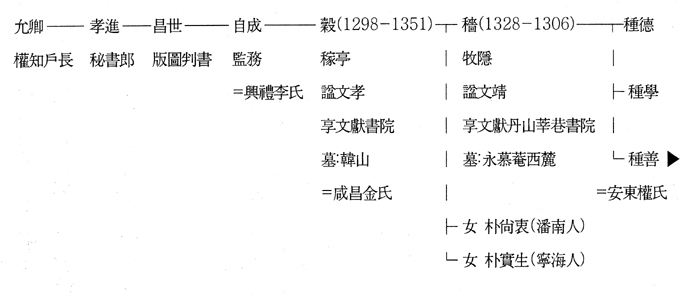

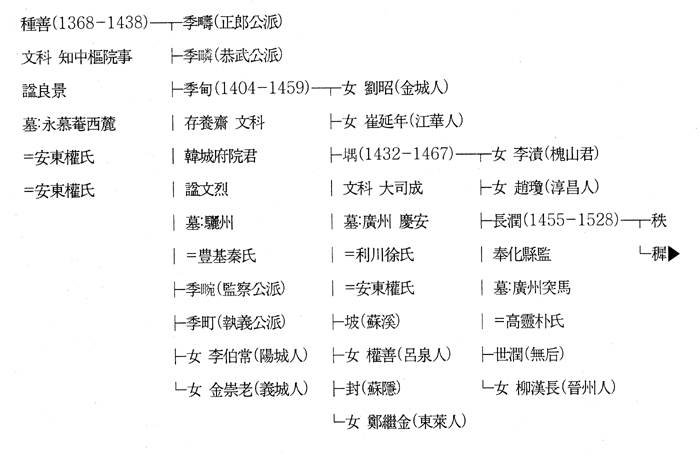

, 派祖는 牧隱의 손자 李季甸이었다. 牧隱의 3자 李種善(知中樞院事:良景公)의 세째 아들로 태어난 李季甸은 1427년(世宗 9) 문과에 합격하여 당대의 수재들이 모이는 集賢殿에 선발되는 영광을 누렸다. 이후 그는 뛰어난 학식과 문장을 바탕으로 1436년(世宗 18) 집현전 校理 재직시에는 세종의 명에 의해『綱目』의 주석 작업에 참여하기도 했으며, 大提學으로서 일국의 文柄을 잡기도 했다. 이는 稼亭·牧隱 이래의 文翰家로서의 전통이 면면히 이어졌음을 말해주는 것이라 하겠다.

註1)

, 派祖는 牧隱의 손자 李季甸이었다. 牧隱의 3자 李種善(知中樞院事:良景公)의 세째 아들로 태어난 李季甸은 1427년(世宗 9) 문과에 합격하여 당대의 수재들이 모이는 集賢殿에 선발되는 영광을 누렸다. 이후 그는 뛰어난 학식과 문장을 바탕으로 1436년(世宗 18) 집현전 校理 재직시에는 세종의 명에 의해『綱目』의 주석 작업에 참여하기도 했으며, 大提學으로서 일국의 文柄을 잡기도 했다. 이는 稼亭·牧隱 이래의 文翰家로서의 전통이 면면히 이어졌음을 말해주는 것이라 하겠다.

註2)

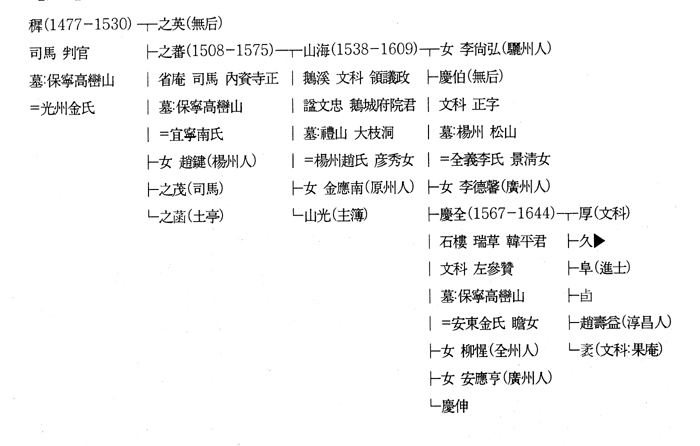

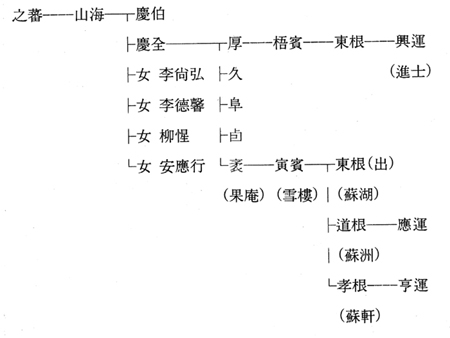

李滉 외에도 李珥·黃俊良 등 당대의 석학들이 다녀간 유서 깊은 곳이 되었다. 후일 그의 아들 李山海가 동서분당시에 東人으로 활동한 것도 李之蕃과 이황 사이의 師友 관계와 결코 무관하지 않을 것이다. 그리고 이 곳 龜潭은 한산이씨의 정신적인 고향으로 인식된 나머지 이지전 이후에도 수백년 동안 別業으로 경영되었고, 李久·李運根·李德運의 산소도 여기에 있었다.( ☞ 龜潭經營은 후술)

註2)

李滉 외에도 李珥·黃俊良 등 당대의 석학들이 다녀간 유서 깊은 곳이 되었다. 후일 그의 아들 李山海가 동서분당시에 東人으로 활동한 것도 李之蕃과 이황 사이의 師友 관계와 결코 무관하지 않을 것이다. 그리고 이 곳 龜潭은 한산이씨의 정신적인 고향으로 인식된 나머지 이지전 이후에도 수백년 동안 別業으로 경영되었고, 李久·李運根·李德運의 산소도 여기에 있었다.( ☞ 龜潭經營은 후술)

註3)

이 家傳의 과학적 신빙성은 차치하고라도 李穉의 산소가 명당인 것 만은 분명한데, 이 이야기는 일반인들에게도 널리 알려져 있다.

註3)

이 家傳의 과학적 신빙성은 차치하고라도 李穉의 산소가 명당인 것 만은 분명한데, 이 이야기는 일반인들에게도 널리 알려져 있다.

註4)

註4)

註5)

여주이씨 출신의 큰사위 이상홍(春洲:文科)은 湖堂에도 선발된 문사로 李瀷(星湖)의 증조 李尙毅(少陵)은 그의 아우이다. 장자 慶伯 역시 명문 全義李氏와 혼인하였고, 둘째사위 이덕형(漢陰:文科)은 영의정을 지냈다. 차자 慶全은 안동김씨 金瞻의 딸과 혼인하였는데, 金瞻(荷塘:文科)은 許篈(荷谷)·洪迪(荷衣)와 더불어 세칭「三荷」로 지칭된 文士로 許曄(草塘)의 딸 許蘭雪軒의 시아버지이기도 하다.

註5)

여주이씨 출신의 큰사위 이상홍(春洲:文科)은 湖堂에도 선발된 문사로 李瀷(星湖)의 증조 李尙毅(少陵)은 그의 아우이다. 장자 慶伯 역시 명문 全義李氏와 혼인하였고, 둘째사위 이덕형(漢陰:文科)은 영의정을 지냈다. 차자 慶全은 안동김씨 金瞻의 딸과 혼인하였는데, 金瞻(荷塘:文科)은 許篈(荷谷)·洪迪(荷衣)와 더불어 세칭「三荷」로 지칭된 文士로 許曄(草塘)의 딸 許蘭雪軒의 시아버지이기도 하다.

註6)

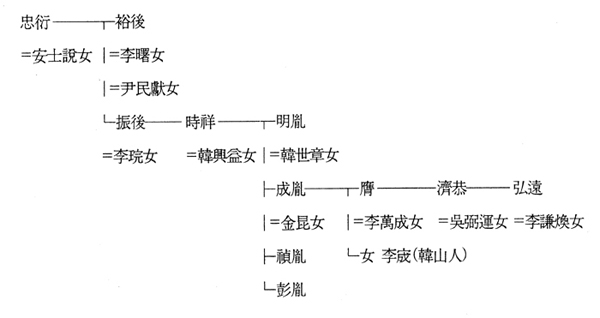

『韓山李氏世譜』(1905年刊)에 따르면, 이산해의 가계를 계승한 것은 장자 경백이 아닌 차자 경전이었다.

註6)

『韓山李氏世譜』(1905年刊)에 따르면, 이산해의 가계를 계승한 것은 장자 경백이 아닌 차자 경전이었다.

註7)

하지만 한산이씨의 각종 족보류에 의거할 때 이산해의 가통은 이경전에게로 이어진 것으로 나타나는 바 본서에서도 여기에 준하여 가계를 서술하고자 한다.

註7)

하지만 한산이씨의 각종 족보류에 의거할 때 이산해의 가통은 이경전에게로 이어진 것으로 나타나는 바 본서에서도 여기에 준하여 가계를 서술하고자 한다.

註8)

, 홍문관·예문관·성균관·승정원·이조·예조·형조 등 청요직은 거치지 않은 것이 없을 정도로 관료로서는 최고의 길을 걸었다. 그리고 뛰어난 학식과 문장을 바탕으로 1623년에는 奏請使로서 尹暄, 李民宬과 함께 중국을 다녀오기도 했다. 1627년에는 강화도에서 인조를 호종하였고, 1636년에는 신하로서의 최고의 영광인 耆老所에 들어갔으며, 남한산성에서 인조를 호종한 공으로 숭록대부에 올랐다. 이처럼 그는 환력이 화려함에도 불구하고 염결을 지켜 淸白吏에 錄選되었고

註8)

, 홍문관·예문관·성균관·승정원·이조·예조·형조 등 청요직은 거치지 않은 것이 없을 정도로 관료로서는 최고의 길을 걸었다. 그리고 뛰어난 학식과 문장을 바탕으로 1623년에는 奏請使로서 尹暄, 李民宬과 함께 중국을 다녀오기도 했다. 1627년에는 강화도에서 인조를 호종하였고, 1636년에는 신하로서의 최고의 영광인 耆老所에 들어갔으며, 남한산성에서 인조를 호종한 공으로 숭록대부에 올랐다. 이처럼 그는 환력이 화려함에도 불구하고 염결을 지켜 淸白吏에 錄選되었고

註9)

, 1644년 草洞(京第)에서 78세를 일기로 사망하였다. 그의 행적은 行狀(李袤撰), 墓誌(金斗南撰), 神道碑銘(蔡濟恭撰)에 자세하게 기록되어 있으며, 산소는 保寧 高巒山에 있다.

註9)

, 1644년 草洞(京第)에서 78세를 일기로 사망하였다. 그의 행적은 行狀(李袤撰), 墓誌(金斗南撰), 神道碑銘(蔡濟恭撰)에 자세하게 기록되어 있으며, 산소는 保寧 高巒山에 있다.

註10)

註10)

註11)

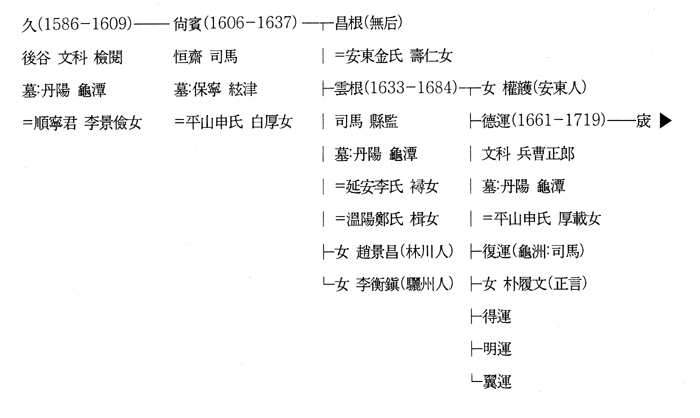

이 중 次子 李久가 바로 修堂의 10대조 翰林公이다.

註11)

이 중 次子 李久가 바로 修堂의 10대조 翰林公이다.

註12)

註12)

|

성명 |

출생지 |

사망지 |

묘소 |

호구상의 거주지 |

기타우거지 |

|

李之蕃 |

|

漢陽(南山) |

保寧 高巒山 |

|

o保寧·丹陽 o漢陽: 終南山 |

|

李山海 |

漢陽(皇華坊) |

漢陽(長通坊) |

禮山 大枝洞 |

|

o保寧·南陽·新昌 o漢陽: 南山·長通坊 o近畿: 銅鵲·露梁 |

|

李慶全 |

漢陽(南學洞) |

草洞 |

保寧 高巒山 |

|

|

|

李久 |

漢陽(五松亭) |

漢陽(水閣) |

丹陽 龜潭 |

|

|

|

李尙賓 |

漢陽(水閣) |

禮山 大枝洞 |

保寧 弦津 |

|

|

|

李雲根 |

漢陽(銅峴) |

禮山 大枝洞 |

丹陽 龜潭 |

o 禮山 大枝洞面 閑暇里(1666) o 漢陽 大平坊 惠民署契(1678) o 丹陽 長林里(1669) |

|

|

李德運 |

禮山 大枝洞 |

禮山 大枝洞 |

丹陽 龜潭 |

o 大枝洞面 古邑寺里(1687) o 漢陽 會賢坊·長興庫洞(1696) o 大枝洞面 內項里(1717) |

|

|

李宬 |

禮山 大枝洞 |

禮山 大枝洞 |

禮山 大枝洞 |

o 丹陽 東面 長林里(1702) o 大枝洞面 內項里(1735) |

|

|

李秀逸 |

洪州 杜陵村 |

禮山 大枝洞 |

保寧 柒峴 |

o 丹陽 東面 長林里(1747) o 大枝洞面 內項里(1762) |

|

註13)

그러나 이 때까지도 주거의 기반은 역시 서울에 있었는데, 예산을 주거지로 활용한 사람은 李久의 부인 全州李氏였다. 전주이씨(1588-1668)는 宗室 順寧君 李景儉의 따님으로 1605년 18세의 나이로 이구에게 시집을 왔다. 이듬해인 1606년 외아들 尙賓을 낳았으나 1609년 남편 이구가 24세의 나이로 사망함으로써 졸지에 청상과부가 되었던 것이다.

註13)

그러나 이 때까지도 주거의 기반은 역시 서울에 있었는데, 예산을 주거지로 활용한 사람은 李久의 부인 全州李氏였다. 전주이씨(1588-1668)는 宗室 順寧君 李景儉의 따님으로 1605년 18세의 나이로 이구에게 시집을 왔다. 이듬해인 1606년 외아들 尙賓을 낳았으나 1609년 남편 이구가 24세의 나이로 사망함으로써 졸지에 청상과부가 되었던 것이다.

註14)

, 여장부적인 기질이 있어 喪夫의 시련 속에서도 아들 상빈을 사마시에 입격시키고, 禮山卜居(大枝洞面)를 단행하는 등 家庭經營에 충실하였다. 다만 예산복거의 정확한 시기는 미상인데, 대략 顯宗(1660-1674) 연간으로 추정된다.

註14)

, 여장부적인 기질이 있어 喪夫의 시련 속에서도 아들 상빈을 사마시에 입격시키고, 禮山卜居(大枝洞面)를 단행하는 등 家庭經營에 충실하였다. 다만 예산복거의 정확한 시기는 미상인데, 대략 顯宗(1660-1674) 연간으로 추정된다.

註15)

이런 정황을 종합할 때 한산이씨의 실질적인 예산 입향조는 李雲根으로 보는 것도 무리는 아닐 것 같다.

註15)

이런 정황을 종합할 때 한산이씨의 실질적인 예산 입향조는 李雲根으로 보는 것도 무리는 아닐 것 같다.

註16)

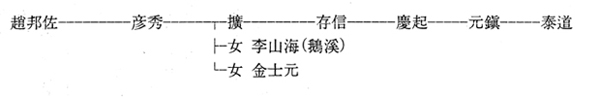

결국 이운근은 남인명가 연안이씨 芹谷家門의 사위가 됨으로서 사회적 기반을 보다 강화할 수 있었고, 한산이씨가 남인의 주요 가문으로 성장하는 데에도 커다란 양향을 미쳤다. 그리고 그의 매부 趙景昌·李衡鎭 역시 명가의 자제들이었다. 조경창은 이경전과 교유가 깊었고, 함께 三田度碑文의 찬자로까지 내정되었던 趙希逸(竹陰)의 손자였고, 李衡鎭 역시 이경전의 宦友로서 전술한「靑楓稧帖」에도 함께 참여한 李尙毅(少陵)의 손자였다.

註16)

결국 이운근은 남인명가 연안이씨 芹谷家門의 사위가 됨으로서 사회적 기반을 보다 강화할 수 있었고, 한산이씨가 남인의 주요 가문으로 성장하는 데에도 커다란 양향을 미쳤다. 그리고 그의 매부 趙景昌·李衡鎭 역시 명가의 자제들이었다. 조경창은 이경전과 교유가 깊었고, 함께 三田度碑文의 찬자로까지 내정되었던 趙希逸(竹陰)의 손자였고, 李衡鎭 역시 이경전의 宦友로서 전술한「靑楓稧帖」에도 함께 참여한 李尙毅(少陵)의 손자였다.

註17)

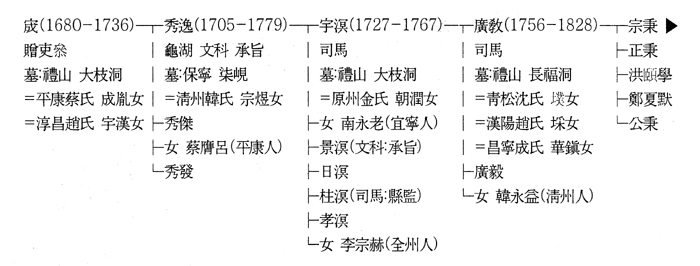

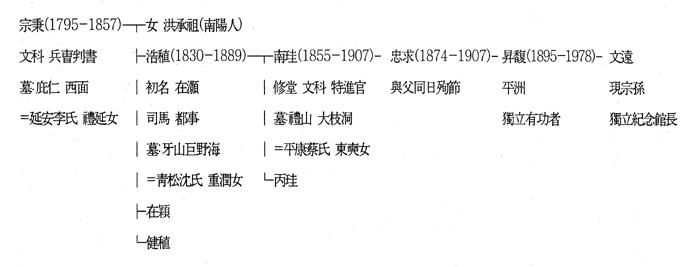

와의 사이에서 외아들 忠求를 두었으나 忠求가 수당과 함께 화를 당하였자 당시 13세였던 손자 李昇馥(1895-1978:平洲)이 집안을 유지하여 오늘의 수당가문이 있게 하였다. 新舊知識을 겸비했던 이승복은 張志暎 등으로부터 독립운동을 권유받고 노령으로 망명한 이래 李東寧·李會榮·李時榮·李相卨 등과 교유하며 독립운동에 헌신하였다. 1920년에는 朴殷植과 함께 언론활동에 종사하다 옥고를 치르기도 했으며, 1921년에는 대한민국임시정부 연통제의 국내 조직을 결성하는 데에도 크게 기여하였다.

註17)

와의 사이에서 외아들 忠求를 두었으나 忠求가 수당과 함께 화를 당하였자 당시 13세였던 손자 李昇馥(1895-1978:平洲)이 집안을 유지하여 오늘의 수당가문이 있게 하였다. 新舊知識을 겸비했던 이승복은 張志暎 등으로부터 독립운동을 권유받고 노령으로 망명한 이래 李東寧·李會榮·李時榮·李相卨 등과 교유하며 독립운동에 헌신하였다. 1920년에는 朴殷植과 함께 언론활동에 종사하다 옥고를 치르기도 했으며, 1921년에는 대한민국임시정부 연통제의 국내 조직을 결성하는 데에도 크게 기여하였다.

|

번호 |

작성연대 |

발급 |

수급 |

거주지 |

비 고 |

|

1 |

1666(顯宗7) |

李雲根 |

(禮山縣) |

未詳 |

戶口單子 |

|

2 |

1666(顯宗7) |

李雲根 |

禮山縣 |

大枝洞面 閑暇里 |

戶口單子 |

|

3 |

1669(顯宗10) |

李雲根 |

丹陽郡 |

面里未詳 |

戶口單子 |

|

4 |

1675(肅宗1) |

李雲根 |

未詳 |

未詳 |

戶口單子 |

|

5 |

1675(肅宗1) |

李雲根 |

禮山縣 |

大枝洞面 閑暇里 |

戶口單子 |

|

6 |

1678(肅宗4) |

漢城府 |

李雲根 |

南部 大平坊 惠民署契 |

準戶口 |

|

7 |

1681(肅宗7) |

漢城府 |

李雲根 |

南部 大平坊 惠民署契 |

準戶口 |

|

8 |

1687(肅宗13) |

李德運 |

禮山縣 |

大枝洞面 古邑寺里 |

戶口單子 |

|

9 |

1687(肅宗13) |

李德運 |

禮山縣 |

大枝洞面 古邑寺里 |

戶口單子 |

|

10 |

1687(肅宗13) |

禮山縣 |

(李德運) |

大枝洞面 古邑寺里 |

準戶口 |

|

11 |

1690(肅宗16) |

李德運 |

禮山縣 |

大枝洞面 古邑寺里 |

戶口單子 |

|

12 |

1690(肅宗16) |

李德運 |

禮山縣 |

大枝洞面 古邑寺里 |

準戶口 |

|

13 |

1696(肅宗22) |

漢城府 |

李德運 |

南部 會賢坊 長興庫洞 |

準戶口 |

|

14 |

1702(肅宗28) |

李宬 |

(丹陽郡) |

未詳 |

戶口單子 |

|

15 |

1702(肅宗28) |

丹陽郡 |

李宬 |

東面 長林里 |

準戶口 |

|

16 |

1717(肅宗43) |

李德運 |

禮山縣 |

大枝洞面 內項里 |

戶口單子 |

|

17 |

1717(肅宗43) |

禮山縣 |

李德運 |

大枝洞面 內項里 |

準戶口 |

|

18 |

1720(肅宗46) |

李宬 |

未詳 |

大枝洞面 內項里 |

戶口單子 |

|

19 |

1732(英祖8) |

李宬 |

未詳 |

未詳 |

戶口單子 |

|

20 |

1735(英祖11) |

李宬 |

禮山縣 |

大枝洞面 內項里 |

戶口單子 |

|

21 |

1744(英祖20) |

李秀逸 |

(丹陽郡) |

未詳 |

戶口單子 |

|

22 |

1744(英祖20) |

李秀逸 |

禮山縣 |

大枝洞面 內項里 |

戶口單子 |

|

23 |

1746(英祖22) |

(禮山縣) |

李秀逸 |

未詳 |

準戶口 |

|

24 |

1747(英祖23) |

李秀逸 |

丹陽郡 |

未詳 |

戶口單子 |

|

25 |

1748(英祖24) |

李秀逸 |

未詳 |

方散里 |

戶口單子 |

|

26 |

1750(英祖26) |

李秀逸 |

(禮山縣) |

大枝洞面 內項里 |

戶口單子 |

|

27 |

1762(英祖38) |

禮山縣 |

李秀逸 |

大枝洞面 內項里 |

準戶口 |

|

28 |

1771(英祖47) |

李秀逸 |

禮山縣 |

大枝洞面 內項里 |

戶口單子 |

|

29 |

1771(英祖47) |

行縣監 |

李秀逸 |

未詳 |

準戶口 |

|

30 |

1780(正祖4) |

行縣監 |

李廣敎 |

未詳 |

準戶口 |

|

31 |

1783(正祖7) |

禮山縣 |

李景溟 |

大枝洞面 內項里 |

準戶口 |

|

32 |

1786(正祖10) |

禮山縣 |

李景溟 |

大枝洞面 內項里 |

準戶口 |

|

33 |

1786(正祖10) |

禮山縣 |

李廣敎 |

大枝洞面 內項里 |

準戶口 |

|

34 |

1789(正祖13) |

禮山縣 |

李景溟 |

大枝洞面 內項里 |

準戶口 |

|

35 |

1792(正祖16) |

李夏溟 |

禮山縣 |

大枝洞面 內項里 |

戶口單子 |

|

36 |

1792(正祖16) |

禮山縣 |

李景溟 |

大枝洞面 內項里 |

準戶口 |

|

37 |

1795(正祖19) |

禮山縣 |

李景溟 |

大枝洞面 內項里 |

準戶口 |

|

38 |

1795(正祖19) |

禮山縣 |

李廣敎 |

大枝洞面 內項里 |

準戶口 |

|

39 |

1797(正祖21) |

溫陽郡 |

李柱溟 |

南上面 (江)藏里 |

準戶口 |

|

40 |

1798(正祖22) |

禮山縣 |

李廣敎 |

大枝洞面 內項里 |

準戶口 |

|

41 |

1799(正祖23) |

溫陽郡 |

李廣喬 |

南上面 地羅里 |

準戶口 |

|

42 |

1801(純祖1) |

禮山縣 |

李廣敎 |

大枝洞面 內項里 |

準戶口 |

|

43 |

1801(純祖1) |

禮山縣 |

李廣敎 |

未詳 |

準戶口 |

|

44 |

1806(純祖6) |

溫陽郡 |

李廣喬 |

南上面 江庄里 |

準戶口 |

|

45 |

1807(純祖7) |

禮山縣 |

李秀發 |

大枝洞面 內項里 |

準戶口 |

|

46 |

1807(純祖7) |

禮山縣 |

李晏溟 |

大枝洞面 內項里 |

準戶口 |

|

47 |

1807(純祖7) |

禮山縣 |

李廣敎 |

大枝洞面 內項里 |

準戶口 |

|

48 |

1810(純祖10) |

(禮山縣) |

(李廣敎) |

未詳 |

準戶口 |

|

49 |

1816(純祖16) |

禮山縣 |

李廣敎 |

大枝洞面 內項里 |

準戶口 |

|

50 |

1819(純祖19) |

禮山縣 |

李廣敎 |

大枝洞面 內項里 |

準戶口 |

|

51 |

1821(純祖21) |

禮山縣 |

李廣敎 |

大枝洞面 內項里 |

準戶口 |

|

52 |

1825(純祖25) |

禮山縣 |

李廣敎 |

大枝洞面 內項里 |

準戶口 |

|

53 |

1828(純祖28) |

禮山縣 |

李廣敎 |

大枝洞面 內項里 |

準戶口 |

|

54 |

1828(純祖28) |

稷山縣 |

李鼎秉 |

東邊 南山里 |

準戶口 |

|

55 |

1831(純祖31) |

稷山縣 |

李鼎秉 |

東邊 南山里 |

準戶口 |

|

56 |

1831(純祖31) |

禮山縣 |

李宗秉 |

大枝洞面 內項里 |

準戶口 |

|

57 |

1837(憲宗3) |

行縣監 |

李宗秉 |

未詳 |

準戶口 |

|

58 |

1884(高宗21) |

禮山縣 |

李浩稙 |

大枝洞面 內項里 |

準戶口 |

|

59 |

未詳 |

未詳 |

未詳 |

未詳 |

準戶口 |

|

60 |

未詳 |

未詳 |

未詳 |

未詳 |

準戶口 |

註18)

註18)

註19)

분재기가 수록된 帖의 명칭이「外家書蹟」인 점도 이러한 추정을 뒷받침해 준다. 만약 입양·계후관계가 전혀 없었더라면 李久 伯母의 친정 문서가 外家書蹟이 될 수는 없기 때문이다.

註19)

분재기가 수록된 帖의 명칭이「外家書蹟」인 점도 이러한 추정을 뒷받침해 준다. 만약 입양·계후관계가 전혀 없었더라면 李久 伯母의 친정 문서가 外家書蹟이 될 수는 없기 때문이다.

註20)

그러나 이 상소는 채제공의 변무를 위한 남인 전반의 분위기를 고조시키는 데에는 크게 기여하여 호서유림의 공동 대응으로까지 진전을 보게 된 것이다. 通頭 崔義重은 崔興源의 9세손으로 추정된다.(☞ 관련문서: 疏廳執事錄 참조)

註20)

그러나 이 상소는 채제공의 변무를 위한 남인 전반의 분위기를 고조시키는 데에는 크게 기여하여 호서유림의 공동 대응으로까지 진전을 보게 된 것이다. 通頭 崔義重은 崔興源의 9세손으로 추정된다.(☞ 관련문서: 疏廳執事錄 참조)

註21)

註21)

|

동리명 |

거주자 |

비고 |

|

紫巖 |

李宜翼(輔國) |

李德馨系 |

|

西江 |

崔遇亨(判書) |

崔興源系 |

|

會洞 |

姜蘭馨(判書) 李承輔(判書) 沈東臣(承旨) 洪殷謨(承旨) 趙鍾弼(校理) 鄭駿和(都正) 鄭翼永(牧使) 李源興(牧使) |

姜碩賓系 李增系 沈檀系 洪萬朝系 趙光祖系 鄭宗榮系 李萬運系

|

|

圯橋 |

睦仁培(參判) |

睦來善系 |

|

車洞 |

洪承祖(參判) |

洪柱一系 |

|

長洞 |

韓敬源(參判) 金益容(參判) 李源珪(承旨) 洪大重(校理) 姜友馨(注書) 丁大植(牧使) 洪肯謨(惠郞) |

韓百謙系 金義元系 李海賚系 洪迪系 姜碩賓系 丁範祖系 洪萬朝系

|

|

南洞 |

趙濟華(承旨) 鄭顯恩(參奉) 韓鎭泰(都事) 韓徽源(奉事) |

趙龍洲系 鄭宗榮系 韓百謙系

|

|

巡洞 |

韓喆愚(承旨) |

韓百謙系 |

|

倭松洞 |

安驥泳(承旨) |

安如岱系 |

|

貞洞 |

洪永禹(承旨) |

洪應系 |

|

駱洞 |

韓敦源(判書) 吳德泳(承旨) 趙章敎(直長) |

吳竣系 韓百謙系 趙絅系 |

|

松峴 |

趙命敎(承旨) 鄭顯奭(參議) |

趙絅系 鄭宗榮系 |

|

西門內 |

洪炳一(正言) |

洪應系 |

|

水橋 |

李錫凡(都正) |

李德馨系 |

|

冶洞 |

韓致肇(都正) 李德來(佐郞) |

韓百謙系 李獻慶系 |

|

宅里 |

李宜文(直長) |

李德馨系 |

|

畜洞 |

李鳳寧(奉事) |

李光庭系 |

|

성명 |

본관 |

거주지 |

과거 |

관직 |

가계 |

비 고 |

|

趙鍾弼 |

漢陽 |

漢陽 會洞 |

進士/文科 |

判書 |

趙光祖(靜菴) 12세손 趙性敎(文衡) 아들 |

|

|

李萬敎 |

延安 |

漢陽 |

文科 |

秘書丞 |

李益運(鶴麓) 曾孫 |

7代祖 李海賚·山賚 형제가 眉叟門人 |

|

李南珪 |

韓山 |

禮山 |

文科 |

特進官 |

李山海(鵝溪) 12세손 |

性齋門人 |

|

鄭佑黙 |

晉州 |

尙州 |

文科 |

特進官 |

鄭經世(愚伏) 11세손 |

修堂과 同榜 |

|

鄭憲時 |

草溪 |

漢陽 |

文科 |

|

鄭宗榮(恒齋) 12세손 |

修堂과 同榜 |

|

韓始東 |

淸州 |

漢陽 |

|

縣令 |

韓啓源(右相) 아들 |

|

|

柳喬榮 |

豊山 |

安東 |

|

郡守 |

柳成龍(書厓) 10세손 |

|

|

金鎬承 |

善山 |

漢陽 |

|

郡守 |

金世濂(東溟) 9세손 |

|

|

洪大厚 |

南陽 |

漢陽 |

文科 |

校理 |

洪直弼(梅山) 증손 |

|

|

성명 |

본관 |

가계 |

직임 |

성명 |

본관 |

가계 |

비고 |

|

宋智修 |

恩津 |

宋應漑(大司諫) 8세손 |

疏頭 |

權尙秤 |

安東 |

權諰(炭翁) 5세손 |

陪疏 |

|

權重 |

安東 |

權諰(炭翁) 6세손 |

疏貳 |

金弼濟 |

慶州 |

金弘郁(鶴洲) 9세손 |

奉疏 |

|

金義重 |

安東 |

金始慶(承旨) 현손 |

公員 |

韓性根 |

淸州 |

韓孝純(左相) 9세손 |

曹司 |

|

鄭漢東 |

東萊 |

鄭彦忠(參判) 손자 |

公員 |

鄭志宜 |

溫陽 |

鄭維岳(判書) 5세손 |

曹司 |

|

權度 |

安東 |

權諰(炭翁) 6세손 |

公員 |

南憲魯 |

宜寧 |

南斗瞻(醒窩) 5세손 |

曹司 |

|

李秉運 |

全州 |

李玄祚(景淵堂) 5세손 |

公員 |

姜英 |

晉州 |

姜鶴年(掌令) 7세손 |

曹司 |

|

李敬延 |

未詳 |

未詳 |

公員 |

李游夏 |

全州 |

李同揆(承旨) 5세손 |

搢紳京有司 |

|

鄭尙東 |

東萊 |

鄭來周(參判) 현손 |

掌議 |

鄭鴻慶 |

草溪 |

鄭宗榮(贊成) 9세손 |

搢紳京有司 |

|

權惠銓 |

安東 |

權克禮(吏判) 9세손 |

掌議 |

沈英錫 |

靑松 |

沈檀(藥峰) 증손 |

搢紳京有司 |

|

申世權 |

高靈 |

申湜(判書) 종6세손 |

掌議 |

韓益相 |

淸州 |

韓世章(縣監) 5세손 |

搢紳京有司 |

|

兪南柱 |

杞溪 |

兪汝霖(判書) 10세손 |

掌議 |

趙秀仁 |

漢陽 |

趙光祖(靜菴) 9세손 |

搢紳京有司 |

|

洪夏謨 |

豊山 |

洪萬紀(承旨) 5세손 |

掌議 |

兪理煥 |

杞溪 |

兪夏益(禮判) 5세손 |

搢紳京有司 |

|

李廣敎 |

韓山 |

李山海(鵝溪) 9세손 |

製疏 |

洪永觀 |

唐城 |

洪迪(荷衣) 9세손 |

搢紳京有司 |

|

沈東奎 |

靑松 |

沈橃(監司) 5세손 |

製疏 |

李鋻 |

未詳 |

未詳 |

章甫京有司 |

|

洪集休 |

唐城 |

洪得一(監司) 6세손 |

都廳 |

丁百璿 |

未詳 |

未詳 |

章甫京有司 |

|

李箕溟 |

韓山 |

李山海(鵝溪) 9세손 |

都廳 |

崔崑重 |

朔寧 |

崔興源(領相) 9세손 |

章甫京有司 |

|

權永燮 |

安東 |

權克禮(吏判) 10세손 |

寫疏 |

洪遼 |

未詳 |

未詳 |

章甫京有司 |

|

李治寬 |

驪州 |

李尙信(湖隱) 8세손 |

寫疏 |

李明寅 |

延安 |

李海賚(眉叟門) 5세손 |

章甫京有司 |

|

吳兢鎭 |

同福 |

吳竣(竹南堂) 7세손 |

色掌 |

柳相林 |

晉州 |

柳德章(峀雲) 현손 |

章甫京有司 |

|

洪冕周 |

豊山 |

洪柱一(牧使) 7세손 |

色掌 |

金用麟 |

善山 |

金世濂(東溟) 6세손 |

章甫京有司 |

|

尹泰龜 |

未詳 |

未詳 |

色掌 |

申聖祿 |

高靈 |

申沃(退溪門) 7세손 |

道會時堂長 |

|

申光模 |

高靈 |

申涌(監司) 8세손 |

色掌 |

李箕溟 |

韓山 |

見上 |

道會時堂長 |

|

李基緖 |

咸安 |

李溫(文學) 7세손 |

司書 |

權度 |

安東 |

見上 |

道會時公員 |

|

韓城重 |

淸州 |

未詳 |

司書 |

李廣鼎 |

韓山 |

李山海(鵝溪) 9세손 |

道會時色掌 |

|

李相基 |

延安 |

李光庭(判書) 7세손 |

讀疏 |

李升儒 |

延安 |

李昌庭(監司) 7세손 |

道會時色掌 |

|

李元弼 |

未詳 |

未詳 |

讀疏 |

|

|

|

|

註22)

유행이 탁월하여 寧海邑誌에 행적이 수록되어 있다.

註22)

유행이 탁월하여 寧海邑誌에 행적이 수록되어 있다.

|

대수 |

수 록 내 용 |

비고 |

|

李穀 |

「文孝公」「遼陽郡夫人金氏」 |

|

|

李穡 |

「文貞公」「貞敬夫人權氏」 |

|

|

李種善 |

「良景公」「貞敬夫人安東權氏」 |

|

|

李季甸 |

「文烈公」 「貞敬夫人豊基秦氏」 |

|

|

李堣 |

「大司成公」「貞夫人利川徐氏」「貞夫人安東權氏」 |

|

|

李長潤 |

「韓原君」 「貞夫人高靈朴氏」 |

|

|

李穉 |

「贊成公」 「貞敬夫人光山金氏」 |

|

|

李之蕃 |

「議政公」 「貞敬夫人宜寧南氏」 |

|

|

李山海 |

「議政公」 「貞敬夫人楊州趙氏」 |

|

|

李慶全 |

「韓平君」 「貞敬夫人安東金氏」 |

|

|

李久 |

「翰林公」 「淑人全州李氏」 |

|

|

李尙賓 |

「進士公」 「孺人平山申氏」 |

|

|

李雲根 |

「宜寧公」 「淑人延安李氏」「淑人溫陽鄭氏」 |

|

|

李德運 |

「正郞公」 「淑人平山申氏」 |

|

|

李宬 |

「吏參公」「貞夫人平康蔡氏」「貞夫人淳昌趙氏」 |

|

|

李秀逸 |

「承旨公」「淑夫人淸州韓氏」 |

|

|

李宇溟 |

「贈吏議公」「贈淑夫人原州金氏」 |

|

|

李廣敎 |

「贈吏參公」「貞夫人靑松沈氏」「貞夫人漢陽趙氏」「貞夫人昌寧曺氏」 |

|

|

李宗秉 |

「工叅公」「貞夫人延安李氏」 |

|

|

李浩稙 |

「都事公」 「贈貞夫人靑松沈氏」 |

|

|

李南珪 |

「特進官公」「貞人平康蔡氏」 |

|

|

李忠求 |

「李忠求」「全州李氏」 |

|

註23)

정자의 규모에 대해서는「二層之臺 一架之屋」이라 한 점에서 이름과는 달리 무척 소박했음을 알 수 있다. 기문의 내용은『石樓遺稿』(卷1)에도「超然亭記」라는 제목으로 실려 있지만 이 필첩은 저자의 친필 草本이다 보니 군데 군데 수정·가필한 흔적이 있어 자료적인 가치가 높다.

註23)

정자의 규모에 대해서는「二層之臺 一架之屋」이라 한 점에서 이름과는 달리 무척 소박했음을 알 수 있다. 기문의 내용은『石樓遺稿』(卷1)에도「超然亭記」라는 제목으로 실려 있지만 이 필첩은 저자의 친필 草本이다 보니 군데 군데 수정·가필한 흔적이 있어 자료적인 가치가 높다.

註24)

註24)

|

성명 |

본관 |

자/호 |

관직 |

간찰수 |

연대 |

비고 |

|

金達弘 |

|

|

|

2 |

1895(高宗 32) 6月 |

詩箋紙 |

|

1895(高宗 32) 5月 |

||||||

|

金允植 (1835-1922) |

淸風 |

洵卿/雲養 |

外務大臣 |

1 |

1895(高宗 32) 5月 |

|

|

趙秉鎬 (1847-1910) |

林川 |

德卿/文獻(諡) |

議政大臣 |

1 |

1895(高宗 32) 3月 |

|

|

魚允中 (1848-1896) |

咸從 |

聖執/一齋 |

度支部大臣 |

3 |

1894(高宗 31) 10月 |

|

|

1894(高宗 31) 12月 |

||||||

|

1894(高宗 31) 9月 |

詩箋紙 |

|||||

|

李載完 (1855-1922) |

全州 |

舜七/石湖 |

宮內府大臣 |

2 |

1894(高宗 31) 10月 |

|

|

1895(高宗 32) 6月 |

詩箋紙 |

|||||

|

徐丙善 (1857-未詳) |

大邱 |

/ |

文科 |

1 |

1895(高宗 32) 柿月 |

|

|

金宗漢 (1844-1932) |

安東 |

祖卿/游霞 |

特進官 |

1 |

1894(高宗 31) 12月 |

|

|

성명 |

본관 |

자/호 |

관직 |

간찰수 |

연대 |

비고 |

|

未詳 |

|

|

|

1 |

1895(高宗 32) 6月 |

|

|

李重夏 (1846-1917) |

全州 |

厚卿/圭堂 |

奎章閣提學 |

1 |

1895(高宗 32) 正月 |

|

|

李建昌 (1852-1898) |

全州 |

鳳藻/寧齋 |

承旨 |

1 |

1894(高宗 31) 12月 |

|

|

朴箕陽 (1856-1932) |

潘南 |

範五/石雲 |

掌禮院卿 |

1 |

1895(高宗 32) 3月 |

詩箋紙 |

|

徐丙祜 (1851-未詳) |

大邱 |

/ |

文科 |

1 |

1894(高宗 31) 12月 |

|

|

徐丙壽 |

大邱 |

/ |

未詳 |

1 |

1895(高宗 32) 3月 |

|

|

鄭寅杓 (1855-未詳) |

東萊 |

/ |

文科 |

1 |

1894(高宗 31) 12月 |

|

|

鄭萬朝 (1858-1936) |

東萊 |

大卿/茂亭 |

奎章閣提學 |

1 |

1895(高宗 32) 6月 |

|

|

朴彛陽 (1858-未詳) |

潘南 |

景銘/ |

監司 |

1 |

1895(高宗 32) 正月 |

|

|

榮大 |

未詳 |

/ |

未詳 |

1 |

12月 1日 |

|

|

鄭閏朝 |

東萊 |

/ |

未詳 |

1 |

1895(高宗 32) 閏月 |

|

|

鄭寅昇 (1859-未詳) |

東萊 |

/ |

中樞院議官 |

1 |

1894(高宗 31) 12月 |

|

|

鄭丙朝 (1863-1945) |

東萊 |

寬卿/葵園 |

侍從官 |

2 |

1895(高宗 32) 2月 |

|

|

未詳 |

詩箋紙 |

|||||

|

李忠求 |

韓山 |

|

|

1 |

三月卄四日 |

|

註25)

그가 강릉부사로 부임하여 경포대를 중수했을 때는「鏡浦臺重修記」를 찬하기도 했다.

註25)

그가 강릉부사로 부임하여 경포대를 중수했을 때는「鏡浦臺重修記」를 찬하기도 했다.

註26)

그리고 1892년(高宗 29) 趙鍾弼 등이 許穆의『記言』중간을 협의하기 위해 남인 각가에 협조를 요청하는 통문을 발송할 때에도 함께 연명한 바 있었다.(☞ 通文(3) 참조)

註26)

그리고 1892년(高宗 29) 趙鍾弼 등이 許穆의『記言』중간을 협의하기 위해 남인 각가에 협조를 요청하는 통문을 발송할 때에도 함께 연명한 바 있었다.(☞ 通文(3) 참조)

註27)

하여 본 시첩과 대조하여 교감하면 아래와 같다.

註27)

하여 본 시첩과 대조하여 교감하면 아래와 같다.

|

온갖 생각에 뒤척이다 눈 오는 새벽에 앉았노라니 |

百念徘徊坐雪晨 |

|

허둥대는 조정의 신하들 이 무슨 때인고 |

紛紛倒笏此何辰 |

|

호전같이 힘쓰는 그대의 의리가 느꺼우이 |

感君辛苦胡銓義 |

|

또다시 남조의 제일인을 이루었어라 |

又就南朝第一人 |

|

|

|

|

헤어진 지도 어느덧 사 년이 지났는데 |

別來忽忽四經年 |

|

눈을 찌르는 문장이 기선(機先)을 잘도 잡았네 |

刺眼文章好着鞭 |

|

눈보라치는 이 밤에 화롯불 곁에 앉아서 |

讀到十回猶未厭 |

|

열 번을 읽어도 아직 싫증이 안 나는구나 |

連宵風雪竹爐邊 |

|

|

|

|

몇 번이나 남풍을 향해 존경의 절을 올렸나 |

幾向南豊拜瓣香 |

|

강하와 같이 유창한 문장 고금을 흘러라 |

江河流水古今長 |

|

방 안에 창 가진 자가 있어도 상관 없으니 |

未妨室有操戈客 |

|

마니산 밑 이 시랑에게 말 좀 전해 주게나 |

傳語摩山李侍郞 |

註28)

수당가문과는 세의가 깊었다.

註28)

수당가문과는 세의가 깊었다.

|

작성자 |

문서명 |

수취자 |

연대 |

내용 |

비고 |

|

閔馨男 (1564-1659) |

簡札 |

未詳 |

1659(孝宗10) |

o 孝宗의 승하를 애통해 하고 o 빗(梳)과 부채 선물에 사례함 |

〈馨男〉 |

|

(洪)宗祿 (1546-1593) |

簡札 |

未詳 |

1602(宣祖35) |

o安信 |

〈宗祿〉 |

|

南以恭 (1565-1640) |

詩稿 |

李慶全 |

未詳 |

o 7言律詩를 보내고 和答을 요망 |

〈雪老〉 〈雪蓑〉 〈雪蓑居士〉 |

|

詩稿 |

李慶全 |

未詳 |

o 7言律詩 |

||

|

詩稿 |

李慶全 |

1625(仁祖3) |

o 7言律詩(2首)를 보내고 화답을 요망함 |

||

|

朴東善 (1562-1640) |

簡札 |

李慶全 |

未詳 |

o 手蹟을 요청 |

〈東善〉 |

|

趙壽益 (1596-1674) |

簡札 |

李慶全 |

1644(仁祖22) |

o 안부를 묻고 禮物을 封送 |

〈甥壽益〉 |

|

未詳 |

簡札 |

李慶全 |

未詳 |

|

〈不名〉 |

|

柳根 (1549-1627) |

簡札 |

李慶全 |

未詳 |

o詩稿의 刪定을 의논 |

〈根〉 |

註29)

그런데 西溪宗宅에는 유난히 오래된 중국과 우리나라 名書家들의 필첩이 많았다. 그 중 어디엔가 이경전의 필적이 수록되어 있을 가능성이 매우 높다. 참고로 이 편지는 박세당의 두 아들 泰維(白石)·泰輔(定齋)가 당대를 대표하는 안진경체의 명서가로 성장할 수 있었던 것도

註29)

그런데 西溪宗宅에는 유난히 오래된 중국과 우리나라 名書家들의 필첩이 많았다. 그 중 어디엔가 이경전의 필적이 수록되어 있을 가능성이 매우 높다. 참고로 이 편지는 박세당의 두 아들 泰維(白石)·泰輔(定齋)가 당대를 대표하는 안진경체의 명서가로 성장할 수 있었던 것도

註30)

조부 朴炡 이래의 서첩에 대한 관심과 기호와 밀접하게 관련되어 있었음을 알게 해 준다.

註30)

조부 朴炡 이래의 서첩에 대한 관심과 기호와 밀접하게 관련되어 있었음을 알게 해 준다.

|

작성자 |

관계 |

필적종류 |

수급자 |

연대 |

비고 |

|

李觀徵 (1618-1695) |

李雲根의 妻男 |

簡札 |

李雲根 (宜寧公) |

未詳 |

|

|

李麟懲 (1643-1728) |

李觀徵의 從弟 |

簡札 |

李德運 (正郞公) |

1710(肅宗 36) |

文魚·大口·道袍 등 혼례물품의 부조요청 |

|

李沃 (1641-1698) |

李觀徵의 아들 |

詩稿 |

李德運 (正郞公) |

未詳 |

次韻詩 |

|

李浡 (1653-1731) |

李沃의 아우 |

簡札 |

李德運 (正郞公) |

1713(肅宗 39) |

안부 및 매(鷹) 선물에 사례함 |

|

詩稿 |

李德運 (正郞公) |

未詳 |

7言律詩(6首) |

||

|

李萬秀 (1658-1711) |

李沃의 아들 |

詩稿 |

李德運 (正郞公) |

1705(肅宗 31) |

贈詩 |

|

申厚載 (1636-1699) |

李德運의 妻父 |

簡札 |

李德運 (正郞公) |

未詳 |

외손 宬의 병을 우려함 |

|

申弼誨 (1678-未詳) |

申厚載의 三子 |

簡札 |

李宬 (參判公) |

1727(英祖 3) |

안부를 묻고 근황을 전함 |

|

申弼賢 (1656-未詳) |

申厚載의 長子 |

簡札 |

李宬 (參判公) |

1714(肅宗 40) |

안부를 묻고 禮物에 사례함 |

|

慰狀 |

李宬 (參判公) |

1734(英祖 10) |

母喪을 위문함 (謫所에서 보냄) |

||

|

簡札 |

李宬 (參判公) |

1735(英祖 9) |

안부를 묻고 소회를 피력 (謫所에서 보냄) |

||

|

韓義俊 |

李秀逸의 妻男 |

詩稿 |

李秀逸 (龜湖公) |

1765(英祖 41) |

贈詩 |

|

詩稿 |

李秀逸 (龜湖公) |

未詳 |

和答詩 |

註31)

註31)