소장처 고문서 특징

- 홈

- 소장 고문서

- 소장처 고문서 특징

註1)

이 과정에서 만나게 된 분이 순흥안씨가의 전적을 관리하고 계시던 안수향(安洙香)씨이다.

註1)

이 과정에서 만나게 된 분이 순흥안씨가의 전적을 관리하고 계시던 안수향(安洙香)씨이다.

註2)

註2)

註3)

계보상으로 살펴보면 그의 직계 종손은 안승만(安承滿, 1938 - )씨이다. 종가에 보관되어 전하던 이 전적들은 안승만씨의 아버지 안주호(安周鎬)씨에 의해

두릉재실註4)

로 관리가 이전되었다.

註3)

계보상으로 살펴보면 그의 직계 종손은 안승만(安承滿, 1938 - )씨이다. 종가에 보관되어 전하던 이 전적들은 안승만씨의 아버지 안주호(安周鎬)씨에 의해

두릉재실註4)

로 관리가 이전되었다.

註5)

만주의전(滿洲醫專)을 졸업하고 의사생활을 하느라 도시에서 생활하게 된 까닭에 종가의 문서 관리가 어려웠던 것이다. 더구나 무후(無後)한 안교학(安敎學)의 양자로 들어가 독자로 성장한 탓에 종가의 관리를 일시 위임할 마땅한 사람이 없었던 점도 이러한 결정에 한몫을 하였을 것으로 추정된다. 안주호씨의 장자인 안승만씨는 현재 미국으로 이민 간 상태이고, 그 동생들도 서울 등 타지에 거주하고 있다. 도시화와 산업화의 흐름 속에서 재실로 이전된 문서들이 다시 종가로 돌아가기는 힘들었던 것이다. 순흥안씨의 세거지인 두릉리에 평생을 거주해 왔고, 또 문중일에 발벗고 나서는 안수향씨가 재실관리를 주로 하게 되면서 이 전적들 역시 돌보게 되었다.

註5)

만주의전(滿洲醫專)을 졸업하고 의사생활을 하느라 도시에서 생활하게 된 까닭에 종가의 문서 관리가 어려웠던 것이다. 더구나 무후(無後)한 안교학(安敎學)의 양자로 들어가 독자로 성장한 탓에 종가의 관리를 일시 위임할 마땅한 사람이 없었던 점도 이러한 결정에 한몫을 하였을 것으로 추정된다. 안주호씨의 장자인 안승만씨는 현재 미국으로 이민 간 상태이고, 그 동생들도 서울 등 타지에 거주하고 있다. 도시화와 산업화의 흐름 속에서 재실로 이전된 문서들이 다시 종가로 돌아가기는 힘들었던 것이다. 순흥안씨의 세거지인 두릉리에 평생을 거주해 왔고, 또 문중일에 발벗고 나서는 안수향씨가 재실관리를 주로 하게 되면서 이 전적들 역시 돌보게 되었다.

註6)

및 촬영을 마친 안씨 가문의 자료는 다시 안수향씨가 관리하게 되었다. 그런데 1997년경 이 지역에 고전적 전문 털이범이 횡행하여 불행하게도 이 자료도 함께 도난을 당하게 되었다.

註6)

및 촬영을 마친 안씨 가문의 자료는 다시 안수향씨가 관리하게 되었다. 그런데 1997년경 이 지역에 고전적 전문 털이범이 횡행하여 불행하게도 이 자료도 함께 도난을 당하게 되었다.

註7)

따라서 안씨가의 원본 고문서는 현재 그 소재를 알 수 없는 상태이고 한국학중앙연구원 장서각에 보존되어 있는 마이크로필름이 사실상의 원본 구실을 할 수밖에 없는 처지가 되고 말았다.

註7)

따라서 안씨가의 원본 고문서는 현재 그 소재를 알 수 없는 상태이고 한국학중앙연구원 장서각에 보존되어 있는 마이크로필름이 사실상의 원본 구실을 할 수밖에 없는 처지가 되고 말았다.

註8)

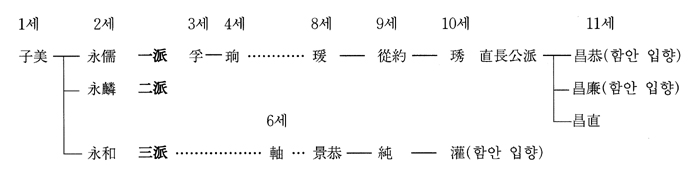

함안에는 일파와 삼파 계열이 모두 들어와 조선중후기에 걸쳐 함안의 주요 사족으로 성장하였다. 본서의 주인공인 함안 두릉의 안씨들은 일파인 안향의 후손들이다.

註8)

함안에는 일파와 삼파 계열이 모두 들어와 조선중후기에 걸쳐 함안의 주요 사족으로 성장하였다. 본서의 주인공인 함안 두릉의 안씨들은 일파인 안향의 후손들이다.

註9)

직장공파 계열과 달리 3파 영화의 후손 안축(安軸, 1287-1348)은 여말에 중앙에 진출하였고, 그 손자 안경공(安景恭)은 조선 건국에 직접 참여하여 개국공신 3등에 책훈되었다. 그 후손인 안관(安灌)은 혼인관계를 따라 함안으로 이주해 오면서 함안의 주요 성씨로 자리 잡게 되었다.

註9)

직장공파 계열과 달리 3파 영화의 후손 안축(安軸, 1287-1348)은 여말에 중앙에 진출하였고, 그 손자 안경공(安景恭)은 조선 건국에 직접 참여하여 개국공신 3등에 책훈되었다. 그 후손인 안관(安灌)은 혼인관계를 따라 함안으로 이주해 오면서 함안의 주요 성씨로 자리 잡게 되었다.

註10)

註10)

註11)

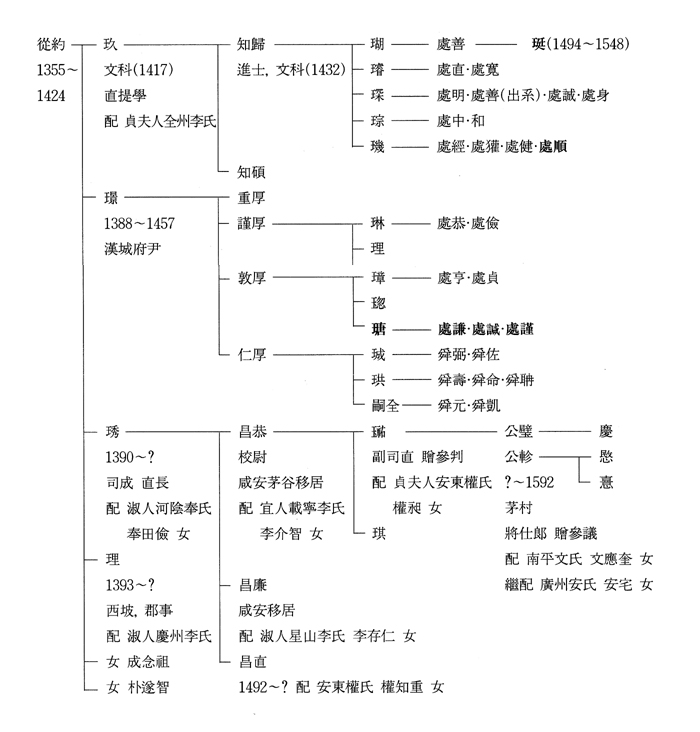

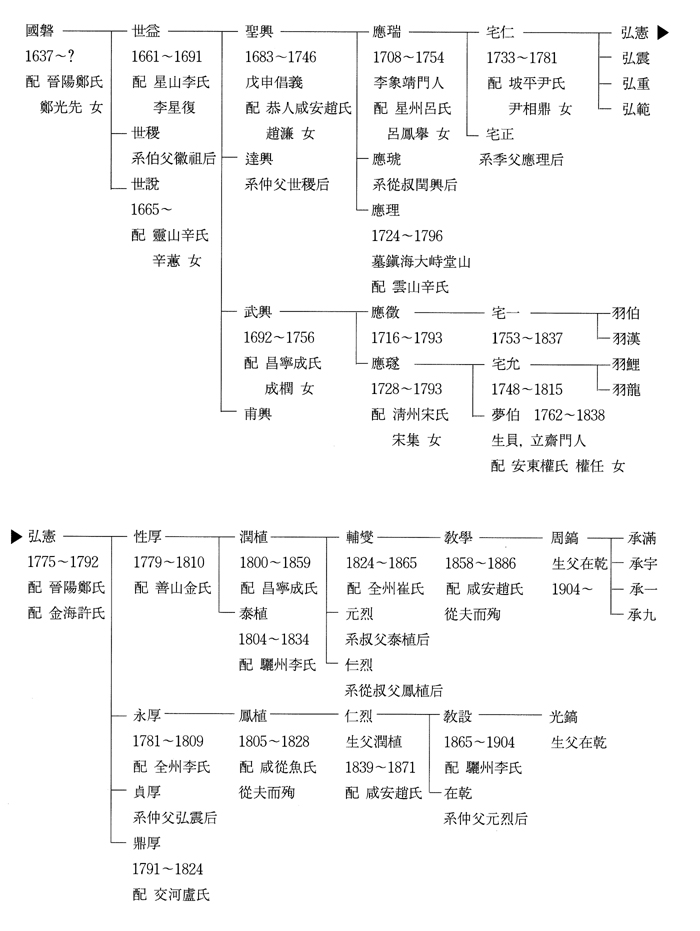

개혁의 실패가 가져온 피해가 역설적으로 이들에게 정통성을 부여한 것이다. 기묘사화와의 연관성을 순흥안씨 가문 내에서 살펴보기 위해 작성한 것이 〈가계도 2〉이다.

註11)

개혁의 실패가 가져온 피해가 역설적으로 이들에게 정통성을 부여한 것이다. 기묘사화와의 연관성을 순흥안씨 가문 내에서 살펴보기 위해 작성한 것이 〈가계도 2〉이다.

註12)

註12)

註13)

그러나 이보다 결정적인 타격은 중종 16년(1521)에 일어난 안처겸의 옥사에 의해서이다. 이 옥사는 처벌된 사람만 해도 100여 명이 넘는 대옥사일 뿐만 아니라 조광조 세력에게 역당(逆黨)이라는 오명을 안겨준 사건이었다. 사건은 안처겸(1486-1521)이 처가에서 종실 시산부정(詩山副正) 정숙(正叔), 권전(權磌) 등과 국왕의 측근에 있는 간신을 제거하여 국세를 바로잡아야 한다고 말을 나눈 것을 송사련(宋祀連)이 고변함으로써 시작되어, 남곤(南袞)·심정(沈貞) 등의 여러 대신을 살해하려 하였다는 혐의로 기묘사화에 이미 피해를 입은 조광조 일파 등

註13)

그러나 이보다 결정적인 타격은 중종 16년(1521)에 일어난 안처겸의 옥사에 의해서이다. 이 옥사는 처벌된 사람만 해도 100여 명이 넘는 대옥사일 뿐만 아니라 조광조 세력에게 역당(逆黨)이라는 오명을 안겨준 사건이었다. 사건은 안처겸(1486-1521)이 처가에서 종실 시산부정(詩山副正) 정숙(正叔), 권전(權磌) 등과 국왕의 측근에 있는 간신을 제거하여 국세를 바로잡아야 한다고 말을 나눈 것을 송사련(宋祀連)이 고변함으로써 시작되어, 남곤(南袞)·심정(沈貞) 등의 여러 대신을 살해하려 하였다는 혐의로 기묘사화에 이미 피해를 입은 조광조 일파 등

註14)

에 대한 대대적인 치죄(治罪)가 이루어졌다. 이로 말미암아 어느 정도 진정국면으로 들어섰던 조광조 세력에 대한 처벌이 다시 재개될 수밖에 없었고, 옥사의 성격이 역모로 발전하게 됨에 따라 피화 범위와 처벌의 정도가 한층 더 가혹해질 수밖에 없었다.

註14)

에 대한 대대적인 치죄(治罪)가 이루어졌다. 이로 말미암아 어느 정도 진정국면으로 들어섰던 조광조 세력에 대한 처벌이 다시 재개될 수밖에 없었고, 옥사의 성격이 역모로 발전하게 됨에 따라 피화 범위와 처벌의 정도가 한층 더 가혹해질 수밖에 없었다.

註15)

이 옥사의 핵심인물인 안처겸과 그 동생 처근은 사사되었고, 안처함은 간신히 죽음을 면했다. 실제 안처겸의 모의를 안당이 개입하여 만류시켰으나 그 역시 불고지죄로 교형(絞刑)에 처해졌다. 안당의 6촌 형인 안기(安璣)의 아들로 기묘명현으로 추앙되는 안처순(安處順, 1492-1534)은 다행히 어머니의 시병을 위해 낙향하였던 연유로 겨우 화를 면하였다. 안당 아들들과 마찬가지로 현량과에 급제한 안정(安珽, 1494-1548)은 안처순의 조카로 안처겸의 옥사 사건으로 혹독한 고문 끝에 유배당하였다. 또 다른 피해자인 안찬(安瓚, ?-1519)은 의관이기는 하나 안당, 조광조와 깊은 교분을 가지고 있었기 때문에, 기묘사화 때 화를 입은 유림들의 신원을 상소하였다가 장류되어 가던 도중 사망하였다.

註15)

이 옥사의 핵심인물인 안처겸과 그 동생 처근은 사사되었고, 안처함은 간신히 죽음을 면했다. 실제 안처겸의 모의를 안당이 개입하여 만류시켰으나 그 역시 불고지죄로 교형(絞刑)에 처해졌다. 안당의 6촌 형인 안기(安璣)의 아들로 기묘명현으로 추앙되는 안처순(安處順, 1492-1534)은 다행히 어머니의 시병을 위해 낙향하였던 연유로 겨우 화를 면하였다. 안당 아들들과 마찬가지로 현량과에 급제한 안정(安珽, 1494-1548)은 안처순의 조카로 안처겸의 옥사 사건으로 혹독한 고문 끝에 유배당하였다. 또 다른 피해자인 안찬(安瓚, ?-1519)은 의관이기는 하나 안당, 조광조와 깊은 교분을 가지고 있었기 때문에, 기묘사화 때 화를 입은 유림들의 신원을 상소하였다가 장류되어 가던 도중 사망하였다.

註16)

당시 정황으로 보아 함께 서울에 거주하던 안창공 형제들 역시 기묘명현들과 일정정도 교유관계를 지니고 있었을 것으로 짐작된다. 종질인 안당과 그의 아들들의 연이은 죽음에 직면하여 이들 형제들은 낙남을 선택할 수밖에 없었을 것이다.

註16)

당시 정황으로 보아 함께 서울에 거주하던 안창공 형제들 역시 기묘명현들과 일정정도 교유관계를 지니고 있었을 것으로 짐작된다. 종질인 안당과 그의 아들들의 연이은 죽음에 직면하여 이들 형제들은 낙남을 선택할 수밖에 없었을 것이다.

註17)

안창공과 안창렴은 기묘사화를 피해 처향인 함안으로 낙남하였다. 안창공의 처부 이개지(李介智)는 재령이씨로 이맹현(李孟賢, 1436-1487)의 부친이다. 이개지의 아버지인 이오는 고려말에 급제하였으나 벼슬을 버리고 함안 모곡(茅谷)에 은거하였고, 그 아들인 개지가 진주의 대벌족인 하경리(河敬履)의 사위가 됨으로써 경제적 기반을 마련하였다. 여기에 손자인 이맹현이 세조대에 발탁되어 이름을 떨치게 되자, 재령이씨가는 명문가로서의 위상을 굳히게 되었다. 안창렴의 처부인 성주(星州) 이씨 이존인(李存仁) 역시 함안에 기반을 가지고 있었던 것으로 알려져 있다.

註17)

안창공과 안창렴은 기묘사화를 피해 처향인 함안으로 낙남하였다. 안창공의 처부 이개지(李介智)는 재령이씨로 이맹현(李孟賢, 1436-1487)의 부친이다. 이개지의 아버지인 이오는 고려말에 급제하였으나 벼슬을 버리고 함안 모곡(茅谷)에 은거하였고, 그 아들인 개지가 진주의 대벌족인 하경리(河敬履)의 사위가 됨으로써 경제적 기반을 마련하였다. 여기에 손자인 이맹현이 세조대에 발탁되어 이름을 떨치게 되자, 재령이씨가는 명문가로서의 위상을 굳히게 되었다. 안창렴의 처부인 성주(星州) 이씨 이존인(李存仁) 역시 함안에 기반을 가지고 있었던 것으로 알려져 있다.

註18)

창공과 창렴 형제가 화를 피해 함안으로 옮겨 간 것은 이미 그곳에 든든한 재지 기반을 마련하고 있었던 처가의 영향이었다.

註18)

창공과 창렴 형제가 화를 피해 함안으로 옮겨 간 것은 이미 그곳에 든든한 재지 기반을 마련하고 있었던 처가의 영향이었다.

註19)

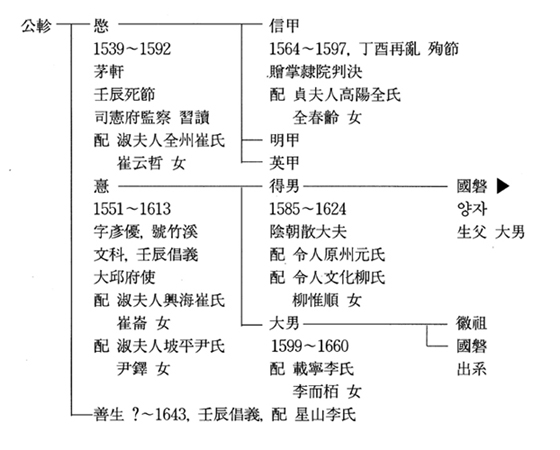

그 아들 신갑(信甲, 1564-1597)은 아버지의 사망소식을 듣고 의병을 일으켜 복수하였고, 다시 정유재란 때에도 전공을 세웠는데 그 와중에 왜의 대군을 만나 자결하고 만다. 후에 안신갑의 효성과 충심이 조정에 알려져 정표가 내려졌다.

註19)

그 아들 신갑(信甲, 1564-1597)은 아버지의 사망소식을 듣고 의병을 일으켜 복수하였고, 다시 정유재란 때에도 전공을 세웠는데 그 와중에 왜의 대군을 만나 자결하고 만다. 후에 안신갑의 효성과 충심이 조정에 알려져 정표가 내려졌다.

註20)

안민의 동생인 안희(1551-1613)는 간송(澗松) 조임도(趙任道), 오봉(梧峯) 신지제(申之悌)와 같은 인물들과 교유가 있었고, 문과에 급제하여 환로에 올랐다. 그러던 중 임진왜란을 만나 의병을 지휘하며 적에게 항거하였다. 난후에도 대구부사를 지내는 등 관직을 계속 이어갔고, 학봉(鶴峰) 김성일(金誠一), 식암(息庵) 황섬(黃暹) 등과 교유하였다. 또한 남명이 수년간 거주하였던 김해에 신산서원(新山書院)을 건립하는 일에 참여하였다.

註20)

안민의 동생인 안희(1551-1613)는 간송(澗松) 조임도(趙任道), 오봉(梧峯) 신지제(申之悌)와 같은 인물들과 교유가 있었고, 문과에 급제하여 환로에 올랐다. 그러던 중 임진왜란을 만나 의병을 지휘하며 적에게 항거하였다. 난후에도 대구부사를 지내는 등 관직을 계속 이어갔고, 학봉(鶴峰) 김성일(金誠一), 식암(息庵) 황섬(黃暹) 등과 교유하였다. 또한 남명이 수년간 거주하였던 김해에 신산서원(新山書院)을 건립하는 일에 참여하였다.

註21)

註21)

註22)

1588년(선조 21)에 이루어진 신산서원의 건립은 당시 경상감사 윤근수(尹根壽, 1537-1616)와 김해부사 하진보(河晉寶, 1530-1580)가 향인들과 의논하여 주도하였다. 이때 안희는 실무를 주관했던 것으로 보인다.

註22)

1588년(선조 21)에 이루어진 신산서원의 건립은 당시 경상감사 윤근수(尹根壽, 1537-1616)와 김해부사 하진보(河晉寶, 1530-1580)가 향인들과 의논하여 주도하였다. 이때 안희는 실무를 주관했던 것으로 보인다.

註23)

왜란으로 말미암아 산해정과 신사서원이 모두 소실되자, 1608년(선조 41) 안희는 황세열(黃世烈), 허경윤(許景胤)과 더불어 산해정 옛터에 신산서원을 중건하였다.

註23)

왜란으로 말미암아 산해정과 신사서원이 모두 소실되자, 1608년(선조 41) 안희는 황세열(黃世烈), 허경윤(許景胤)과 더불어 산해정 옛터에 신산서원을 중건하였다.

註24)

이러한 사실은 당시 안희가 남명학파와 매우 긴밀한 관계를 가졌음을 보여주는 것이라 짐작된다.

註24)

이러한 사실은 당시 안희가 남명학파와 매우 긴밀한 관계를 가졌음을 보여주는 것이라 짐작된다.

註25)

이 은혜를 입은 군인들이 난이 평정된 후 여러 차례 안성흥의 포장(襃獎)을 요청하였고, 후에는 인근 유림의 공의로 조정에 알려져 1759년(영조 35)에 안성흥은 통선랑(通善郞) 사헌부지평(司憲府持平)에 추증되었다.

註25)

이 은혜를 입은 군인들이 난이 평정된 후 여러 차례 안성흥의 포장(襃獎)을 요청하였고, 후에는 인근 유림의 공의로 조정에 알려져 1759년(영조 35)에 안성흥은 통선랑(通善郞) 사헌부지평(司憲府持平)에 추증되었다.

註26)

그 외에도 안홍범(安弘範), 안우룡(安羽龍) 등 다수의 순흥안씨가 인물들이 족보에 입재(立齋) 문인으로 기록되었다.

註26)

그 외에도 안홍범(安弘範), 안우룡(安羽龍) 등 다수의 순흥안씨가 인물들이 족보에 입재(立齋) 문인으로 기록되었다.

註27)

註27)

註28)

이러한 연유로 안씨가에는 당시 일본 경찰의 신문조서와 재판관련 기록이 전하고 있다.

註28)

이러한 연유로 안씨가에는 당시 일본 경찰의 신문조서와 재판관련 기록이 전하고 있다.

|

대분류 |

소분류 |

점수 |

||||

|

1 |

敎令類 |

1 |

白牌 |

1 |

20 |

192 |

|

2 |

告身 |

18 |

||||

|

3 |

追贈敎旨 |

1 |

||||

|

2 |

疏箚啓狀類 |

1 |

龍淵祠 追享是非 |

25 |

115 |

|

|

2 |

安聖興 襃獎 요청 |

17 |

||||

|

3 |

咸從魚氏 旌閭 요청 |

10 |

||||

|

4 |

山訟 |

58 |

||||

|

5 |

기타 |

5 |

||||

|

3 |

牒關通報類 |

1 |

關 |

2 |

17 |

|

|

2 |

傳令 |

3 |

||||

|

3 |

牒呈 |

6 |

||||

|

4 |

書目 |

4 |

||||

|

5 |

甘結 |

2 |

||||

|

4 |

證憑類 |

1 |

繼後立案 |

2 |

14 |

|

|

2 |

立案 |

1 |

||||

|

3 |

侤音 |

10 |

||||

|

4 |

不忘記 |

1 |

||||

|

5 |

書簡通告類 |

1 |

通文 |

13 |

14 |

192 |

|

2 |

簡札 |

1 |

||||

|

6 |

置簿記錄類 |

1 |

置簿 |

6 |

7 |

|

|

2 |

賻儀單子 |

1 |

||||

|

7 |

詩文類 |

1 |

試券 |

3 |

5 |

|

|

2 |

祭文 |

1 |

||||

|

3 |

詩文 |

1 |

||||

|

8 |

成冊古文書 |

1 |

宗案文簿 |

2 |

12 |

|

|

2 |

秋收記 |

1 |

||||

|

3 |

宗契置簿 |

3 |

||||

|

4 |

宗契案 |

1 |

||||

|

5 |

時到記 |

5 |

||||

|

9 |

文集草本 및 家乘 |

1 |

文集草本 |

1 |

2 |

|

|

2 |

家乘 |

1 |

||||

註29)

내용분류에서는 먼저 산송(山訟)에 관한 소지류를 분리하였다. 조선후기에는 어느 집안이나 묘지와 선산을 둘러싼 시비가 많았던 탓에 산송이 소지류의 대부분을 차지하는 경우가 많다. 순흥안씨가도 마찬가지여서 산송관련 소지류가 소차계장류의 절반에 조금 못 미치는 58점이다. 시기별로 시비가 붙은 상대방, 시비의 대상이 된 묘지 및 선산은 달라지지만 산송이라는 비교적 단일한 사안을 다룬다고 생각되어 하나로 분류하였고, 소차계장류 안에서 순서는 기타 소지류를 제외하고는 맨 나중으로 설정하였다.

註29)

내용분류에서는 먼저 산송(山訟)에 관한 소지류를 분리하였다. 조선후기에는 어느 집안이나 묘지와 선산을 둘러싼 시비가 많았던 탓에 산송이 소지류의 대부분을 차지하는 경우가 많다. 순흥안씨가도 마찬가지여서 산송관련 소지류가 소차계장류의 절반에 조금 못 미치는 58점이다. 시기별로 시비가 붙은 상대방, 시비의 대상이 된 묘지 및 선산은 달라지지만 산송이라는 비교적 단일한 사안을 다룬다고 생각되어 하나로 분류하였고, 소차계장류 안에서 순서는 기타 소지류를 제외하고는 맨 나중으로 설정하였다.

註30)

의 양자 건을 관에서 공증해 주는 것이다. 안득남은 안희의 장자로 무자한 채로 사망하여, 그 동생 안대남(安大男, 1599-1660)의 둘째 아들인 안국반(安國磐, 1637-?)을 양자로 세웠다. 안윤흥은 안국반의 셋째아들 안세열(安世說)의 장자이다. 무자한 그에게 종손인 안성흥의 둘째 아들 한징(漢徵)을 양자로 들였다. 한징은 후에 안응호(安應琥, 1712-1745)로 개명하였다. 족보에 실려 있는 것은 개명한 이름이므로, 이 글의 가계도에서도 응호로 표기하였다. 모두 안희의 직계가 양자를 받은 쪽이거나 준 쪽이기 때문에 이 문서들이 종가에 보관되었던 것이다.

註30)

의 양자 건을 관에서 공증해 주는 것이다. 안득남은 안희의 장자로 무자한 채로 사망하여, 그 동생 안대남(安大男, 1599-1660)의 둘째 아들인 안국반(安國磐, 1637-?)을 양자로 세웠다. 안윤흥은 안국반의 셋째아들 안세열(安世說)의 장자이다. 무자한 그에게 종손인 안성흥의 둘째 아들 한징(漢徵)을 양자로 들였다. 한징은 후에 안응호(安應琥, 1712-1745)로 개명하였다. 족보에 실려 있는 것은 개명한 이름이므로, 이 글의 가계도에서도 응호로 표기하였다. 모두 안희의 직계가 양자를 받은 쪽이거나 준 쪽이기 때문에 이 문서들이 종가에 보관되었던 것이다.