소장처 고문서 특징

- 홈

- 소장 고문서

- 소장처 고문서 특징

註1)

자연히 집안의 전적들이 이곳에 모여들게 되었고, 1970년대까지 여기에 보관되었다. 1970년대에는 문화재 초기 조사가 한창이었는데, 이 조사를 통해 귀암종택의 일부 귀한 자료들이 세상에 알려지게 되었다. 그러나 이것이 빌미가 되었는지 농암정사 뒷벽이 헐리고 이 전적들이 몽땅 도둑맞는 참담한 일이 발생하였다. 종손이 백방으로 수소문한 끝에 대구 모 대학에 팔려가 있다는 사실을 알게 되었고, 한 독지가의 도움으로 이 전적들을 다시 돌려받을 수 있었다. 자료 관리에 큰 어려움을 겪은 종손은 고서 및 일기자료들을 당시 효성여대에 기증하기로 결정하였다. 당시 효성여대는 연세대, 고려대, 영남대, 경북대, 계명대 등과 더불어 전국적으로 유실되고 있는 고전적들을 경쟁적으로 수집하고 있었으므로, 광주이씨 자료를 흔쾌히 받아들였음은 물론이다. 이것이 1970년대 중반의 일이었다.

註1)

자연히 집안의 전적들이 이곳에 모여들게 되었고, 1970년대까지 여기에 보관되었다. 1970년대에는 문화재 초기 조사가 한창이었는데, 이 조사를 통해 귀암종택의 일부 귀한 자료들이 세상에 알려지게 되었다. 그러나 이것이 빌미가 되었는지 농암정사 뒷벽이 헐리고 이 전적들이 몽땅 도둑맞는 참담한 일이 발생하였다. 종손이 백방으로 수소문한 끝에 대구 모 대학에 팔려가 있다는 사실을 알게 되었고, 한 독지가의 도움으로 이 전적들을 다시 돌려받을 수 있었다. 자료 관리에 큰 어려움을 겪은 종손은 고서 및 일기자료들을 당시 효성여대에 기증하기로 결정하였다. 당시 효성여대는 연세대, 고려대, 영남대, 경북대, 계명대 등과 더불어 전국적으로 유실되고 있는 고전적들을 경쟁적으로 수집하고 있었으므로, 광주이씨 자료를 흔쾌히 받아들였음은 물론이다. 이것이 1970년대 중반의 일이었다.

註2)

〈용비어천가〉, 〈박통사언해〉 등 다수의 내사본과 희귀본 고서, 이담명의 치부일기 등 약 2,500여 책의 필사본 자료가 현재 대구가톨릭대학교(구 효성여대) 중앙도서관에

석전문고(石田文庫)註3)

라는 이름으로 소장되어 있다.

註2)

〈용비어천가〉, 〈박통사언해〉 등 다수의 내사본과 희귀본 고서, 이담명의 치부일기 등 약 2,500여 책의 필사본 자료가 현재 대구가톨릭대학교(구 효성여대) 중앙도서관에

석전문고(石田文庫)註3)

라는 이름으로 소장되어 있다.

註5)

이외에도 역사박물관에서는 이담명이 승정원 주서(主書) 시절에 작성한 ‘승정원사초(承政院史草)’를 수집하여 간행하였다.

註5)

이외에도 역사박물관에서는 이담명이 승정원 주서(主書) 시절에 작성한 ‘승정원사초(承政院史草)’를 수집하여 간행하였다.

註6)

역시 귀암종택에 전해지던 것으로 총 161책에 달하는 방대한 양이다.

註6)

역시 귀암종택에 전해지던 것으로 총 161책에 달하는 방대한 양이다.

註7)

註7)

註8)

그 일환으로 이 책이 나오게 된 것이다. 이 책에 수록한 자료범주에 대한 보다 자세한 설명은 3장에서 상술하도록 하고, 아래에서는 칠곡의 광주이씨가에 대해 살펴보도록 하겠다.

註8)

그 일환으로 이 책이 나오게 된 것이다. 이 책에 수록한 자료범주에 대한 보다 자세한 설명은 3장에서 상술하도록 하고, 아래에서는 칠곡의 광주이씨가에 대해 살펴보도록 하겠다.

註9)

이집은 오래도록 광주이씨의 시조로 인식되었다.

註9)

이집은 오래도록 광주이씨의 시조로 인식되었다.

註10)

註10)

註11)

이러한 기록을 모두 신뢰할 수는 없겠지만, 이당의 선대가 회안지역의 향리층이었음은 추측할 수 있다. 회안, 즉 지금의 광주지역의 향리층으로 착실한 자기성장을 하던 광주이씨가는 이당·이집 부자 대에 이르러 과거에 급제하고 중앙에 진출하는 일대 도약을 이룩한 것이다.

註11)

이러한 기록을 모두 신뢰할 수는 없겠지만, 이당의 선대가 회안지역의 향리층이었음은 추측할 수 있다. 회안, 즉 지금의 광주지역의 향리층으로 착실한 자기성장을 하던 광주이씨가는 이당·이집 부자 대에 이르러 과거에 급제하고 중앙에 진출하는 일대 도약을 이룩한 것이다.

註12)

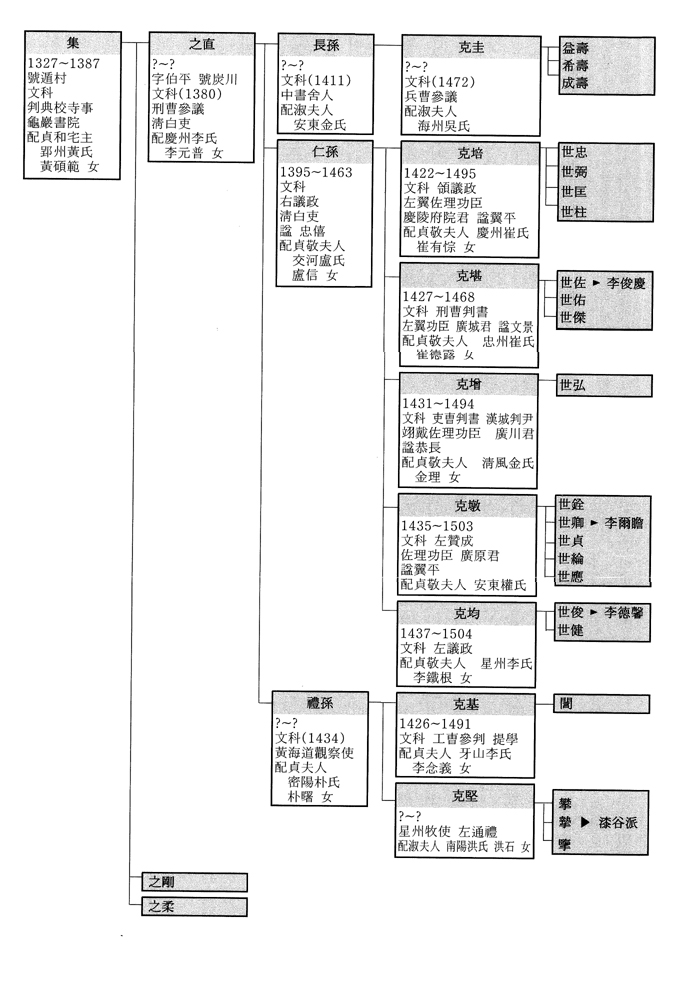

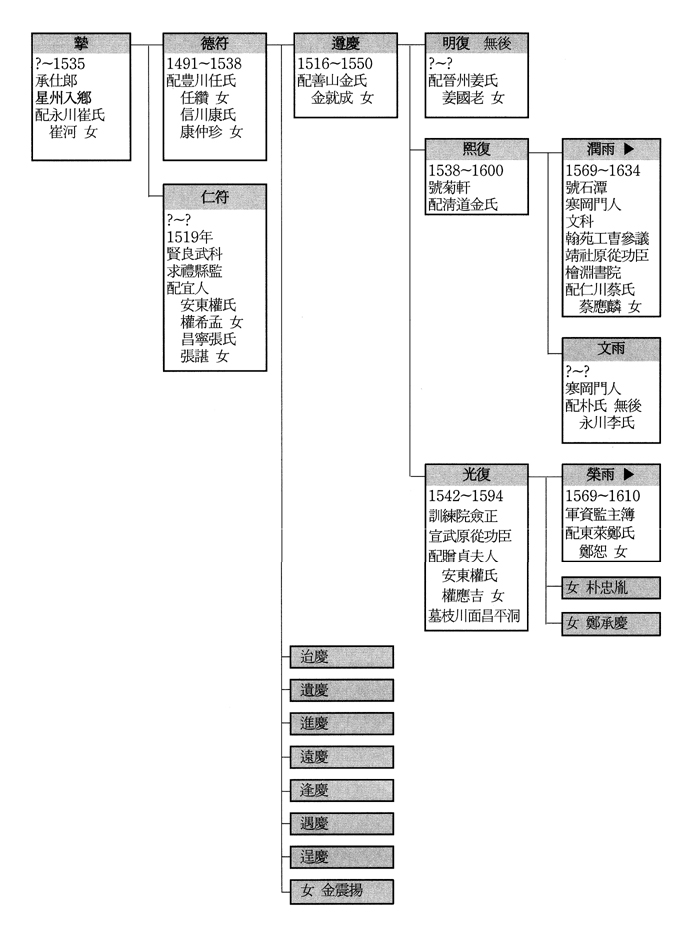

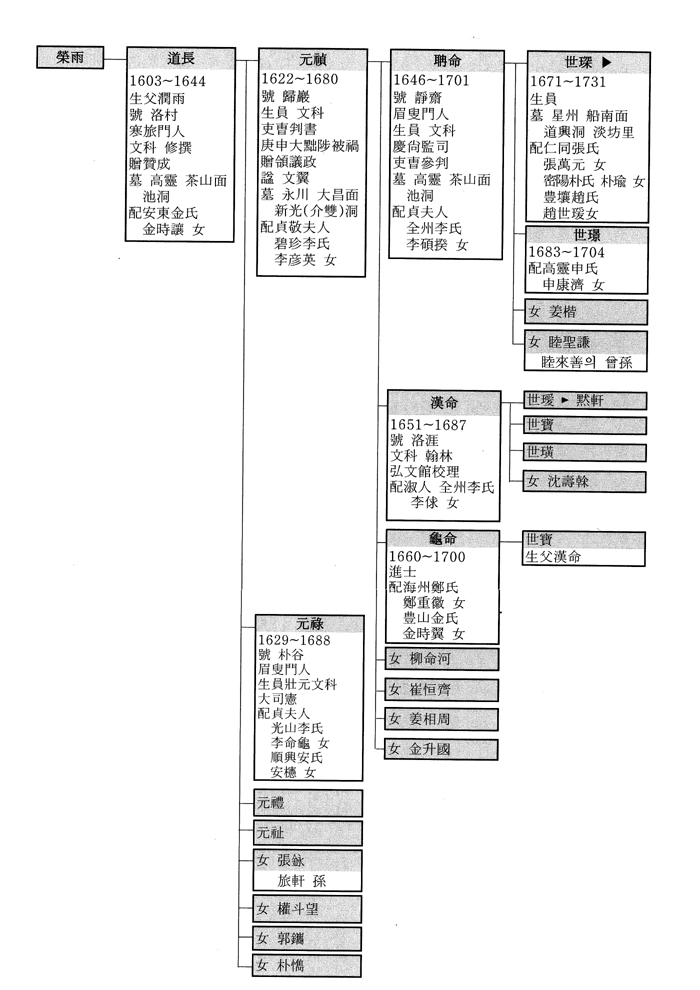

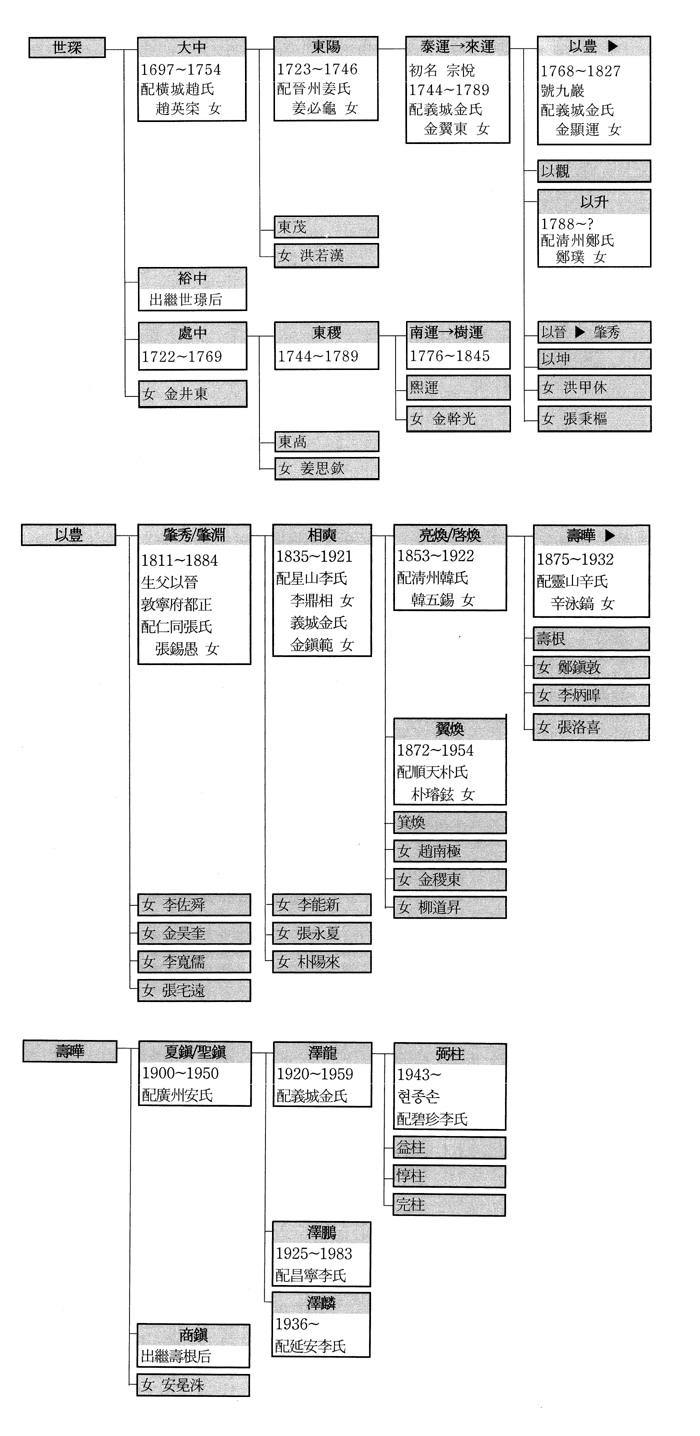

이러한 광주이씨의 번성은 〈광주이씨 상대 가계도〉에 잘 나타나 있다.

註12)

이러한 광주이씨의 번성은 〈광주이씨 상대 가계도〉에 잘 나타나 있다.

註13)

註13)

註14)

이러한 가운데 충주에 정착하여 사림파로 일신한 광주이씨 계열은 기묘사화와 을사사화에서 큰 피해를 입게 된 것이다.

註14)

이러한 가운데 충주에 정착하여 사림파로 일신한 광주이씨 계열은 기묘사화와 을사사화에서 큰 피해를 입게 된 것이다.

註15)

광주이씨가 극성하던 시절에도 비교적 약세를 면치 못하였던 이 계열은 극견이 성주목사 재임시절 둘째아들 이지(李摯)를 영천최씨(永川崔氏) 최하(崔河)에게 장가보냄으로써 성주

註15)

광주이씨가 극성하던 시절에도 비교적 약세를 면치 못하였던 이 계열은 극견이 성주목사 재임시절 둘째아들 이지(李摯)를 영천최씨(永川崔氏) 최하(崔河)에게 장가보냄으로써 성주

註16)

에 정착하게 되었다. “가법(家法)이 있다

註16)

에 정착하게 되었다. “가법(家法)이 있다

註17)

”는 족보의 기록으로 보아 영천최씨는 당시 성주 일대에 탄탄한 재지기반을 가지고 있었던 가문으로 추측된다. 한편 현지답사 과정에서 이지 부처의 묘가 처외가 인물 해평김씨(海平金氏)

註17)

”는 족보의 기록으로 보아 영천최씨는 당시 성주 일대에 탄탄한 재지기반을 가지고 있었던 가문으로 추측된다. 한편 현지답사 과정에서 이지 부처의 묘가 처외가 인물 해평김씨(海平金氏)

註18)

의 묘와 더불어 한 국내(局內)에 조성되어 있음을 확인할 수 있었다. 이는 해평김씨의 경제적 기반이 손서인 영천최씨에게로, 그리고 다시 외손서인 이지에게로 옮겨왔음을 추측케 한다.

註18)

의 묘와 더불어 한 국내(局內)에 조성되어 있음을 확인할 수 있었다. 이는 해평김씨의 경제적 기반이 손서인 영천최씨에게로, 그리고 다시 외손서인 이지에게로 옮겨왔음을 추측케 한다.

註19)

신천강씨(信川康氏)의 깃급문기(衿給文記)이다. 이지의 아들 이덕부(李德符)의 두 번째 처인 신천강씨가 이덕부 사망 후 9남매

註19)

신천강씨(信川康氏)의 깃급문기(衿給文記)이다. 이지의 아들 이덕부(李德符)의 두 번째 처인 신천강씨가 이덕부 사망 후 9남매

註20)

에게 재산을 나누어 준 것이 그 내용이다. 분재하고 있는 재산의 총량이 노비 182구(口), 상당한 규모의 전답

註20)

에게 재산을 나누어 준 것이 그 내용이다. 분재하고 있는 재산의 총량이 노비 182구(口), 상당한 규모의 전답

註21)

, 와가(瓦家) 3좌(坐)에 달한다. 신천강씨의 처변재산을 따로 알 수 있는 자료는 없으나, 이지와 이덕부 대를 경과하면서 광주이씨가는 영천최씨, 신천강씨의 경제적 기반을 물려받으며 그 경제적 토대를 확고히 하고 있었음을 이 분재기를 통해 알 수 있다.

註21)

, 와가(瓦家) 3좌(坐)에 달한다. 신천강씨의 처변재산을 따로 알 수 있는 자료는 없으나, 이지와 이덕부 대를 경과하면서 광주이씨가는 영천최씨, 신천강씨의 경제적 기반을 물려받으며 그 경제적 토대를 확고히 하고 있었음을 이 분재기를 통해 알 수 있다.

註22)

이는 이준경이 본가로부터 상속받은 재산에 필적하는 것이다.

註22)

이는 이준경이 본가로부터 상속받은 재산에 필적하는 것이다.

註24)

이다. 이 혼인은 훈구파의 대명사였던 광주이씨와 영남사림파와의 결합이라는 점에서 주목되며, 후일 성주에 정착한 광주이씨 가문이 영남학파의 핵심가문으로 부상할 수 있었던 가학적 토대라 할 수 있다. 혼맥을 통한 영남사림파와의 유대는 여기서 그치지 않는다. 이덕부의 아들 이준경은 김취성의 딸을 배필로 맞았고, 덕부의 동생 인부(仁符)는 딸을 김취문(金就文)에게 시집보내었다. 선산(善山) 출신의 김취성·취문 형제는 송당(松堂) 박영(朴英)의 문인으로 송당학맥을 대표하던 학자들이었다.

註24)

이다. 이 혼인은 훈구파의 대명사였던 광주이씨와 영남사림파와의 결합이라는 점에서 주목되며, 후일 성주에 정착한 광주이씨 가문이 영남학파의 핵심가문으로 부상할 수 있었던 가학적 토대라 할 수 있다. 혼맥을 통한 영남사림파와의 유대는 여기서 그치지 않는다. 이덕부의 아들 이준경은 김취성의 딸을 배필로 맞았고, 덕부의 동생 인부(仁符)는 딸을 김취문(金就文)에게 시집보내었다. 선산(善山) 출신의 김취성·취문 형제는 송당(松堂) 박영(朴英)의 문인으로 송당학맥을 대표하던 학자들이었다.

註25)

註25)

註27)

註27)

註31)

더불어 이 과정에서 중요한 고문서 한 점이 발견되었다. 성주 입향조 이지의 아들 이덕부의 처 신천강씨가 그 자녀 9남매에게 재산을 상속한 문서가 그것이다. 비록 복사본이기는 하지만

註31)

더불어 이 과정에서 중요한 고문서 한 점이 발견되었다. 성주 입향조 이지의 아들 이덕부의 처 신천강씨가 그 자녀 9남매에게 재산을 상속한 문서가 그것이다. 비록 복사본이기는 하지만

註32)

1538년에서 1550년 사이에 작성되어 광주이씨가 분재기(分財記) 가운데 가장 앞선다는 점에서 매우 중요한 문서이다. 그 외에도 중요한 자료들을 협조해 주셨지만, 자료의 성격상 「고문서집성에는 적합하지 않아 수록하지 못한 점을 아쉽게 생각한다.

註32)

1538년에서 1550년 사이에 작성되어 광주이씨가 분재기(分財記) 가운데 가장 앞선다는 점에서 매우 중요한 문서이다. 그 외에도 중요한 자료들을 협조해 주셨지만, 자료의 성격상 「고문서집성에는 적합하지 않아 수록하지 못한 점을 아쉽게 생각한다.

|

대분류 |

문서명 |

점수 |

소장처 |

비고 |

|

敎令類 84점 |

敎書 |

1 |

|

|

|

諭書 |

2 |

|

|

|

|

白牌 |

2 |

|

|

|

|

告身(敎旨) |

52 |

이중환 소장본 36점 이철 소장본 3점 |

|

|

|

告身(敎牒) |

15 |

이중환 소장본 15점 |

|

|

|

追贈敎旨 |

7 |

이중환 소장본 3점 |

|

|

|

諡號敎旨 |

1 |

역사박물관 1점 |

|

|

|

差帖 |

2 |

이중환 소장본 1점 |

|

|

|

祿牌 |

2 |

역사박물관 2점 |

|

|

|

疏箚啓狀類 91점 |

上言 |

1 |

|

|

|

上疏(抄) |

3 |

|

|

|

|

啓文 |

13 |

|

|

|

|

所志類 |

71 |

역사박물관 1점 |

|

|

|

稟報 |

1 |

|

|

|

|

牒關通報類 30점 |

傳令 |

1 |

|

|

|

牒呈 |

1 |

|

|

|

|

牒報(草) |

2 |

이철 소장본 2점 |

|

|

|

書目 |

1 |

|

|

|

|

諡號望單子 |

3 |

역사박물관 3점 |

抄 2점 포함 |

|

|

諡號署經完議 |

2 |

역사박물관 2점 |

|

|

|

望記 |

8 |

|

|

|

|

指令 |

7 |

|

|

|

|

納入通知書 |

3 |

|

|

|

|

注意書 |

1 |

|

|

|

|

訓示 |

1 |

|

|

|

|

證憑類 145점 |

馬帖 |

1 |

역사박물관 1점 |

|

|

立案 |

10 |

역사박물관 1점 |

|

|

|

戶籍類 |

79 |

이철 소장본 2점 역사박물관 6점 |

|

|

|

完文 |

7 |

|

|

|

|

完議 |

7 |

이중환 소장본 1점 |

|

|

|

節目 |

1 |

|

|

|

|

侤音 |

5 |

|

|

|

|

手標 |

6 |

|

|

|

|

不忘記 |

1 |

|

|

|

|

近代文書 |

28 |

|

誓約書 1점 契約書 1점 領收證 2점 借用證 13점 朝鮮史編修會 借用文件 3점 賣買關聯 一括文書 8점 |

|

|

明文文記類 32점 |

分財記 |

22 |

지파 소장본 1점 |

|

|

明文 |

7 |

|

|

|

|

牌旨 |

3 |

|

|

|

|

書簡通告類 5점 |

婚書 |

5 |

|

|

|

詩文類 16점 |

聾巖精舍記 |

1 |

|

|

|

跋 |

1 |

|

|

|

|

年譜草 |

1 |

|

|

|

|

家狀 |

1 |

|

|

|

|

行狀 |

2 |

|

|

|

|

諡狀 |

1 |

|

|

|

|

墓表 |

1 |

|

|

|

|

試券 |

8 |

|

|

|

|

소계 |

401 |

|

|

|

|

문서명 |

점수 |

인물 |

비고 |

|

敎書 |

1 |

李聃命 |

|

|

諭書 |

2 |

李元禎, 李聃命 |

|

|

白牌 |

2 |

李聃命, 李世琛 |

|

|

告身(敎旨) |

52 |

李潤雨 38, 妻 蔡氏 1, 李聃命 妻 2, 李肇秀 11. |

이중환 소장본 36점 이철 소장본 3점 |

|

告身(敎牒) |

15 |

李潤雨 11, 李道昌 4. |

이중환 소장본 15점 |

|

追贈敎旨 |

7 |

李光復관련1, 李潤雨관련3, 李元禎관련1, 李道長관련1, 李肇秀관련1. |

이중환 소장본 3점 |

|

諡號敎旨 |

1 |

李元禎 |

역사박물관 1점 |

|

差帖 |

2 |

李道昌, 李肇秀 |

이중환 소장본 1점 |

|

祿牌 |

2 |

李聃命 |

역사박물관 2점 |