소장처 고문서 특징

- 홈

- 소장 고문서

- 소장처 고문서 특징

註1)

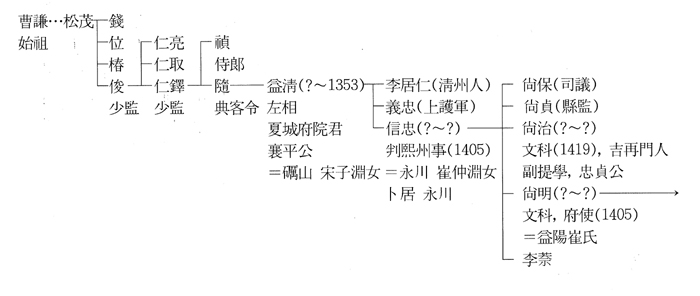

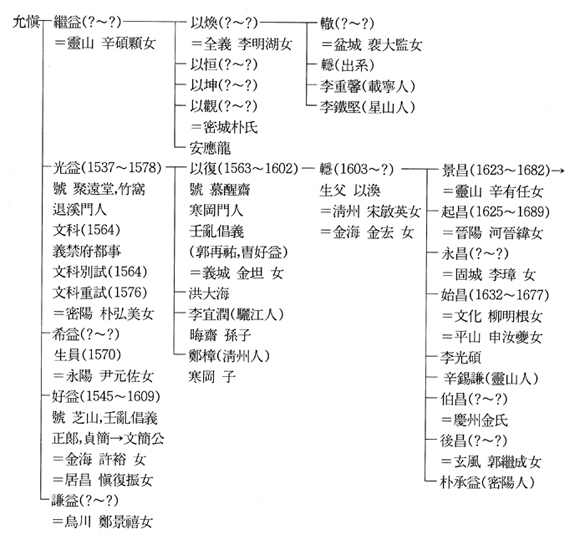

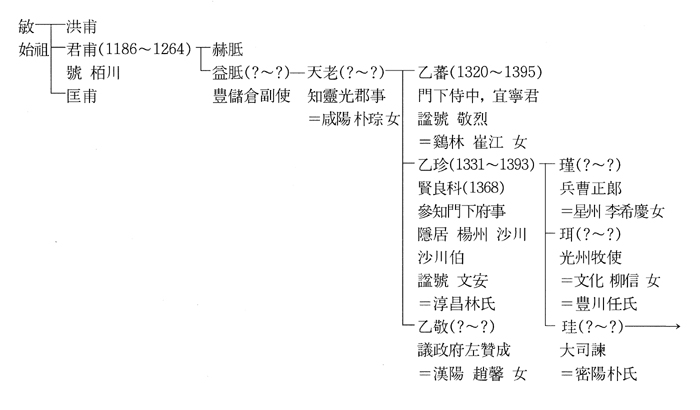

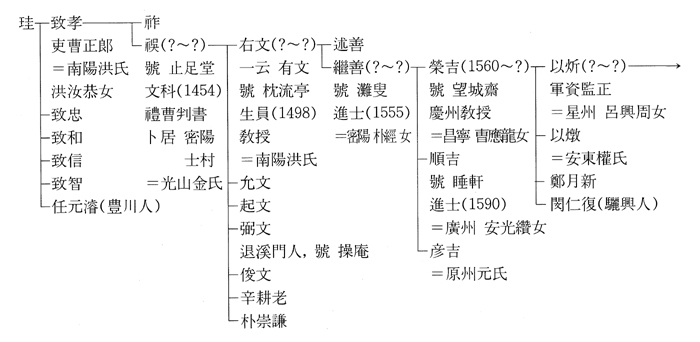

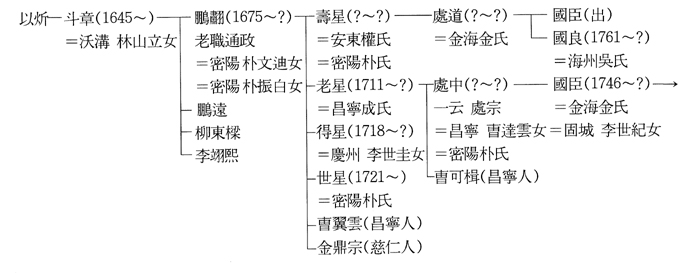

현재 밀양 창녕조씨가에 전하는 창녕조씨족보에 의하면 고려 大樂署丞를 역임한 조겸을 1세조로 기록하고 있다. 조겸 이후의 세계에 대해서는 여러 이설이 존재한다. 이는 창녕조씨족보의 간행에 있어 기존의 가승을 정리하는 과정에서 대수가 일치하지 않는 문제가 있었기 때문이다. 이러한 문제와 관련하여 잠시 창녕조씨 족보의 간행과정을 살펴본다. 창녕조씨의 초간 대동보는 癸酉譜(1693, 肅宗19)라고 한다. 본 계유보의 간행에는 조신충의 후손인 樂齋 曺殿周, 松菴 曺冕周 당시 가전되고 있던 가승 등을 참고하여 간행하였다. 족보의 간행에는 당시 경상도 도사로 부임한 曺廷亮의 지원에 의해 이루어 졌다.

註1)

현재 밀양 창녕조씨가에 전하는 창녕조씨족보에 의하면 고려 大樂署丞를 역임한 조겸을 1세조로 기록하고 있다. 조겸 이후의 세계에 대해서는 여러 이설이 존재한다. 이는 창녕조씨족보의 간행에 있어 기존의 가승을 정리하는 과정에서 대수가 일치하지 않는 문제가 있었기 때문이다. 이러한 문제와 관련하여 잠시 창녕조씨 족보의 간행과정을 살펴본다. 창녕조씨의 초간 대동보는 癸酉譜(1693, 肅宗19)라고 한다. 본 계유보의 간행에는 조신충의 후손인 樂齋 曺殿周, 松菴 曺冕周 당시 가전되고 있던 가승 등을 참고하여 간행하였다. 족보의 간행에는 당시 경상도 도사로 부임한 曺廷亮의 지원에 의해 이루어 졌다.

註2)

초간보의 간행과정에서 기존의 가승에서 나타나는 대수 불일치를 일소하기 위해 정해보에서 조송무를 다시 1세로 칭하기로 의결하였다.

註2)

초간보의 간행과정에서 기존의 가승에서 나타나는 대수 불일치를 일소하기 위해 정해보에서 조송무를 다시 1세로 칭하기로 의결하였다.

註3)

그는 고려조에 활약한 인물로서 충숙왕때 中郎將이 되었다. 그는 충숙, 충혜왕이 교체되는 어지러운 시기에 활동하였다. 충숙왕으로부터 왕위를 양위받은 충혜왕 원년에 조익청은 호군으로서 大靑島에 나아가 원나라 사신을 맞이하였다.

註3)

그는 고려조에 활약한 인물로서 충숙왕때 中郎將이 되었다. 그는 충숙, 충혜왕이 교체되는 어지러운 시기에 활동하였다. 충숙왕으로부터 왕위를 양위받은 충혜왕 원년에 조익청은 호군으로서 大靑島에 나아가 원나라 사신을 맞이하였다.

註4)

충혜왕의 무도함에 의해 충숙왕이 다시 복위하자 조익청은 대호군이 되었다. 당시 조익청은 尹桓과 함께 충혜왕의 근신들에 대한 처벌을 도모하였다. 그러나 충숙왕이 죽고 충혜왕이 왕위에 오르자 도리어 제주안무사로 좌천되기도 하였다.

註4)

충혜왕의 무도함에 의해 충숙왕이 다시 복위하자 조익청은 대호군이 되었다. 당시 조익청은 尹桓과 함께 충혜왕의 근신들에 대한 처벌을 도모하였다. 그러나 충숙왕이 죽고 충혜왕이 왕위에 오르자 도리어 제주안무사로 좌천되기도 하였다.

註5)

1351년 공민왕이 즉위하면서 찬성사가 되고, 1352년에는 공민왕이 원나라에 있을 때 扈從한 공으로 燕邸隨從功臣 1등에 올랐다.

註5)

1351년 공민왕이 즉위하면서 찬성사가 되고, 1352년에는 공민왕이 원나라에 있을 때 扈從한 공으로 燕邸隨從功臣 1등에 올랐다.

註6)

그 후 좌정승에 올라 夏城府院君에 봉해지고 純城直節同德贊化功臣에 녹훈되었다. 1376년(우왕 2) 공민왕의 묘정에 배향되었다. 시호는 양평(襄平)이다. 조익청과 관련한 자세한 행적은 고려사 세가에 기록되어 있다.

註6)

그 후 좌정승에 올라 夏城府院君에 봉해지고 純城直節同德贊化功臣에 녹훈되었다. 1376년(우왕 2) 공민왕의 묘정에 배향되었다. 시호는 양평(襄平)이다. 조익청과 관련한 자세한 행적은 고려사 세가에 기록되어 있다.

註7)

조익청의 중앙정계에서의 활약을 계기로 창녕조씨가의 발흥의 기반을 마련하게 되었다고 하겠다.

註7)

조익청의 중앙정계에서의 활약을 계기로 창녕조씨가의 발흥의 기반을 마련하게 되었다고 하겠다.

註8)

조익청의 장녀는 당시 문망이 높은 청주이씨 이거인(?~1402)과 혼인하였다. 이거인은 고려조에 刑部尙書를 역임한 文簡公 李挺(1297~1361)의 아들이었다.

註8)

조익청의 장녀는 당시 문망이 높은 청주이씨 이거인(?~1402)과 혼인하였다. 이거인은 고려조에 刑部尙書를 역임한 文簡公 李挺(1297~1361)의 아들이었다.

註9)

이 후 좌정언(1424년)에 올라 집현전에서 유숙하였다. 조선 초기 세종에서 단종에 이르는 세 왕을 섬기는 과정에서 성삼문, 박팽년 등과 교의가 깊었다. 1455년(端宗 3)년 집현전부제학이 되었으나 세조의 왕위찬탈로 사직하고 낙향하여 후학 양성에 진력하였다. 1791년(정조 15)에 장릉에 배향되었다. 그의 묘비에는 ‘魯山朝副提學曺尙治之墓라 새겨 세조의 신하가 아님을 밝혔다. 그의 시호는 忠貞이다.

註9)

이 후 좌정언(1424년)에 올라 집현전에서 유숙하였다. 조선 초기 세종에서 단종에 이르는 세 왕을 섬기는 과정에서 성삼문, 박팽년 등과 교의가 깊었다. 1455년(端宗 3)년 집현전부제학이 되었으나 세조의 왕위찬탈로 사직하고 낙향하여 후학 양성에 진력하였다. 1791년(정조 15)에 장릉에 배향되었다. 그의 묘비에는 ‘魯山朝副提學曺尙治之墓라 새겨 세조의 신하가 아님을 밝혔다. 그의 시호는 忠貞이다.

註10)

조상명 또한 형 조상치와 정치적·학문적 행보를 같이하엿다. 그는 세종조에 文科에 급제하였으며 이 후

德源都護府使(1450)註11)

, 承旨를 역임하였다.

註10)

조상명 또한 형 조상치와 정치적·학문적 행보를 같이하엿다. 그는 세종조에 文科에 급제하였으며 이 후

德源都護府使(1450)註11)

, 承旨를 역임하였다.

註12)

이후 그의 효행과 학행이 널리 알려지면서 조정에서 옥비 두 좌를 하사하였고 아울러 관직생활의 정렴함을 함께 기렸다.

註12)

이후 그의 효행과 학행이 널리 알려지면서 조정에서 옥비 두 좌를 하사하였고 아울러 관직생활의 정렴함을 함께 기렸다.

註13)

조치우의 이러한 행적과 영광은 이후 창녕조씨가에 있어 대대로 운위되었다.

註13)

조치우의 이러한 행적과 영광은 이후 창녕조씨가에 있어 대대로 운위되었다.

註14)

이는 창원박씨로부터 일정한 경제적 지원을 상속받았던 것에 기인한다.

註14)

이는 창원박씨로부터 일정한 경제적 지원을 상속받았던 것에 기인한다.

註15)

註15)

註16)

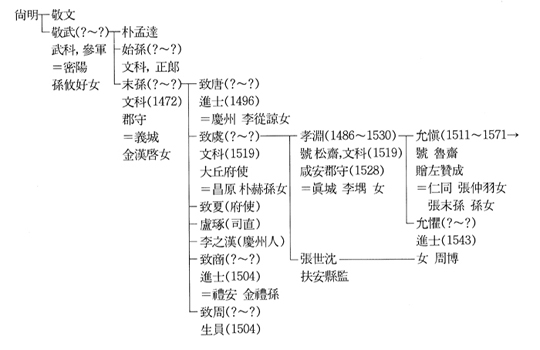

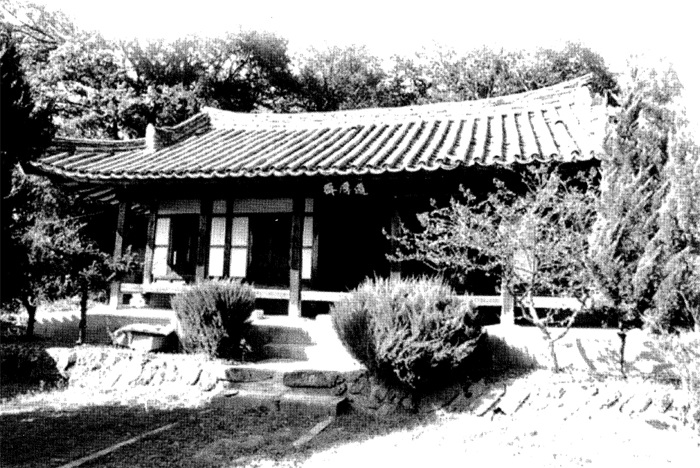

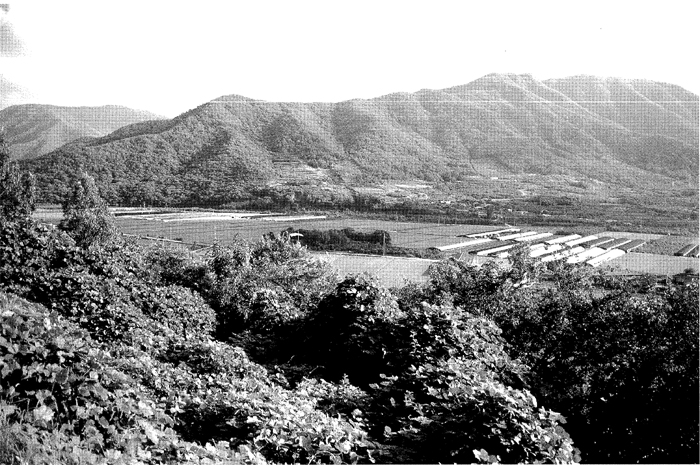

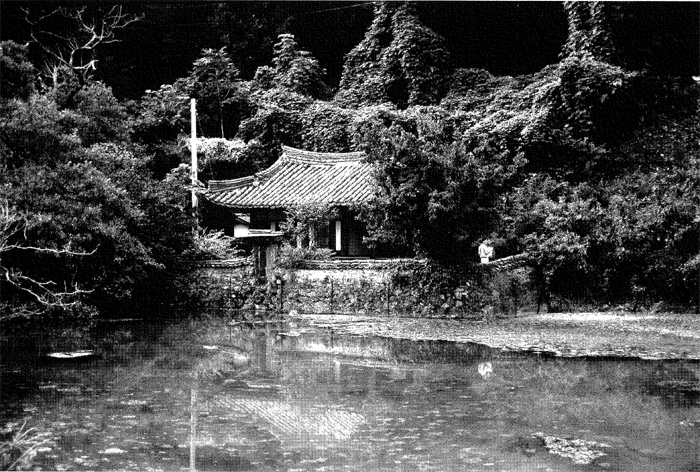

벼슬이 의금부도사에 이르렀다. 그는 퇴계 李滉의 문인으로 성리학에 조예가 깊었으며, 한강 정구, 율곡 이이, 고봉 기대승 등과 교의가 두터웠다. 그는 1578년 江東으로 좌천된 아우 조호익을 만나고자 평안도 도사의 직책을 얻어 내려갔다가 그곳에서 생을 마감하였다. 선조는 그 효행과 우애를 높이 사 정문을 내려 표창하고, 삼강행실록에 수록하였다. 밀양의 오봉서원(五峰書院)·청효사(淸孝祠)에 봉안되었다. 취원당문집이 있다. 특히 그는 밀양박씨 박홍미의 딸과 혼인하는 것을 계기로 처가의 경제적 기반을 바탕삼아 밀양의 오방동으로 이거하였다. 현재 오방동에는

정려각註17)

을 비롯하여

江東邱註18)

등 조광익과 관련한 유적이 산재해 있다. 조광익의 행적을 정리하면 【표-1】과 같다.

註16)

벼슬이 의금부도사에 이르렀다. 그는 퇴계 李滉의 문인으로 성리학에 조예가 깊었으며, 한강 정구, 율곡 이이, 고봉 기대승 등과 교의가 두터웠다. 그는 1578년 江東으로 좌천된 아우 조호익을 만나고자 평안도 도사의 직책을 얻어 내려갔다가 그곳에서 생을 마감하였다. 선조는 그 효행과 우애를 높이 사 정문을 내려 표창하고, 삼강행실록에 수록하였다. 밀양의 오봉서원(五峰書院)·청효사(淸孝祠)에 봉안되었다. 취원당문집이 있다. 특히 그는 밀양박씨 박홍미의 딸과 혼인하는 것을 계기로 처가의 경제적 기반을 바탕삼아 밀양의 오방동으로 이거하였다. 현재 오방동에는

정려각註17)

을 비롯하여

江東邱註18)

등 조광익과 관련한 유적이 산재해 있다. 조광익의 행적을 정리하면 【표-1】과 같다.

|

나이 |

서력(왕력) |

주 요 행 적 |

비고 |

|

1 |

1537(中宗32) |

◦昌原 府北面 출생 |

|

|

8 |

1544(中宗39) |

◦魯齋公(조효연)에게서 小學을 배우다. |

|

|

13 |

1549(明宗4) |

◦退溪 李滉 門下에서 수학. |

|

|

18 |

1554(明宗9) |

◦密陽朴氏와 혼인. |

|

|

22 |

1558(明宗13) |

◦司馬兩試 入格. |

|

|

23 |

1559(明宗14) |

◦密陽에 ‘竹窩’를 짓고 이거 함. |

妻鄕移居(五榜洞) |

|

25 |

1561(明宗16) |

◦아우 曺好益과 李滉을 찾다. |

|

|

26 |

1562(明宗17) |

◦거처를 ‘聚遠堂’이라 명명함. |

|

|

27 |

1563(明宗18) |

◦長子 曺以復 出生 |

|

|

28 |

1564(明宗19) |

◦文科 別試 乙科 1人 及第. |

10月 8日. |

|

29 |

1565(明宗20) |

◦李滉에게서 朱子語類,近思錄 등 수학. ◦奇高峯과 問答. |

9월 |

|

30 |

1566(明宗21) |

◦金蘭契 조직.(族契) |

10월 |

|

31 |

1567(明宗22) |

◦成均館學諭 |

|

|

33 |

1569(宣祖2) |

◦刑曹佐郞 |

|

|

35 |

1571(宣祖4) |

◦父 曺允愼 喪 |

|

|

36 |

1572(宣祖5) |

◦母 仁同張氏 喪 |

11月 5日 |

|

38 |

1574(宣祖7) |

◦道內 儒林 孝行襃揚 請願. |

11月 17日 |

|

39 |

1575(宣祖8) |

◦司憲府監察 |

|

|

40 |

1576(宣祖9) |

◦文科 重試 甲科 1人 及第. ◦兵曹佐郞, 刑曹正郞 ◦孝行旌閭 |

10月 10日 〃 〃 |

|

41 |

1577(宣祖10) |

◦平安道都事. |

|

|

42 |

1578(宣祖11) |

◦任所에서 卒하다. ◦三綱行實錄에 기록. |

5月 5日

|

|

|

1781(正祖5) |

◦‘世德祠’ 享祀 |

|

註19)

註19)

註20)

註20)

註21)

이로 본다면 창녕조씨의 밀양향중에서의 입지를 가히 짐작해 볼 수 있다.

註21)

이로 본다면 창녕조씨의 밀양향중에서의 입지를 가히 짐작해 볼 수 있다.

註22)

의령남씨의 중시조는 남군보이다. 남군보를 비롯한 남홍보, 남광보 3형제가 모두 고려 충열왕 때에 공이 있어 남홍보는 영양군, 남군보는 의령군, 남광보는 고성군에 봉해져 각기 세 관향의 중시조가 되었다고 한다.

註22)

의령남씨의 중시조는 남군보이다. 남군보를 비롯한 남홍보, 남광보 3형제가 모두 고려 충열왕 때에 공이 있어 남홍보는 영양군, 남군보는 의령군, 남광보는 고성군에 봉해져 각기 세 관향의 중시조가 되었다고 한다.

註23)

註23)

註24)

註24)

註25)

남을진이 양주에 은거할 당시 태조는 남재로 하여금 그의 출사를 종용하기도 하였다. 이러한 정황으로 보아 남을진 사후에 그의 세 아들은 백숙 남을번을 비롯한 종형들에게 영향받은 바가 컸을 것으로 짐작 할 수 있다.

註25)

남을진이 양주에 은거할 당시 태조는 남재로 하여금 그의 출사를 종용하기도 하였다. 이러한 정황으로 보아 남을진 사후에 그의 세 아들은 백숙 남을번을 비롯한 종형들에게 영향받은 바가 컸을 것으로 짐작 할 수 있다.

註26)

光州牧使 등을 역임하였다. 말자 남규 또한 태종조에 洪州別官을 거쳐 大司諫에 까지 이르렀다. 이들이 조선조에 출사로를 마련함으로서 의령남씨가의 가세는 신왕조에서도 이어졌다.

註26)

光州牧使 등을 역임하였다. 말자 남규 또한 태종조에 洪州別官을 거쳐 大司諫에 까지 이르렀다. 이들이 조선조에 출사로를 마련함으로서 의령남씨가의 가세는 신왕조에서도 이어졌다.

註27)

장자 남치효가 吏曹正郞을 비롯하여 아우 남치충, 남치화, 남치신은 牧使, 縣監, 郡守와 같은 지방관을 역임하였다. 남규의 딸은 풍천임씨 임원진과 혼인하였다. 임원진(1423~1500)은 1471년(성종 2)에 좌리공신(佐理功臣) 3등에 녹훈되고 서하군(西河君)에 봉해졌을 뿐만 아니라 당대에 문장으로 이름이 높은 인물이었다.

註27)

장자 남치효가 吏曹正郞을 비롯하여 아우 남치충, 남치화, 남치신은 牧使, 縣監, 郡守와 같은 지방관을 역임하였다. 남규의 딸은 풍천임씨 임원진과 혼인하였다. 임원진(1423~1500)은 1471년(성종 2)에 좌리공신(佐理功臣) 3등에 녹훈되고 서하군(西河君)에 봉해졌을 뿐만 아니라 당대에 문장으로 이름이 높은 인물이었다.

註28)

남을번을 중심으로 한 그의 형제를 비롯하여 남치효에 이르기까지의 분묘는 모두 양주일대에 산재해 있다.

註28)

남을번을 중심으로 한 그의 형제를 비롯하여 남치효에 이르기까지의 분묘는 모두 양주일대에 산재해 있다.

註29)

특히 이 시기 의령남씨가는 이곳 양주를 중심으로 상당한 경제적 기반을 형성하고 있었음을 여타 관찬사료에서 확인할 수 있다.

註29)

특히 이 시기 의령남씨가는 이곳 양주를 중심으로 상당한 경제적 기반을 형성하고 있었음을 여타 관찬사료에서 확인할 수 있다.

註30)

註30)

註32)

밀양은 당시 김종직의 출생지로 사림세가 높았고 학문적 풍토가 조성되어 있었기에 남오가 이와 같은 배경에서 복거지로 선택하였을 가능성이 높다고 추정된다.

註32)

밀양은 당시 김종직의 출생지로 사림세가 높았고 학문적 풍토가 조성되어 있었기에 남오가 이와 같은 배경에서 복거지로 선택하였을 가능성이 높다고 추정된다.

註33)

註33)

註34)

이곳을 중심으로 학업에 전념하였다. 그는 밀양 사촌의 침유정을 중심으로 灌浦 魚得江(1470~1550) 등과 도의로서 교유하였다. 셋째아들 남필문은 퇴계 이황의 문하에 출입하면서 그의 문도로 활약하였으며, 聚遠堂 曹光益(1537~1580) 등과 교의가 깊었다. 그는 1525(中宗20)년 式年 진사시에 입한 후 文昭殿參奉을 역임하였다.

註34)

이곳을 중심으로 학업에 전념하였다. 그는 밀양 사촌의 침유정을 중심으로 灌浦 魚得江(1470~1550) 등과 도의로서 교유하였다. 셋째아들 남필문은 퇴계 이황의 문하에 출입하면서 그의 문도로 활약하였으며, 聚遠堂 曹光益(1537~1580) 등과 교의가 깊었다. 그는 1525(中宗20)년 式年 진사시에 입한 후 文昭殿參奉을 역임하였다.

註35)

남계선이 출사한 기록은 없으나 그의 장자 남영길이 경주교수를 역임하였으며, 차자 남순길은 1590년(宣祖 23)에 진사에 합격하였다. 남우문의 손자 남이작 또한 군자잠정을 역임하는 등 의령남씨가의 사환은 지속되었다. 그런데 의령남씨가에 있어서 남이작 이후에는 출사의 흔적을 찾을 수 없다. 단지 남붕숙이 노직으로 통정대부의 품계를 받은 사실이 확인될 뿐이다. 이는 뒤에 언급하는 바와 같이 조선 후기 정치적 동향에 의해 남인의 중앙정계 출사가 용이하지 않았음과 관련이 있다.

註35)

남계선이 출사한 기록은 없으나 그의 장자 남영길이 경주교수를 역임하였으며, 차자 남순길은 1590년(宣祖 23)에 진사에 합격하였다. 남우문의 손자 남이작 또한 군자잠정을 역임하는 등 의령남씨가의 사환은 지속되었다. 그런데 의령남씨가에 있어서 남이작 이후에는 출사의 흔적을 찾을 수 없다. 단지 남붕숙이 노직으로 통정대부의 품계를 받은 사실이 확인될 뿐이다. 이는 뒤에 언급하는 바와 같이 조선 후기 정치적 동향에 의해 남인의 중앙정계 출사가 용이하지 않았음과 관련이 있다.

註36)

註36)

|

세대 |

이름 |

분묘위치 |

비 고 |

세대 |

이름 |

분묘위치 |

비 고 |

|

1 |

南君甫 |

宜寧縣 |

|

11 |

南以炘 |

密陽 士村 |

丹場面 |

|

2 |

南益胝 |

失傳 |

|

12 |

南斗章 |

密陽 士村 |

|

|

3 |

南天老 |

靈光 森林 |

|

13 |

南鵬䎘 |

密陽 安法里 |

丹場面 |

|

4 |

南乙珍 |

楊州 隱縣面 |

|

14 |

南壽星 |

密陽 士村 |

|

|

5 |

南珪 |

楊州 隱縣面 |

|

南老星 |

密陽 安法里 |

|

|

|

6 |

南致孝 |

楊州 隱縣面 |

士村移葬(1987) |

15 |

南處道 |

密陽 士村 |

|

|

7 |

南祦 |

密陽 泗淵村 |

丹場面 |

南處中 |

密陽 士村 |

|

|

|

8 |

南右文 |

密陽 泗淵村 |

|

16 |

南國臣 |

密陽 士村 |

|

|

9 |

南弼文 |

密陽 金谷里 |

山外面 |

17 |

南聖倫 |

密陽 安法里 |

|

|

南繼善 |

密陽 金谷里 |

|

18 |

南應圭 |

密陽 丹陽里 |

丹場面 |

|

|

10 |

南榮吉 |

密陽 甘勿里 |

丹場面 |

19 |

南志容 |

密陽 金谷里 |

山外面 |

註37)

분재기 중 가장 시기적으로 오랜 것으로는 조광익 부처가 자녀 3남매에게 분재한 것으로 추정되는 문서이다.(分財記 1번) 본 분재기는 조광익이 세상을 떠난 후 전란을 겪으면서 미처 문서를 이룩할 겨를이 없다가 17세기 초에 남매가 모여 문서를 작성한 것으로 추정된다. 본 분재기에는 남매간에 노비·전답을 평균분집하는 것을 분재서문에 밝히고 있다.

註37)

분재기 중 가장 시기적으로 오랜 것으로는 조광익 부처가 자녀 3남매에게 분재한 것으로 추정되는 문서이다.(分財記 1번) 본 분재기는 조광익이 세상을 떠난 후 전란을 겪으면서 미처 문서를 이룩할 겨를이 없다가 17세기 초에 남매가 모여 문서를 작성한 것으로 추정된다. 본 분재기에는 남매간에 노비·전답을 평균분집하는 것을 분재서문에 밝히고 있다.

註38)

분재 서문에는 별급의 사유를 밝히고 있다. 김씨는 그가 이미 80의 연로한 나이였고 계후한 조은이 후사를 많이 두고 있었는데

註38)

분재 서문에는 별급의 사유를 밝히고 있다. 김씨는 그가 이미 80의 연로한 나이였고 계후한 조은이 후사를 많이 두고 있었는데

註39)

특히 장손 조응린이 바야흐로 아무 탈없이 장성하자 그 기쁨이 실로 대단하였다. 이에 김씨는 장손에 대한 총애하는 마음으로 노비전답을 분재하였다.

註39)

특히 장손 조응린이 바야흐로 아무 탈없이 장성하자 그 기쁨이 실로 대단하였다. 이에 김씨는 장손에 대한 총애하는 마음으로 노비전답을 분재하였다.

註40)

註40)

註41)

註41)

註42)

통문은 陶山書院, 屛山書院, 檜淵書院을 비롯하여 대구향교와 도남서원에서 발한 것이다.

註42)

통문은 陶山書院, 屛山書院, 檜淵書院을 비롯하여 대구향교와 도남서원에서 발한 것이다.

註43)

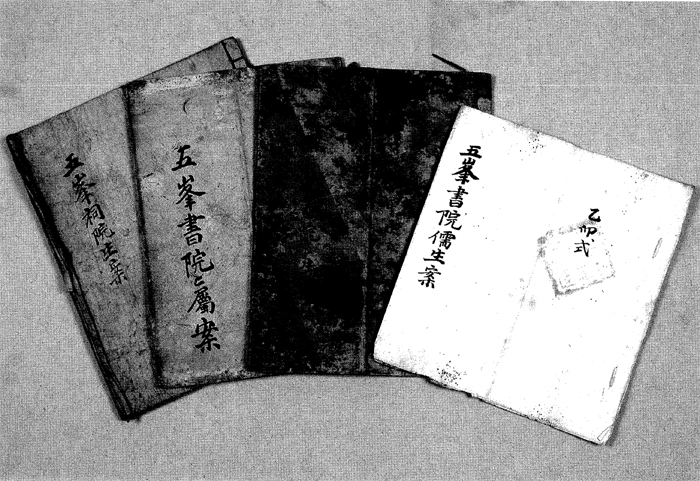

오봉서원 운영과 관련한 문서는 현재까지 본서에 수록된 것이 전부라고 하겠다.

註43)

오봉서원 운영과 관련한 문서는 현재까지 본서에 수록된 것이 전부라고 하겠다.

註44)

註44)

註45)

남우문이 문과급제를 통해 출사하였으므로 홍패 등이 있었겠으나 현전하고 있지는 않다. 고신으로는 南以炘을 軍資監正에 임명하는 문서와 南鵬䎘을 나이 82세로서 노직을 하사하는 문서가 있다. 남우문 백패는 밀양 의령남씨 문서중 가장 오랜 자료이다.

註45)

남우문이 문과급제를 통해 출사하였으므로 홍패 등이 있었겠으나 현전하고 있지는 않다. 고신으로는 南以炘을 軍資監正에 임명하는 문서와 南鵬䎘을 나이 82세로서 노직을 하사하는 문서가 있다. 남우문 백패는 밀양 의령남씨 문서중 가장 오랜 자료이다.

註46)

특히 이런 소용돌이 속에 남처중이 소유하고 있던 전민은 그 소재가 불분명한 상황에 이르렀다. 이를 감지한 남씨종중에서는 서둘러 공의를 모아 입후를 의결하였다. 이에 문장 南胤星이 남처도의 장자 남국신으로서 남처중을 계후하기로 결정하고 입후를 요청하는 소지를 올리게 되었다.

註46)

특히 이런 소용돌이 속에 남처중이 소유하고 있던 전민은 그 소재가 불분명한 상황에 이르렀다. 이를 감지한 남씨종중에서는 서둘러 공의를 모아 입후를 의결하였다. 이에 문장 南胤星이 남처도의 장자 남국신으로서 남처중을 계후하기로 결정하고 입후를 요청하는 소지를 올리게 되었다.

註47)

이 과정에서 남붕숙의 후처소생 손자인 南處箕가 스스로 남처중을 입후하여 전민을 물려받을 계책을 세우기도 하였다. 남국신을 계후하는 입안이 발급되자 남처기가 위의 계후사실에 대한 쟁송을 제기하였다. 이에 남씨문중차원에서 이에 대해 적극 대처해 승소하였다. 본 자료는 계후사실과 아울러 奴婢·田畓의 소유권을 둘러싼 쟁송이 복잡하게 전개되는 양상을 잘 보여주고 있다.

註47)

이 과정에서 남붕숙의 후처소생 손자인 南處箕가 스스로 남처중을 입후하여 전민을 물려받을 계책을 세우기도 하였다. 남국신을 계후하는 입안이 발급되자 남처기가 위의 계후사실에 대한 쟁송을 제기하였다. 이에 남씨문중차원에서 이에 대해 적극 대처해 승소하였다. 본 자료는 계후사실과 아울러 奴婢·田畓의 소유권을 둘러싼 쟁송이 복잡하게 전개되는 양상을 잘 보여주고 있다.

|

爭 訟 內 容 |

관련자료 |

비 고 |

|

|

입지발급요청 |

2번, 3번, 5번, 6번 |

|

|

|

노비쟁송 |

1번, 2번 |

|

|

|

山訟 |

權銖吉 |

25~38번 |

|

|

金之鐸 |

10번 |

|

|

|

金在洪 |

40~42번 |

|

|

|

金達均 |

40~44번 |

|

|

|

南繼倫 |

39번. |

|

|

|

朴光祚 |

14~19번, 21번, 22번 |

|

|

|

朴基興 |

20번, 23번. |

|

|

|

朴允鉉 |

24번. |

族人 |

|

|

呂龜明 |

8번, 9번 |

|

|

|

李龍周 |

3~5번, 12번, 13번. |

李演·李廷燮관련 |

|

|

張賢臣 |

11번, 13번 |

|

|

|

기타 |

7번 |

계후쟁송 |

|

註48)

첨부하여 산지소유권을 증명하는 立旨 발급을 요청하게 되었다. 이용주와의 산지 소유권 쟁송은 1762년까지(所志 4번) 지속되었으며, 의령남씨의 소유권이 확립되는 방향으로 결정되었다.

註48)

첨부하여 산지소유권을 증명하는 立旨 발급을 요청하게 되었다. 이용주와의 산지 소유권 쟁송은 1762년까지(所志 4번) 지속되었으며, 의령남씨의 소유권이 확립되는 방향으로 결정되었다.

註49)

이들 중 특히 남필문의 분묘에 대한 투장이 가장 빈번하였으며, 남씨일가에서는 이에 대해 수 차례 等狀을 올리는 등 적극 대처했다.

註49)

이들 중 특히 남필문의 분묘에 대한 투장이 가장 빈번하였으며, 남씨일가에서는 이에 대해 수 차례 等狀을 올리는 등 적극 대처했다.

註50)

산송 중에는 남지용이 아들 南啓衡의 분묘에 투장한 洪取大와의 쟁송이 있다. 본 산송은 남지용이 아들의 분묘 마련을 위해 홍취대로부터 산지를 이미 매득하였음에도 후에 홍취대가 방매산지에 분묘를 마련한데서 그 요인이 있었다. 이에 남지용은 아들의 분묘에 투장한 홍취대에 대해 7년간에 걸친 긴 쟁송을 거치게 되었다.

註50)

산송 중에는 남지용이 아들 南啓衡의 분묘에 투장한 洪取大와의 쟁송이 있다. 본 산송은 남지용이 아들의 분묘 마련을 위해 홍취대로부터 산지를 이미 매득하였음에도 후에 홍취대가 방매산지에 분묘를 마련한데서 그 요인이 있었다. 이에 남지용은 아들의 분묘에 투장한 홍취대에 대해 7년간에 걸친 긴 쟁송을 거치게 되었다.

註51)

본 의령남씨 호적자료에는 호구단자가 더 많은 비중을 차지하고 있다.

註51)

본 의령남씨 호적자료에는 호구단자가 더 많은 비중을 차지하고 있다.

註52)

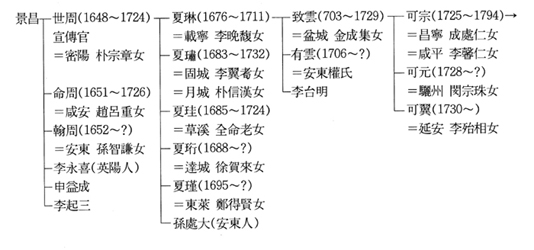

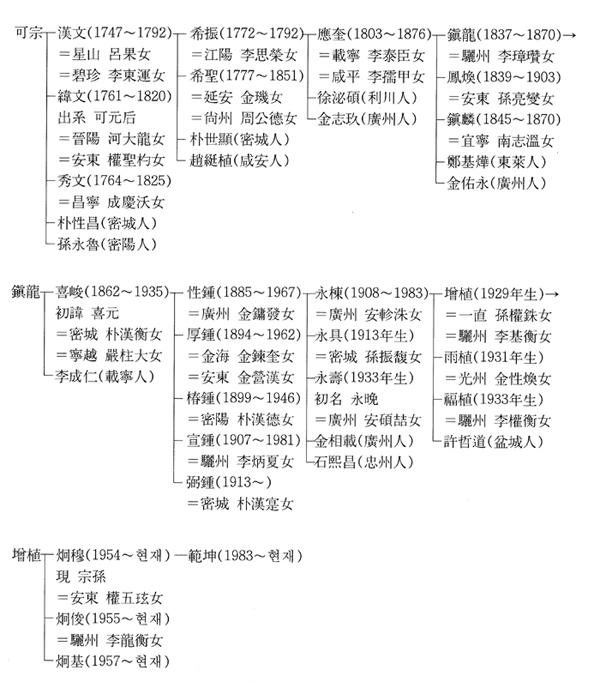

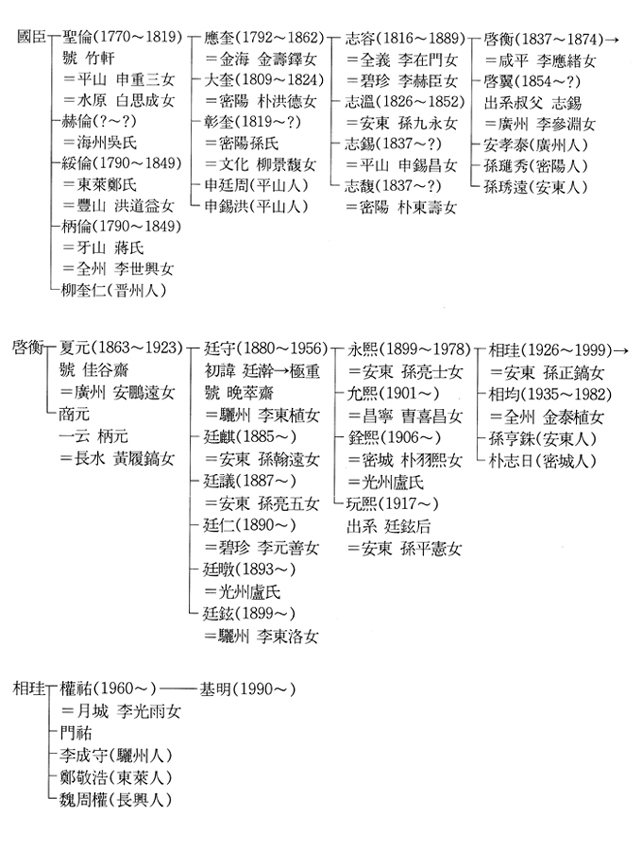

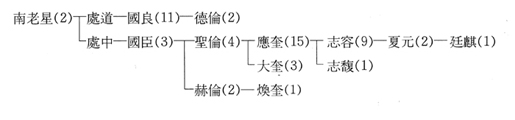

호구단자의 기재형태에 있어서는 1831년 南應規 戶口單子에서부터 거주지기록에 더하여 작성연도를 연호로 표기하고 있는 차이점이 있다. 호적자료의 분포현황을 가계도로 통해 나타내면 【圖-10】과 같다.

註52)

호구단자의 기재형태에 있어서는 1831년 南應規 戶口單子에서부터 거주지기록에 더하여 작성연도를 연호로 표기하고 있는 차이점이 있다. 호적자료의 분포현황을 가계도로 통해 나타내면 【圖-10】과 같다.

|

항열 |

이름 |

개 명 내 역 |

개명횟수 |

|

17 |

南聖倫 |

◦景煥→指晦(1804,35歲)→明倫(1807,38歲)→聖倫(1813,44歲時) |

4 |

|

南赫倫 |

◦奇澤(1799,23歲)→起煥(1801,26歲)→赫晦(1804,29歲)→ 赫倫(1807,32歲) |

4 |

|

|

南綏倫 |

◦揆澤(1799,17歲)→陽晦(1804,23歲) |

2 |

|

|

18 |

南應奎 |

◦應規(1816,25歲)→應規(1828,37歲) |

2 |

|

19 |

南志容 |

◦奎碩(1825,10歲)→周碩(1828,13歲)→根(1834,19歲)→ 志容(1837,21歲) |

4 |

|

南志錫 |

◦志淑(1852,21歲)→志錫 |

5 |

|

|

20 |

南啓衡 |

◦斗權(1855,25歲)→錫璣→碩振(1866,36歲)→啓衡(1870,40歲) →啓老(1872,42歲) |

5 |

|

南啓翼 |

◦啓珽(1870,25歲)→啓翼(1872,28歲) |

2 |

|

|

21 |

南夏元 |

◦亥成(1876,25歲)→敬元(1882,31歲)→夏元(1891,29歲)→ 敬元(1894,32) |

4 |

|

南尙元 |

◦次成(1876,23歲)→柄元(1885,32歲)→炳元(1888,35歲) |

3 |

|

|

22 |

南廷守 |

◦廷哲(1891,12歲)→廷雲(1894,15歲)→廷守 |

3 |

|

南廷麒 |

◦且出(1894,11歲)→廷麒 |

2 |

註53)

註53)